【長期的施策(体質転換)】テーマ:国の作り直し 憲法改正:「世代継承(リプロダクト)努力義務」条文の新設

日本国憲法では第三章において、国民に対し「教育(第二十六条)」「勤労(第二十七条)」「納税(第三十条)」の義務をそれぞれ規定している。

しかしこれには、

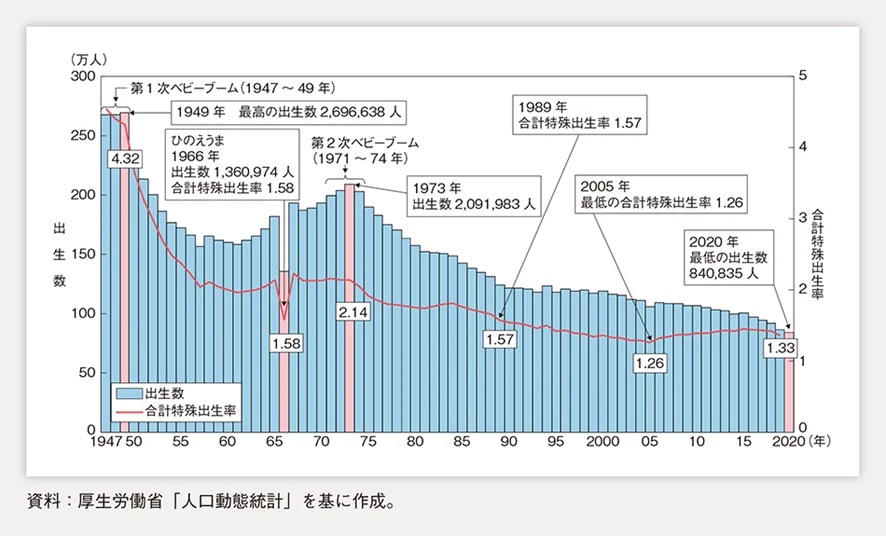

「子供は、わが国の規模を維持するために十分な人数が生まれる」という暗黙の前提条件があった。憲法が制定された時代(1946~47年)背景に鑑みて、「わざわざ明文化する必要がないくらい当たり前の共通理解」だったのである(グラフ参照)。例えば憲法が施行された1947年の合計特殊出生率は4.32だった。

※『令和4年版 少子化社会対策白書』(内閣府)掲載グラフ

そこで憲法に「人口政策」として「次世代を儲ける努力義務」を明記する。もちろん憲法に努力義務を条文として明記しても、個人に強制するものでも罰するものでもない。これは国として各個人の「家族形成」を歓迎し支援する機運を醸成することが目的である。

組織改革:「人口安全保障省」創設と機能・人員・予算の集約「厚生労働省・文部科学省から少子化問題に関連する事業と予算を集約し『人口安全保障省(仮)』を創設する。また「少子化“担当”大臣」ではなく「人口安全保障大臣」を設置したい。

そして、この部署の初代大臣には総理大臣級の大物・実力政治家に創業してもらう ことが必須であり、それには例えば萩生田光一政調会長のような突破力を持った人物に担当していただくことが必須である。

教育改革:「義務教育の3年前倒し・1年延長」と「大学卒業20歳への前倒し」義務教育を3年前倒しし、更に1年延長する。これにより現行9年間(6歳~15歳)の義務教育期間を13年間(3歳~16歳)に延長する。合わせてカリキュラムの組み直しを行い、高校卒業と大学入学を16歳代とし、大学の教育期間を16歳~20歳とする。

このことで大学卒業年齢を今より2歳前倒しすることが可能になり、就職などのライフイベントを総じて2歳早めることが可能となる。

【短期的施策(対症療法)】テーマ:リプロダクティブ世代(18~35歳)の結婚支援 早婚化推進政策「晩婚化傾向を早婚化傾向」にトレンド転換を促す。具体的には18歳~20代前半での結婚に対して、支援金や給付金を設定するなどの支援策を充実させたい。また、若年世帯に対する第一子以降の出産についても同様の支援策を用意する。

非婚化抑制策「いつかは結婚する」つもりでいながら、積極的には動けない層の結婚を促進する策を導入する。具体的には企業内支援事業に対する補助金設定や、地域活動への支援金などを設定する。

子育て支援の多子化推進策「ミルク支援金」や「第二子第三子のインターバル短期化」奨励金など、多子化を促進する支援制度を充実させる。

子育て世帯保護者側の再学習再就職支援早期に子育てを開始した世代に対して、子育ての負担が下がったタイミング(たとえば子供の中学卒業など)で親世代自身の再教育を支援する制度を整える。更に再教育期間から一気通貫でリャリア形成支援なども充実させる。

女性支援体制の全面的な作り直し現行の「男女共同参画」的な政策を一旦取り下げ、新概念として例えば「男女共生」的な社会の取り組みを創設する。具体的には「20代で出産した女性」への支援強化など、「多子化」を担う女性への支援を手厚くする。

むすび国柄の作り直しや従来政策からの転換のような大事は、普通の政治家にとっては「火中の栗を拾う」行為だろう。それは諸先輩が政治家として手掛けてきた事業(の功績)を否定することにもなる“損な役割”だからである。

例えば小泉純一郎元総理は、総理総裁として大先輩である中曽根康弘元総理に議員としての引導を渡したが、そのお釣りには大変なものがあっただろう。「国柄の作り直し」のような改革断行には、それと同じくらい胆力のある政治家が必要である。

また、過去の少子化問題に関する分析は、どこかで原因帰属が狂ってしまっている。これが30年にわたり「実効性がない解決策」が出続ける日本の構造的な原因になったと思われるが、それらの分析は別稿で示したい。

(次回につづく)

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?