kohei_hara/iStock

我が国はいわゆる「1.57ショック(‘89)」で1990年に少子化を問題と認識した。以来「エンゼルプラン」(’94)などと銘打ち対策を講じてはきた。

しかし30年経っても「合計特殊出生率2.07を回復できない」など、少子化トレンドは収束する気配を見せない。それどころか2022年には「合計特殊出生率1.26」や「出生数77万人」など過去最低の事態を迎え、逆に少子化が加速しそうな気配すら漂う。だがそれは当然である。

「少子化」とは単なる「問題」ではなく「成熟国家の必然」であり、「老衰と死」とでも形容すべき「国家衰退の宿命」だからである。

言い換えると、「集落人口が半分になる見通しで半数近くが老人になろうかというのに『子育て世代の負担を少し軽減する』策で事足りるとし、より少なくなってゆく若い女性(潜在的母親世代)に「もっと都会(社会)に出て活躍せよ」というようなものである。

認識があまりに浅いのだから核心をつく対応ができないのは必然である。なぜならそれは「問題の読み間違い」であり、誤読に従って「的外れな解決策を立案・遂行」してしまうからである。

上述の主張を支える各論や根拠は膨大になるため、別稿という形で追って示して行く。本稿は「サマリー」として少子化の本質と対策を打ち出すが、その意味を理解できる最低限度の説明は付しておく。

【現状認識】「少子化」とは「晩婚化・非婚化」「少子化」とは「晩婚化・非婚化」であることは、直感的に想像し易く時系列の推移からも一見当然のことのように思えるが、本当にそうなのだろうか。筆者はそこから疑って検証した。

結論としては、「相関関係も因果関係もある」といえる。

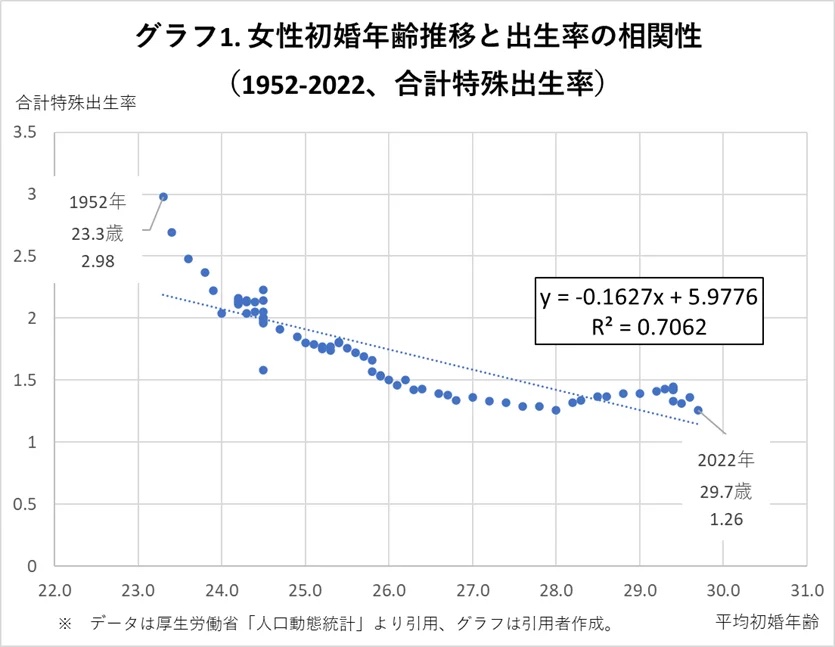

グラフ1は、70年にわたるわが国の長期的な「初婚年齢」と「合計特殊出生率」の関係である。「初婚年齢」を横軸に、「合計特殊出生率」を縦軸にして散布図化を形成し相関関係の有無を調べた。(横軸は時系列でなないが順調に高年齢化しているので疑似的に時間軸のように見えるが違うので誤読しないよう注意が必要だ。)

この検証から下記の結論を得た。

日本には、「結婚が1歳遅くなると合計特殊出生率が0.16減少する」という逆相関の関係がある。

ただし、「相関関係があるならば、因果関係もある」と断定することは真ではない。そこで次は、困難な作業で限界もあるが因果関係について検証した。結果を整理したのが図2である。

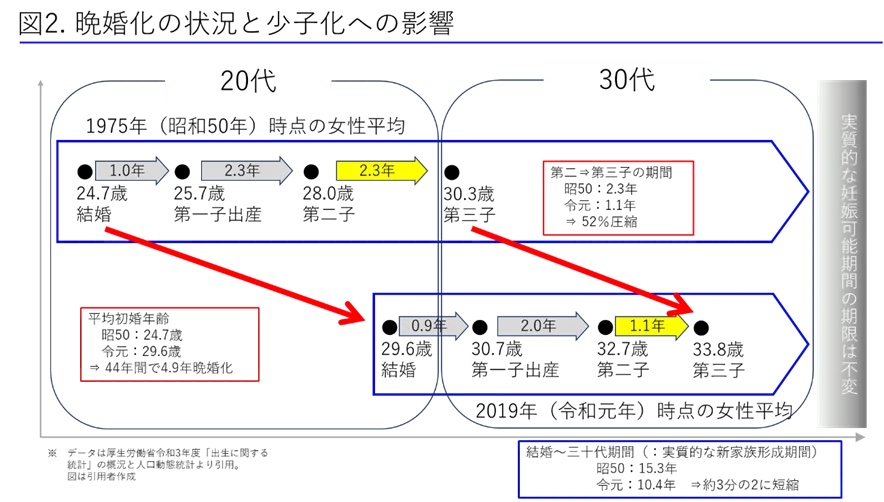

およそ半世紀前 (昭和50年)と現在を比較した。

初婚の平均年齢は5歳ほど遅くなり確かに晩婚化した。

具体的に見て行くと、半世紀前には第三子を産み終わる年齢(30歳)で今は第一子を出産している。その一方、生物としての実質的な妊娠可能期間(新家族を形成する終端期)はほぼ変わらないので、タイトな間隔で産むことを強いられている。

ただし平均で考える限界があるので、実相とはある程度の乖離があることに注意が必要だ。実際に第二子と第三子を1.1年間隔で産むケースは少数であり、「早めに結婚した世帯で第三子を儲けている一方、遅めに結婚した世帯では第三子は儲けていない」というのが実相に近いだろう。

このことはつまり、

「晩婚化によって第三子を儲ける機会は減少し、世帯当たり出生数の減少につながっている」という現代の状況を浮き彫りにしていると言える。

グラフは内閣府資料、少子化対策の現状(第1章 3): 子ども・子育て本部 – 内閣府より引用

※ 一般的に「再生産年齢」という言葉は「出産可能年齢という意味で15歳~49歳」の階級を指す。「再生産」は筆者の造語ではなく“reproductive”の訳語と考えられるが言葉狩りに会うリスクがある。その憂き目を見ないために「リプロダクティブ」または「母親母集団」という単語を使用する。

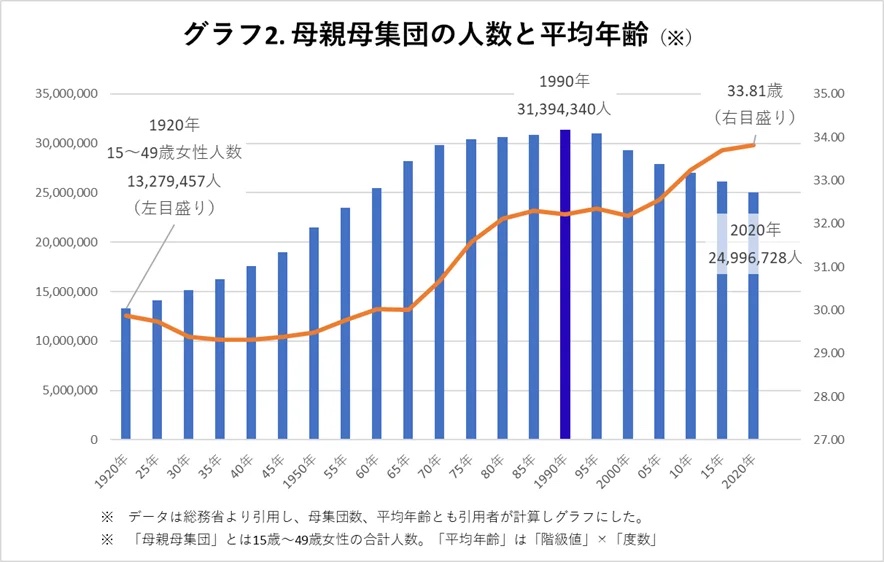

【現状認識】母親母集団さえ高年齢化日本全体が高齢化しているのは周知の事実だが、「リプロダクティブ世代」もまた高年齢化している。グラフ2は、「母親母集団(15歳から49歳の女性)」について、人数と「平均年齢」に関する1920年から2020年までの時系列推移である。年齢で約4歳高年齢化し、人数規模も20%ほど最盛期(90年)から減少している。

これは、そもそもの母集団が高年齢化しているために、基礎的条件としては出生数が減少する環境となっていることを示す。つまり、仮に初婚年齢や社会の風潮が最盛期と同じになったとしても、「出生数はより少なく、出生率はより低くなってしまう」ことを示している。

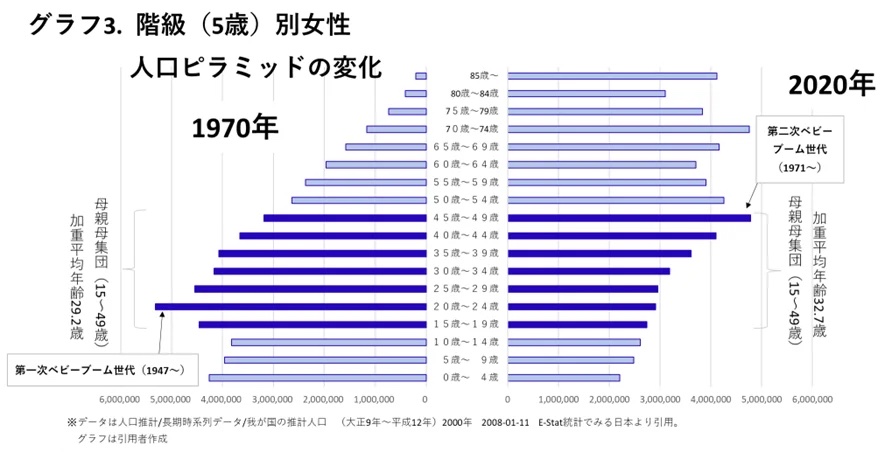

次にグラフ3は、高年齢化かつ規模縮小の状況が一目瞭然となるような人口ピラミッドの年代比較(1970年⇒2020年)である。ここでも上述のような状況が一目瞭然となっている。

現状認識の最後に、有配偶率の低下状況を確認する。

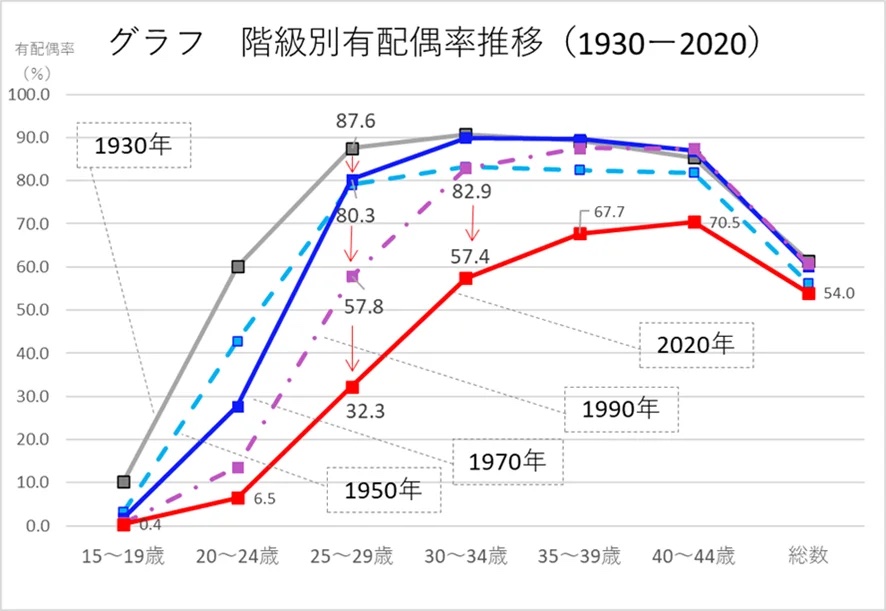

下記の「グラフ 階級別有配偶率推移(1930-2020)」は、年齢階級(5歳)ごとの1930年から2020年の有配偶率の推移である。

1970年(青実線)には「25~29歳」での有配偶率が80%を超え、「30~34歳」では89.9%となり、ほぼ「皆婚」に近い状態である。このことは、リプロダクティブ世代は最適齢期に8割から9割が参加していることを示している。逆算すると、平均で2.3~2.6人のこどもを儲けることで、リプロダクティブ世代全体では合計特殊出生率2.07を達成できるということである。

これに対して2020年では「30~34歳」でも57.4%なので、平均で3.6人の子供をもうけないと全体で2.07に到達しない。この状態は実現不可能である。

結論として「合計特殊出生率2.07を実現するためには、リプロダクティブ世代(特に25~29歳)の有配偶率を上げる」ことが必須である。(シミュレーションは別稿で詳述したい。)

【具体的政策提言】ここで具体的な内容を詳述するのは字数から考えて不可能なので、「体質転換のための長期的施策」と「喫緊の課題に対応するための短期的施策」に分けて項目と概要を列挙する。詳細は別稿であらためて論じたい。