ゼロベースで開発された新型ロータリーエンジン8Cを用いた"e-SKYACTIV R-EV"

話を元に戻そう。今回発電用エンジンとして登場した1ローターの新型ロータリーエンジン8Cの開発は、ゼロベースから設計された。

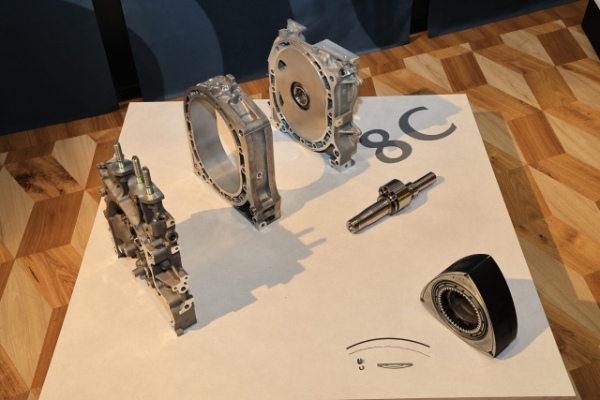

発電用であっても最高のロータリーエンジンを作ることを目標に熱効率の最大化を追求し、これまで長い間使用してきた基本諸元(ディメンジョン)を変更した。簡単にいえば、これまでに比べ三角形のおむすび形ローターと、ローターハウジングを大きくしたのだ。マツダはこれまでとの違いを明確にするように、これをCディメンジョンとし、排気量を示す数字と合わせて8Cと名付けられた。

この8Cは、前述したロータリーエンジンのストロングポイントを最大限に活かし、しかもEV特有の“静かな走り”にも貢献する。エンジンがコンパクトであるおかげで、駆動モーターや発電ジェネレータの設計自由度が増す。MX-30のエンジン(&モーター)ルームをご覧いただくとわかると思うが、パワーユニット前後にもスペースの余裕が十分にあり、これは衝突安全性能にも寄与するポイントになりそうだ。

この8Cとモーター/ジェネレータを組み合わせたe-SKYACTIV R-EVはレシプロエンジンでは成立しない、前述したようなロータリーエンジンの特長を存分に活かしたパワーユニットであることがうかがえる。このe-SKYACTIV R-EVの搭載車、いわばリファレンスモデルとして誕生したMX-30・Rotary-EVが、どのような仕上がりになっているのか、筆者も未だ試乗できていないのだが、実際の車両を走らせるときを待ち遠しく思っている。

マツダがこだわる“匠の育成”と“技術の継承”とそれらを担う若き職人たち

先日、新型ロータリーエンジン8C専用となってリニューアルされたロータリーエンジン組み立て工場を見学する機会が得られたのだが、足を踏み入れての第一印象は、エンジンを組み立てている職人が一様に“若い”ということ。8C生産開始に伴い、若い方々が多く加わったようだ。その若き職人たちは、取り付けるパーツごとに分かれて、手際よくエンジンを組み立てていく。

そんな新しい組み立てラインでもエンジン主要部分の”手作り感”は強い。とくにエンジン性能の要となる、ハウジング、ローター、エキセントリックシャフトなどインターナルパーツの組み立ては、職人の手によってひとつずつ丁寧に組み立てられていく。見学当日も室温25℃に保たれたクリーンルームの中で、ロータリーエンジンの“匠(たくみ)”が黙々とローターにガスシールを組み付けていた。

このガスシールというのは、アペックスシール、コーナーシール、サイドシールのことで、そこが“ロータリーユニーク”の部分。これらのシールの組み合わせが長く扁平な燃焼室の気密を保つロータリーエンジンにとって最も重要なパーツだ。このローターとシール同士のクリアランス、いわゆるシールクリアランスの精度は数ミクロン単位で要求され、それいかんでエンジン性能にも直結する非常にデリケートな部分。組付けに用意された各シールは、あらかじめそれぞれ厚み/外径/長さの違いでランク付けされており、ローターに刻印された溝のランクに合わせてシールを組み付けていく。

新しい加工機で精度を上げたとはいえ、シールやシール溝にはもちろん公差があり、熟練の“匠”にしかわからない領域の手の感覚で動きが均一になるように合わせていく。ちなみに、この“匠”は多くの訓練を積んで、なおかつ先人の“匠”に認められた者しか与えられない称号とのこと。現在3名の“匠”がおり、今後は若い職人も修行を積んで認められれば匠になれる。この先、日本仕様の販売も始まりエンジン生産数は増していくだろうから、ロータリーエンジンの未来のためにも、マツダの“匠”の育成と“技術の継承”が今後も続いてゆくことを期待してやまない。

続く後編では、今回の新型ロータリーエンジン8C誕生によってつながった、ロータリーエンジンの今後に向けたさらなる進化の可能性、またマツダの夢とロマン、そして将来の見通しについて紹介する。(18日公開予定)

筆者(濱口康志) プロフィール

はまぐちやすし。1977年生まれ。ロータリーエンジン専門ショップREAL-TECH(リアルテック)代表 兼 ロータリーエンジン研究家。マツダが誇るロータリーエンジンの過去・現在・未来に関わるメカニズム・技術・歴史について日々研究しており、さまざまな自動車専門誌にも多く寄稿。ストリートからサーキットまであらゆるステージで走るRX-7、RX-8のメンテナンスやチューニングを数多く行ってきた経験と知識で、ロータリーエンジンのさらなる性能向上の可能性を追求している。ロータリーパーツやグッズ、書籍のコレクターでもある。

提供元・CAR and DRIVER

【関連記事】

・「新世代日産」e-POWER搭載の代表2モデル。新型ノートとキックス、トータルではどうなのか

・最近よく見かける新型メルセデスGクラス、その本命G350dの気になるパワフルフィール

・コンパクトSUV特集:全長3995mm/小さくて安い。最近、良く見かけるトヨタ・ライズに乗ってみた

・2020年の国内新車販売で10万台以上を達成した7モデルとは何か

・Jeepグランドチェロキー初の3列シート仕様が米国デビュ