新型ロータリーエンジン8C誕生には“未来への役割”が課せられている

いよいよ日本仕様のマツダMX-30・Rotary-EVが発表、予約受注が開始された。多くの自動車関連メディアやSNSをはじめ、テレビや新聞など一般メディアにも数多く取り上げられ、「ロータリーエンジン復活」の文字が大いに躍った。

しかしながら、SNSなどで書かれているコメントを見ていると、「発電だけじゃロータリーエンジン完全復活ではない!」などと嘆きの声がいくつかあった。確かに、そういった意見を表明するロータリーエンジン・ファンもいたのは事実。このたび発表された新型ロータリーエンジンは、型式名を8C-PH(以下、8C)とし、シリーズ式プラグインハイブリッド用の“発電専用”エンジンだったからだ。

ロータリーエンジンを動力としたスポーツカーの復活が、日本のファンのみならず、世界中のクルマ好きの夢であろうことから、そういいたい気持ちはよくわかる。だが、この新型ロータリーエンジン、8C。実は発電用エンジン以上の意義があり、いわば“ロータリーエンジンの未来”への役割があることを知っていただきたい。

本稿は前編・後編と2つにわかれており、今回の前編では、これまでのロータリーエンジンにまつわる歴史を振り返ると共に、MX-30 Rotary-EVに搭載された新型ロータリーエンジン8Cを用いた”e-SKYACTIV R-EV”の紹介、また新しくなったロータリーエンジン工場見学で得られた”気づき”を紹介する。後編では、今回の新型ロータリーエンジン8C誕生によってつながったロータリーエンジンの今後に向けたさらなる進化の可能性、またマツダの夢とロマン、そして将来の見通しについて紹介する。

マツダの“夢の結晶”であるロータリーエンジンの“らしさ”とは

マツダといえば、ロータリーエンジン。これは、ロータリーエンジン誕生から50年以上続く、マツダから想起される代表的なイメージ・認識のひとつである。ロータリーエンジン特有の数々の困難な技術問題に開発陣が総力を挙げ立ち向かい、見事に解決してきた。長年、“夢のエンジン”といわれたロータリーエンジンを実用化・量産化に成功し、さらに時代の要求に合わせて進化・発展させてきた唯一の自動車メーカーがマツダだからである。

そのロータリーエンジンが生み出す、レシプロエンジンでは得られない独特のフラットでスムーズな走行フィーリングは、多くのファンを魅了してきた。そして、その開発精神は“飽くなき挑戦”としてマツダのクルマづくりのスローガンとなっていく。

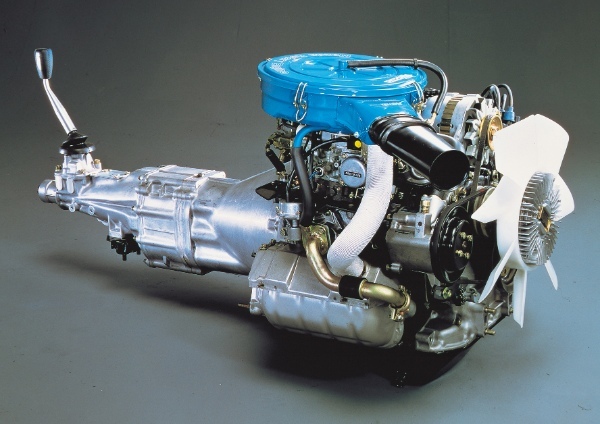

そんなロータリーエンジンが自動車エンジンの主流にならなかった要因は、マツダ以外の自動車メーカーが早々に諦めてしまったというのもあるが、ロータリーエンジンは内燃機関の熱効率上、レシプロエンジンに劣るからという理由が大きいだろう。乗用車の常用領域での低速トルクが少なく、燃費が劣ってしまうからだ。これは構造上の特性であるから仕方がない。

しかし、だからといってロータリーエンジンが生きる道がなかったかといえば、それは「NO」だ。本来、マツダが考えるロータリーエンジンの目指すところは、レシプロエンジンと張り合って勝つことではなく、ロータリーエンジンでしか実現できないことを追求すること。つまり、ロータリーエンジンが“活きる”形を確立するべきであると、マツダはそれを十分に理解していた。

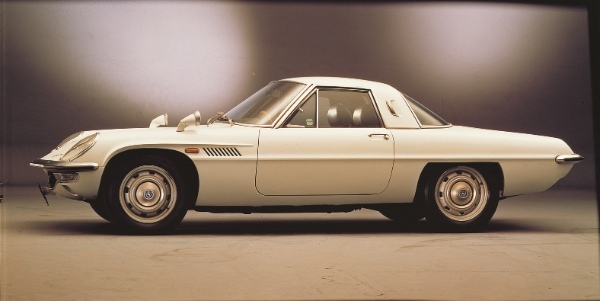

事実、ロータリーエンジンは、これまではコスモスポーツやRX-7、RX-8のようなスポーツカーのパワーユニットとすることで、その”ロータリーらしさ”を存分に発揮してきた。

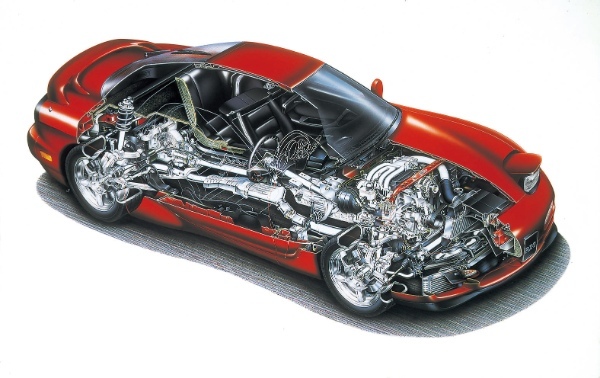

その”ロータリーエンジンらしさ”とは何か。それはシンプルな構造で軽量・コンパクト・高出力、低振動・静粛性の高さである。そして、搭載性の高さによるパッケージングデザインの自由さも相まって、運動性能やステータスが求められるスポーツカーにうってつけのパワーユニットであるということだ。

そのメリットを最大限に活かしたRX-7やRX-8は、世界に多くの愛好家を持ち、いざサーキットを走れば、スムーズな加速に加え、高いコーナリングパフォーマンスを発揮し、いまでも格上のクルマ相手にも十分に張り合える運動性能を持ち合わせている。さらにいえば、ロータリーエンジンという、マツダが誇る“唯一無二のエンジン”を載せているという特別感もドライバーに高揚感を与えてくれる。これぞ、ロータリーエンジンでしか成し得なかった価値である。

FD3S型)、『CAR and DRIVER』より引用)