hyejin kang/iStock

- 日本の平均給与 名目・実質

前回はOECDで公表されている平均給与について、その考え方や計算方法を確認してみました。

国民経済計算(National accounts)で集計される賃金・俸給(Wages and salaries)を雇用者数(Number of employees)で割った雇用者1人あたりの平均賃金に対して、フルタイム労働比率をかけることで調整した数値であることがわかりました。

パートタイム労働者もフルタイム働いたと見なしたフルタイム相当労働者の平均給与という事になるようです。

今回はOECDで公表されている平均給与の名目と実質の違いについてご紹介したいと思います。

GDPの支出面や生産面には、物価指数(デフレータ)が計算されて名目、実質の数値も公表されています。一方で、賃金・俸給や営業余剰などの分配面にはデフレータが存在しません。

OECDの統計データによれば、平均給与のデフレータには民間最終消費支出デフレータが用いられるという事です。

家計の収入や消費に最も関係の深い、民間最終消費支出のデフレータを実質化のための物価指数として用いるという事ですね。

日本の毎月勤労統計調査による実質賃金指数に用いられているのは、消費者物価指数です。

実は実質化の物価指数の違いによって、計算される実質値が大きく異なる事は以前ご紹介しました。(参考記事: 実質賃金低下の謎)

早速日本のデータを見てみましょう。

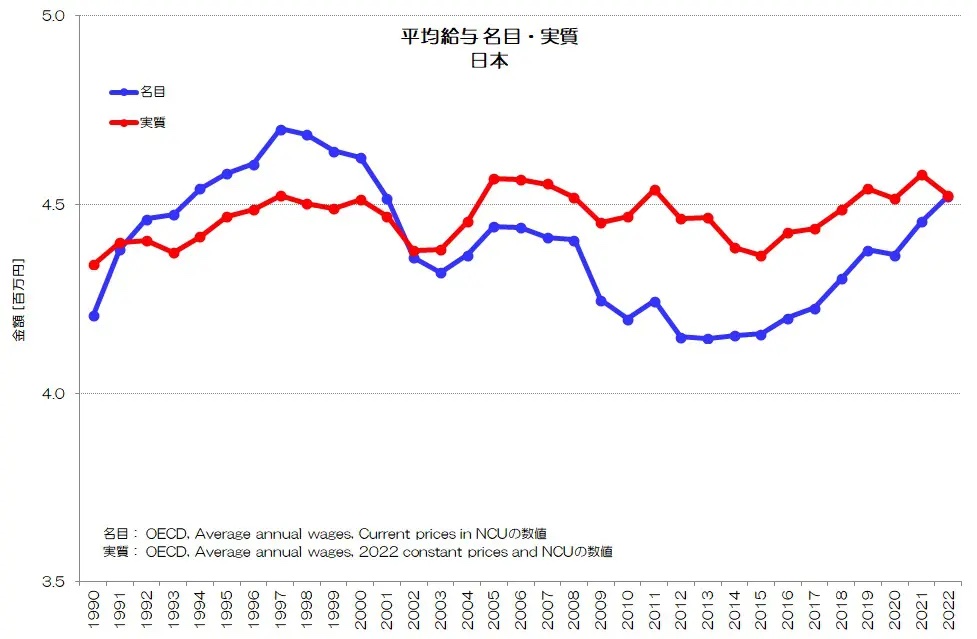

図1 平均給与 名目・実質 日本OECD統計データ より

図1が日本の平均給与の実質と名目です。

この平均給与は、先述した通り、GDPに含まれる賃金を雇用者数で割って平均値を出し、パートタイム労働者がフルタイム働いたと見做した調整がされている数値です。

何も加工せず、公表されているデータをそのままグラフ化しています。実質の基準年は2022年です。

日本の場合は、名目だと1997年をピークにして減少し、2013年あたりから上昇傾向となります。ピークよりは超えていませんが、リーマンショック前の水準は超えているようです。

一方で実質を見ると、1990年代から横ばいが続いていますね。

また、実質化の基準年は2022年なので、2022年に名目と実質は一致します。

日本の平均給与は長期的に見ると、名目でも実質でも停滞が続いているという事になります。

- アメリカ、ドイツの平均給与 名目・実質

続いてアメリカのデータも見てみましょう。

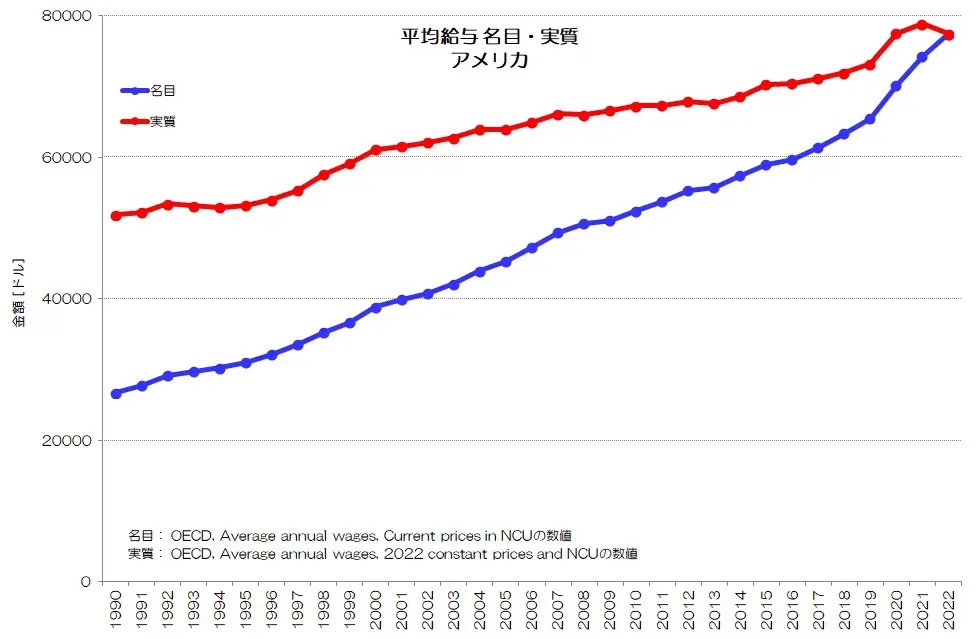

図2 平均給与 名目・実質 アメリカOECD統計データ より

図2がアメリカのデータです。

2022年で名目と実質が一致するのは同じですが、どちらも右肩上がりで成長している事がわかります。

よく見ると過去の数値になるほど、名目より実質の方が大きい事がわかりますね。

傾きは名目の方が急です。

実質化の基準年が2022年のため、過去に遡るほど実質の方が大きくなるという事になります。

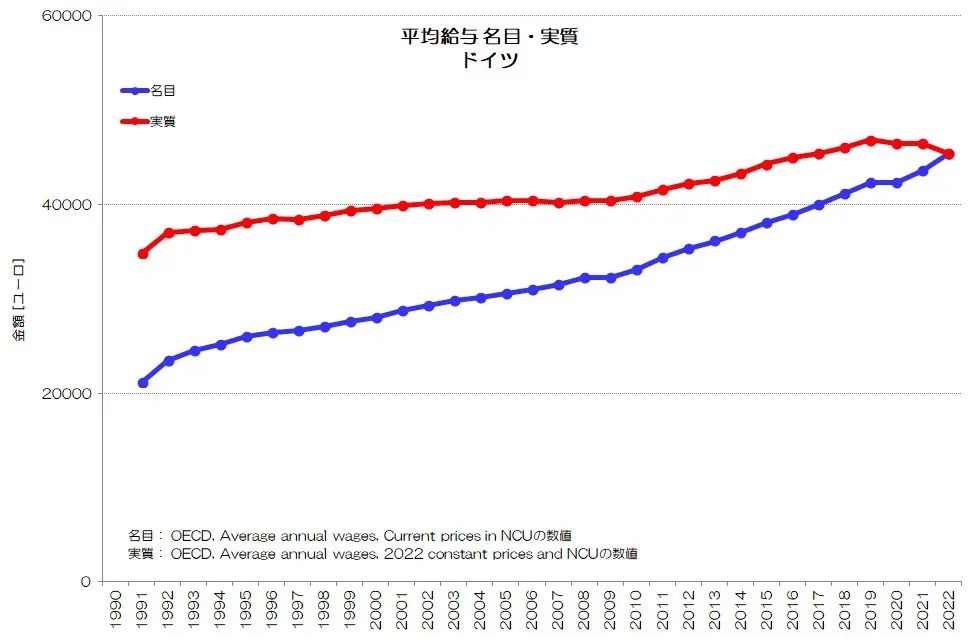

図3 平均給与 名目・実質 ドイツOECD統計データ より

図3がドイツのグラフです。

やはり名目も実質も右肩上がりで上昇していて、過去に遡るほど実質の方が大きな数値となっています。

傾きはアメリカと比べるとやや緩やかですね。

日本は名目も実質も停滞が続いていますが、アメリカ、ドイツは成長が継続している事がわかります。

- その他の国の平均給与 名目・実質

その他の主要国についても見てみましょう。

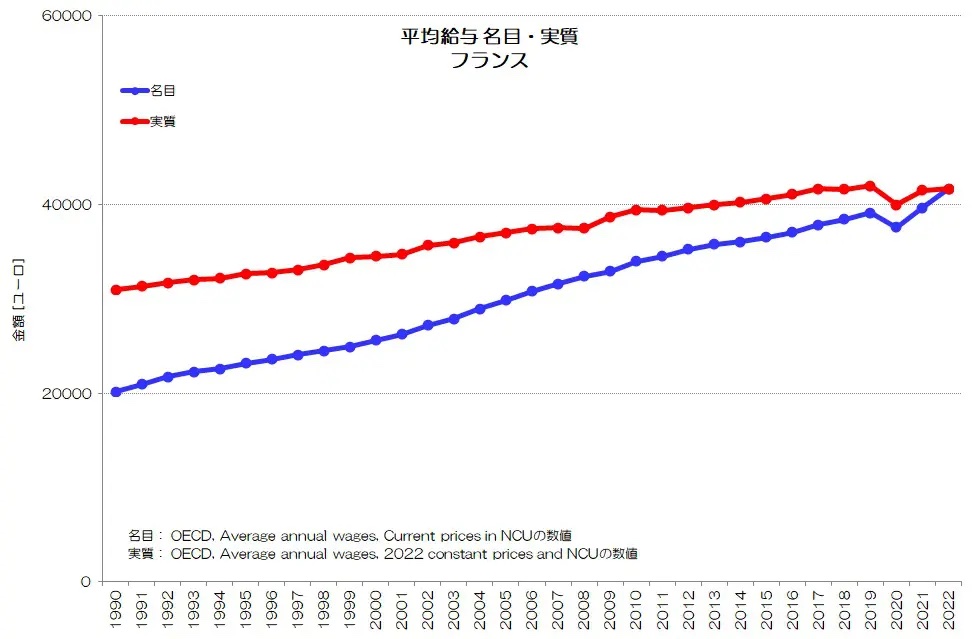

図4-1 平均給与 名目・実質 フランスOECD統計データ より

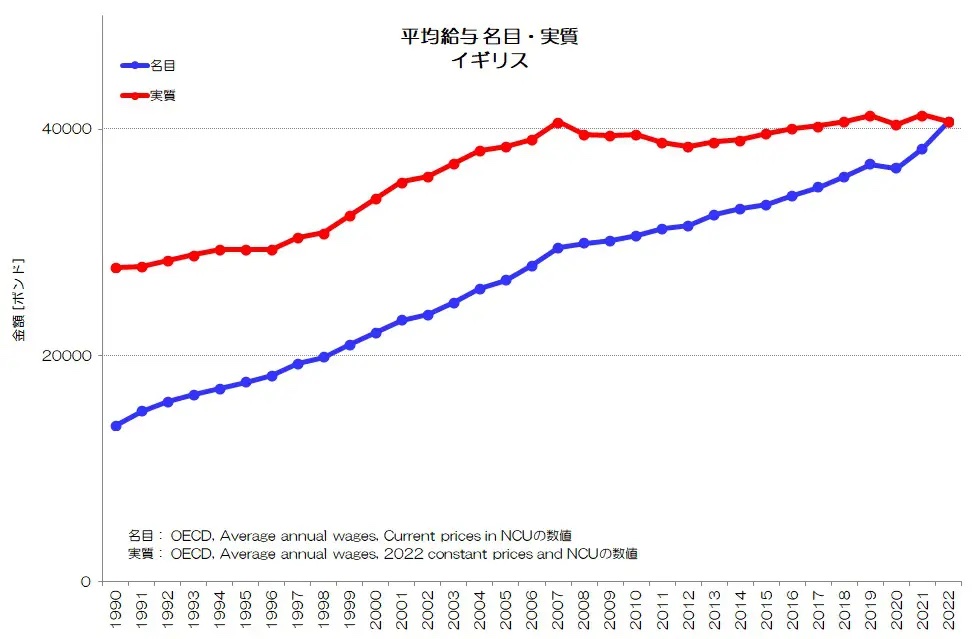

図4-2 平均給与 名目・実質 イギリスOECD統計データ より

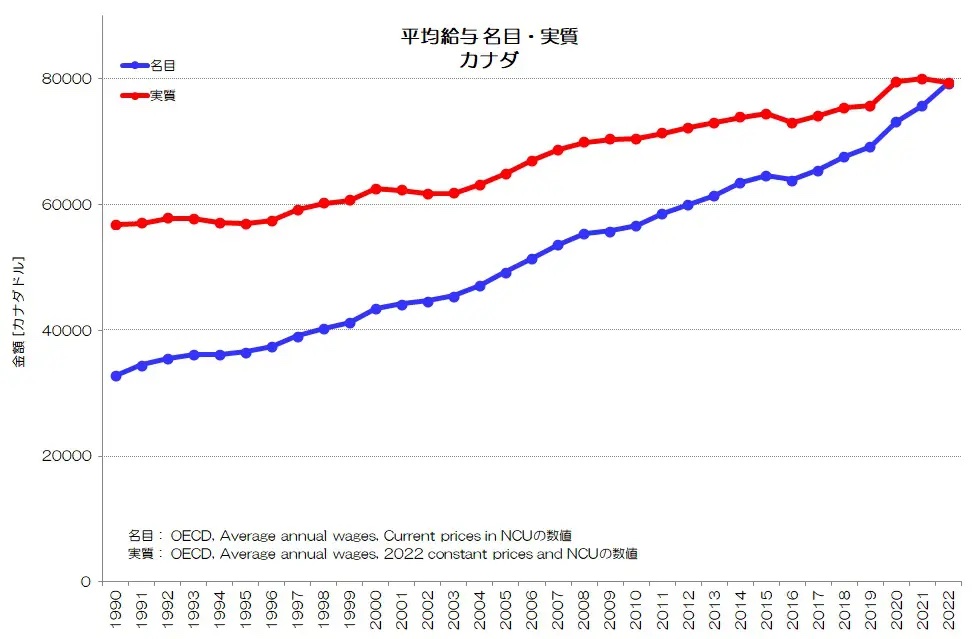

図4-3 平均給与 名目・実質 カナダOECD統計データ より

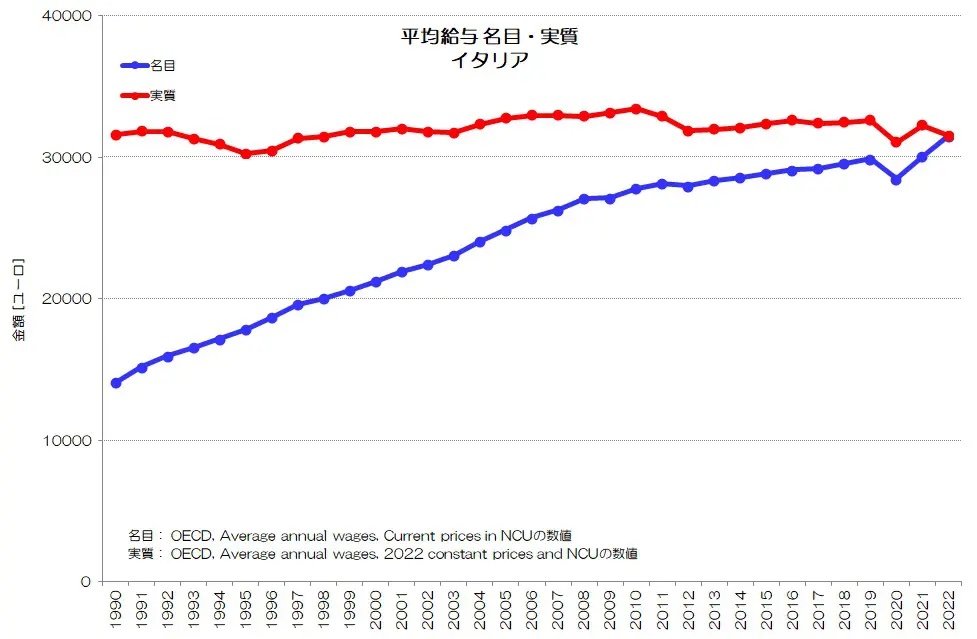

図4-4 平均給与 名目・実質 イタリアOECD統計データ より

図4が上からフランス、イギリス、カナダ、イタリアの平均給与です。