- 平均給与の検証

OECDの平均給与の計算方法が、本当にその通りなのか少し検証してみたいと思います。

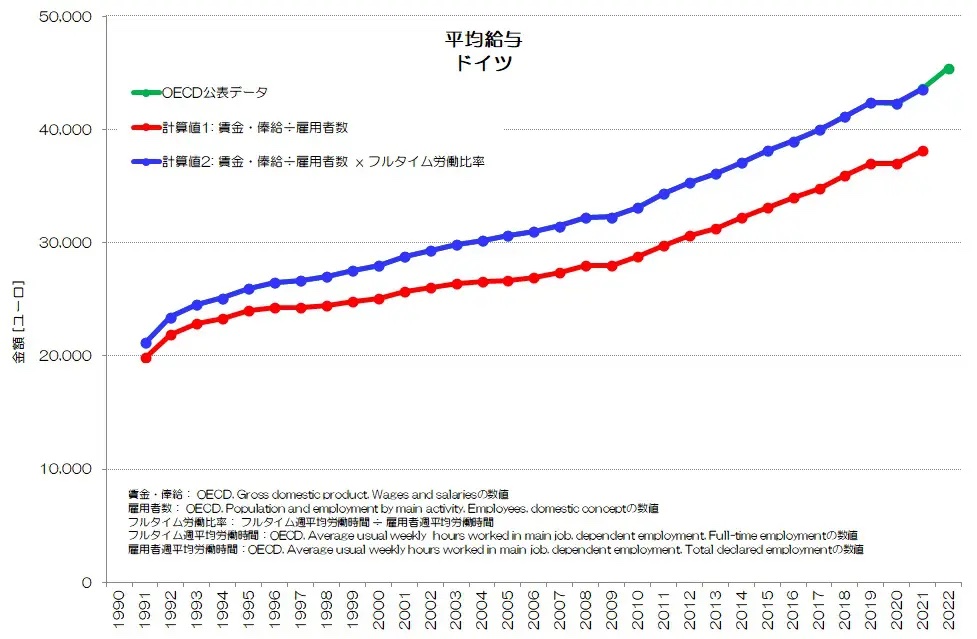

まずドイツのデータで検証してみた結果を見ていただきましょう。

図2 平均給与 ドイツOECD統計データ より

図2がドイツの平均給与について、OECDのデータを検証したものです。

OECD公表の平均給与が緑のライン、計算値2(青)が今回OECDの定義に従って計算した平均給与の数値です。

両者がほぼピタリと重なることがわかりますね。

計算値1は、賃金・俸給を単に雇用者数で割った数値です。

この数値は、雇用者1人あたりの平均給与と言えます(パートタイム労働者含む)。

計算値2がこの数値よりも幾分か嵩上げされているのは、フルタイム労働比率(1よりも大きい)をかけているからです。

フルタイム労働比率は、雇用者の週間平均労働時間に対する、フルタイム労働者の週平均労働時間として計算しています。

この割合が大きいほど、パートタイム労働者の割合が大きい事を表します。

このように、OECDの平均給与は、フルタイム労働者の平均給与(相当額)を計算している事になるわけですね。

せっかくですので、他の国々についても検証結果を見てみましょう。

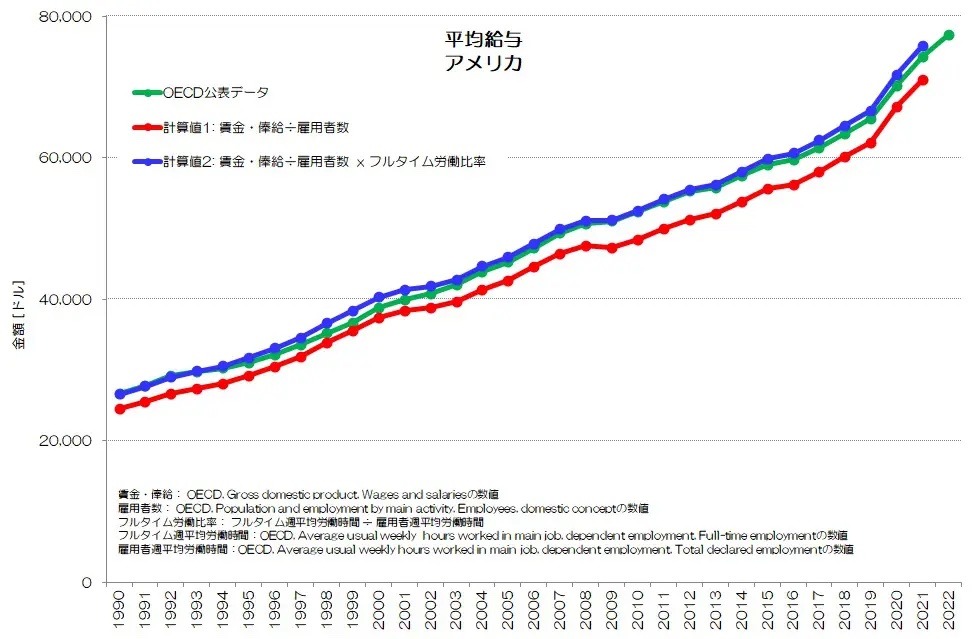

図3-1 平均給与 アメリカOECD統計データ より

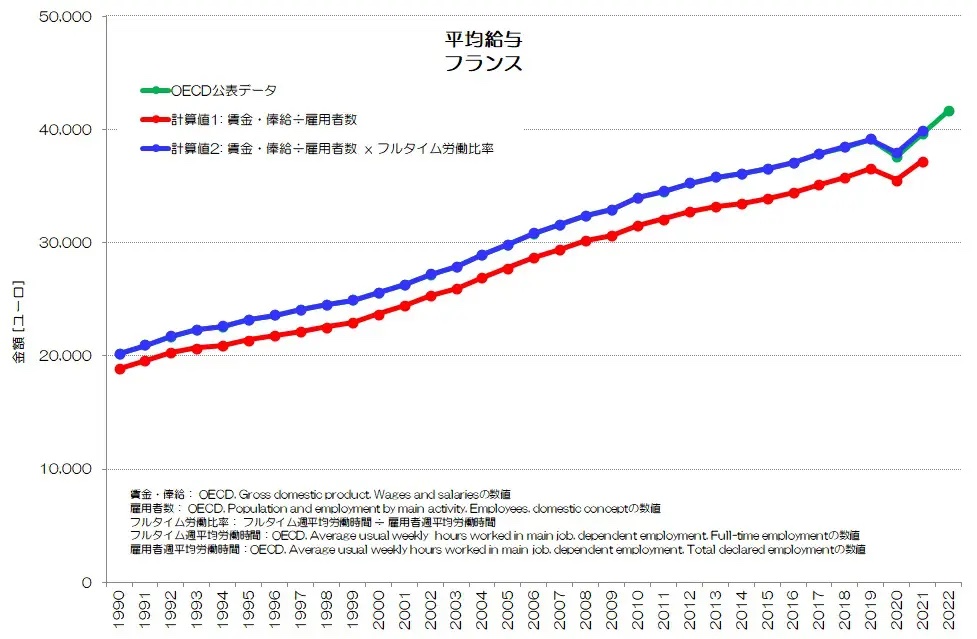

図3-2 平均給与 フランスOECD統計データ より

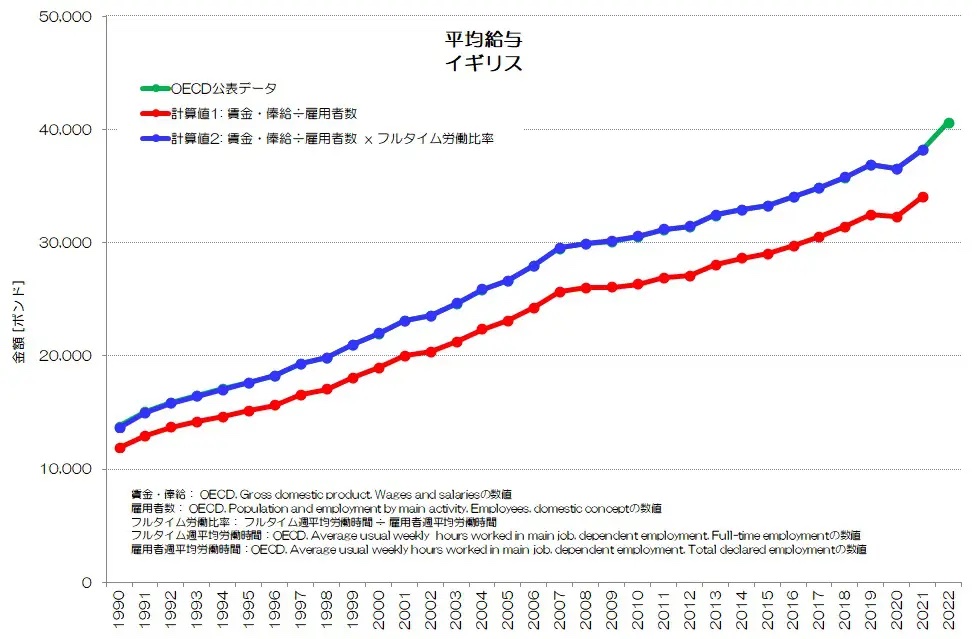

図3-3 平均給与 イギリスOECD統計データ より

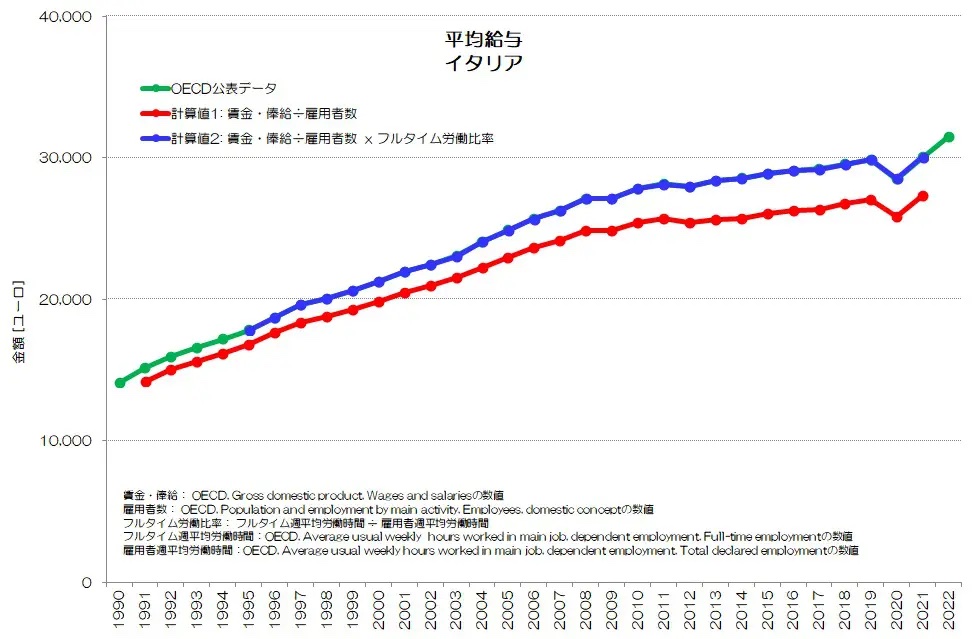

図3-4 平均給与 イタリアOECD統計データ より

図3がアメリカ、フランス、イギリス、イタリアの平均給与の検証結果です。

各国ともほぼ公表データと計算値が一致していますね。

アメリカがやや離れていますが、他の国々はほぼ一致します。

今回検証した計算方法は、OECDの計算方法とほぼ一致するという事が確認できましたね。

- フルタイム労働比率

残念ながら日本についてはフルタイム労働比率を計算するためのデータが、OECDの公開データの中にありませんでした。

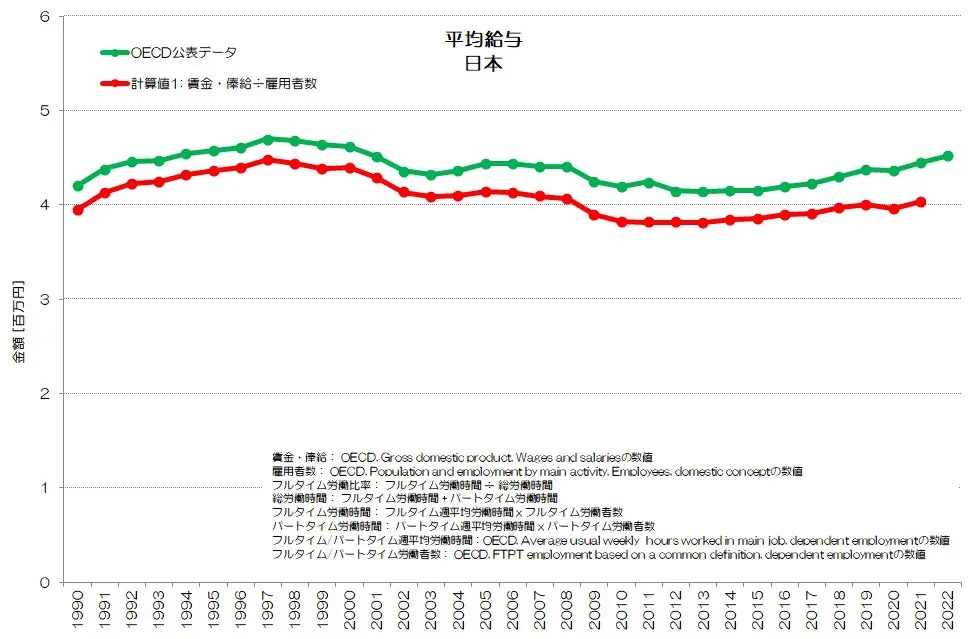

図4 平均給与 日本OECD統計データ より

図4はOECD公表の平均給与のデータと、賃金・俸給を雇用者数で割った数値です。

やはり他国と同様に、数%程度の乖離がありますね。

先ほどの計算が正しいとすれば、この乖離分が日本のフルタイム労働比率という事になります。

近年になるにつれて、ややOECD公表データの数値がプラス気味に調整されているように見受けられます。

これはパートタイム労働者がその分増えて、フルタイム相当に補正する割合が増えているという事を意味すると思います。

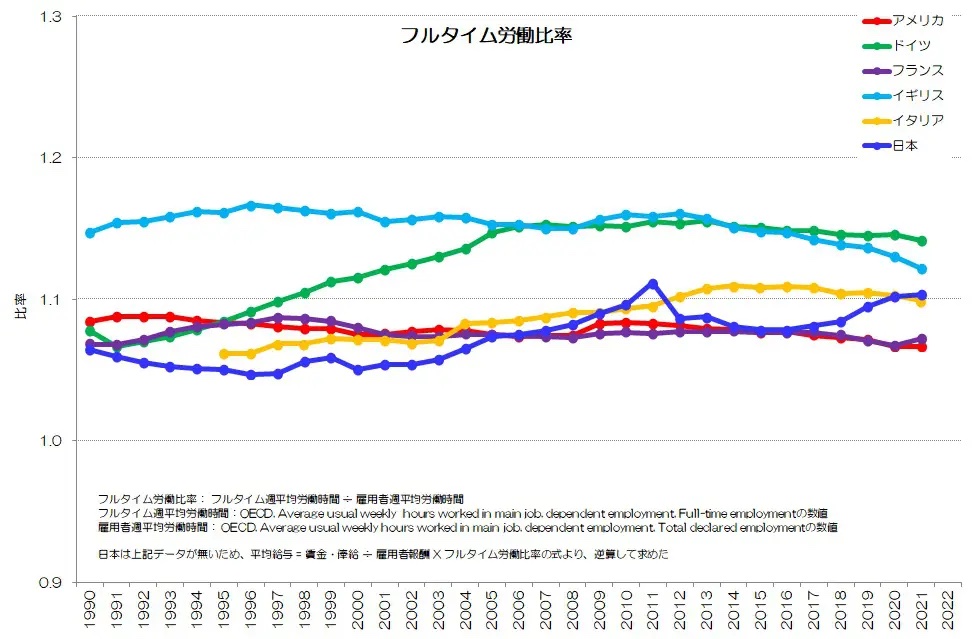

図5 フルタイム労働比率OECD統計データ より

図5が主要先進国のフルタイム労働比率です。

概ね各国とも105~115%くらいで推移しているようです。ほとんどの労働がフルタイム労働者によるものであるという事になりますね。

日本は計算式から逆算してフルタイム労働比率を算出しています。

主要国でも低めの水準から、やや上昇傾向が続き、近年ではドイツやイギリスに近い水準という事がわかります。

- 平均給与の計算方法の特徴

今回は、OECDで公表されている平均給与(Average annual wages)の計算方法について検証してみました。

GDP分配面に計上される賃金・俸給を雇用者数で割り、更にフルタイム労働比率をかける事で計算される数値であるという事がわかりました。

こうする事によって、フルタイム相当労働者の年間平均給与を推定した事になり、より公平に各国比較ができるという事になりそうです。

国ごとの基準も揃いやすいというメリットもあるのではないでしょうか。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年10月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?