denphumi/iStock

- 賃金・俸給と雇用者数

前回までは労働者の雇用保護についてOECDの統計データをご紹介しました。

データを見る限りでは日本はアメリカやイギリスよりは雇用保護が厳しい面がありますが、その他大多数の先進諸国より弱いという特徴があるようです。

今回は、OECDで公開されている平均給与について考えてみたいと思います。

OECDでは、先進国各国の平均給与(Average annual wages)が公開されています。

この平均給与とはいったい何なのか、どのように計算されているのかを確認してみたいと思います。

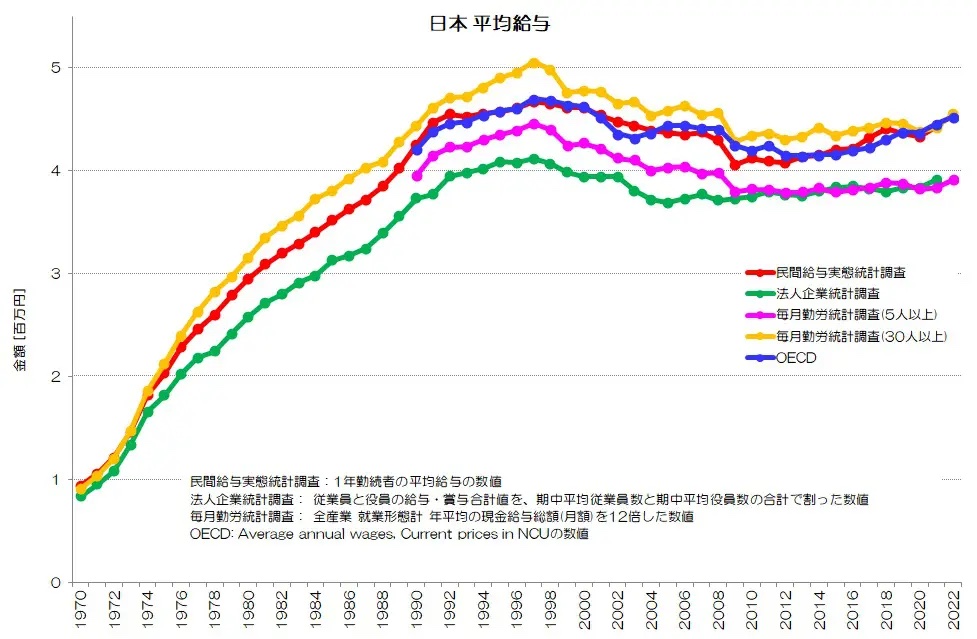

まずはこれまでもご紹介してきた、日本の平均給与(又は賃金)についてまとめてみましたのでご覧ください。

図1 日本 平均給与民間給与実態統計調査、法人企業統計調査、毎月勤労統計調査、OECD統計データより

図1が日本の平均給与です。

民間給与実態統計調査(赤)、法人企業統計調査(緑)、毎月勤労統計調査(黄とピンク)、OECD(青)のデータとなります。

同じ平均給与を表現していても、結構な開きがありますね。

1990年代後半をピークにして減少し、停滞傾向であることは共通しています。

2010年以降やや上昇傾向であることもわかります。ただ、その上昇具合が統計データによって大きく異なるようです。

対象や基準が異なるはずですので、数値や傾向が変わるのも当然ではあります。

民間給与実態統計調査には公務員は含まれませんし、このデータの場合は1年勤続者のみとなります。

法人企業統計調査は法人企業のみで、このデータには金融・保険業の労働者や公務員は含まれません。

毎月勤労統計調査は5人以上(または30人以上)の事業所のみです。また、労働者の中には、フルタイム労働者もいればパートタイム労働者もいますね。

それらの取り扱いがどのようになされているのかも大きく関係しているものと思います。

OECDのデータは一体どのように計算されているのでしょうか?

OECDの公開している平均給与(Average annual wages)の計算方法は、この資料にて公開されています。

この資料によれば、次のように計算されているようです。

国民経済計算(National accounts)に基づく賃金・俸給(Wages and salaries)を、経済全体の平均雇用者数で割り、全雇用者の週平均労働時間に対するフルタイム労働者の週平均労働時間の割合を掛けることで得られる。

つまり、賃金の総額を雇用者数で割って、雇用者1人あたりの平均給与を計算した後、パートタイム労働者がフルタイム労働者と同等の時間働いたと見なした場合の調整を行うという事になります。

こうする事によって、パートタイム労働者の給与水準を含めて、同じ基準で各国比較できるという事なのだと思います。

英語表記では、Average wages per full-time equivalent employeeと記載されています。直訳するならば、フルタイム相当労働者の平均給与という事になります。

国民経済計算の分配面では、雇用者への分配は雇用者報酬(Compensation of employees)と呼ばれます。

このうち、実際に雇用者に支払われるお金が賃金・俸給(Wages and salaries)で、残りが雇主の社会負担(Employer’s social contributions)です。

雇主の社会負担は、社会保険料の企業側負担分などになります。

GDPの分配面では、いったん雇用者に分配されたことになりますが、実際には政府に分配される分ですね。

計算上は第2次分配勘定で、家計から政府へ分配される中に含まれます。

このような処理を、雇主の社会負担の迂回処理と呼ぶそうです。

実際に雇用者に支払われるのは、賃金・俸給という事になりますので、平均給与の計算にこの数値が用いられるのは納得感があります。

また、雇用者は労働者の一部ですが、労働者の全てではありませんね。

OECDでは、労働者(Employment)は、雇用者(Employees)と個人事業主(Self-employment)の合計として表現されます。

もちろん、労働者のうち大半は雇用者です。

今回の平均給与はあくまでも、雇用者へ分配された賃金・俸給を、雇用者数で割るものであるという事になります。