nitinan chumdavong/iStock

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。

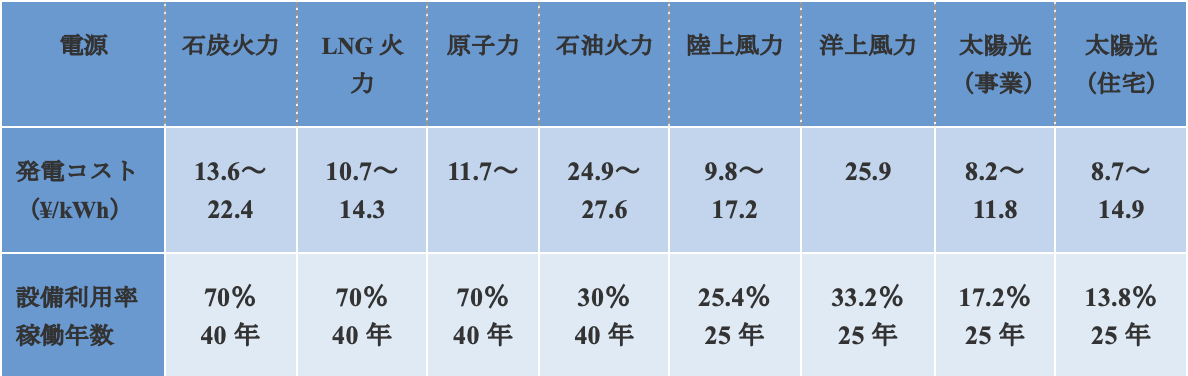

2021年8月経済産業省は、石炭、液化天然ガス、原子力、風力、太陽光など電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等化発電原価)と呼ばれ、発電所を新設した場合の建設や運営にかかるモデル費用である。

メディアが注目したのは、再生エネルギー由来の発電コストが、火力発電などより低コストになったということだった。例えば、太陽光発電の2030年時点のコストは1kWh当たり8.2~11.8円などと安くなっていた。火力(LNG、石炭)は、燃料費やCO2対策費を考慮して上昇傾向であり、洋上風力は2030年時点でなお26.1円であり、他の電源に比べると高くなっていた。

2030年の電源別発電コスト試算結果

この結果、特に太陽光発電については、設備費が他の電源と同程度に安くなったなどという理由を付け、住宅に太陽光パネルを設置するということが進んだ。また、メガソーラーについては、風光明媚な自然を破壊してまで設置される地域も出ており、大雨や台風などの自然災害によって、パネルが崩落、飛散したりする人災を招いている。

表中のコスト試算については、3つの問題点が指摘されていた。

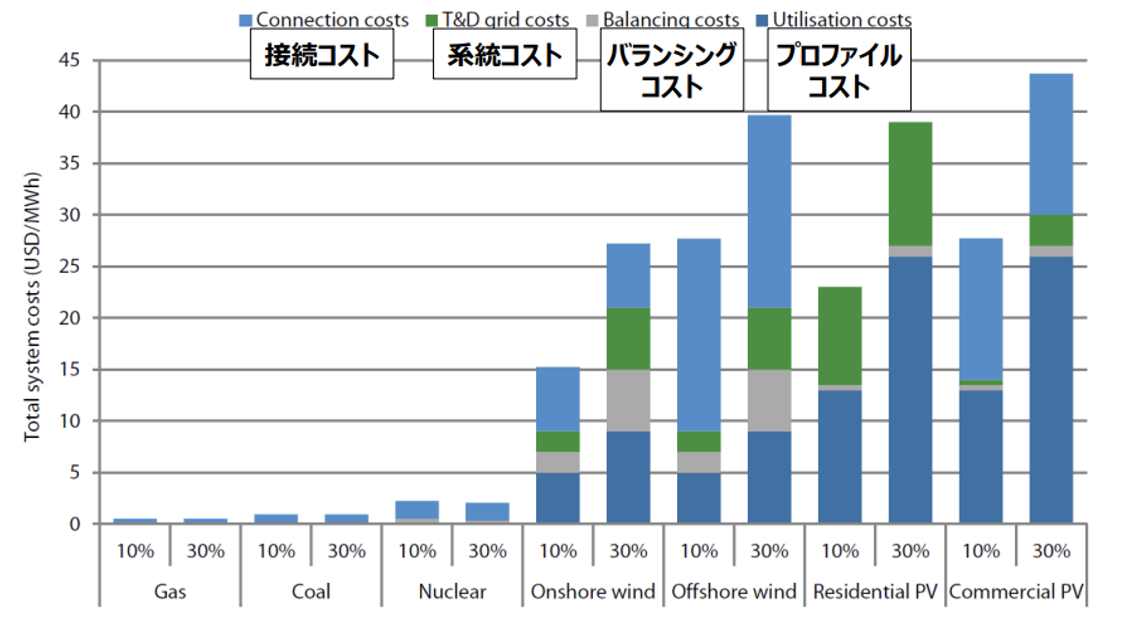

再エネ発電出力の不確実性、低稼働率対策として、既存火力などを稼働させるのだが、運用変更や発電効率の低下に伴うコストが発生する(プロファイルコスト) 再エネ発電所を増やせば、風況や日照の変動に伴い発電出力が変動する点で、火力発電とは異なる。同じ時間で同量出力を維持するためには石炭火力などの調整電源が必要となる。そのコストや系統安定化費用も織り込まれていない(バランシングコスト) 送電網への接続費などが含まれていない(系統・接続コスト)さて、米国などでも、環境保護主義者、バイデン政権、および一部の州が、低コストで気候変動への対処に役立つとして、風力や太陽光などの再エネへの抜本的なエネルギー転換を推進している。しかし、最近の研究では、すべてのコストを考慮すれば風力や太陽光発電は発電コストが高く、そのような転換は経済的、環境的にも成立しないことが判明している。

OECDが、電力システムの総コストを試算した結果が下図である。横軸には各電源とその普及率が示され、縦軸は発電コスト(US$/MWh)である。今回の洋上風力発電をみれば、10%の普及率で発電コストが28 US$/MWh、30%で40 US$/MWhである。再エネ発電は、普及が広まれ広まるほど、1、2と系統コストが増え、その結果、10%から30%の普及で総コストが1.5倍以上は増加すると算出された。

出典:OECD、The Full Cost of Electricity Provision 2018