「どうする家康」のような大河ドラマでは、朝鮮遠征を批判的に描かないことは許されないから、秀吉は必ず酷く描かれる。NHKは日本政府の検閲は受けてないが、韓国政府の検閲は実質的に受けているのも同然だ。

もうひとつ歯切れが悪いのが、キリシタン禁止である。ここのあたりも、腫れ物にさわるように避けて描かれる。

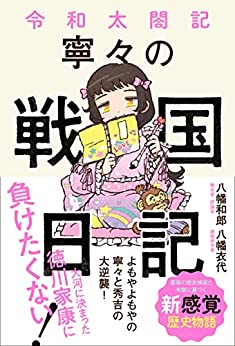

そこで、秀吉とキリスト教、さらには、そもそも、どうして日本であれだけキリシタンが増えたかなどについて、「令和太閤記 寧々の戦国日記」(ワニブックス)から関係の箇所の短縮版を提供したい。寧々が語り手である。

わたくしたちが生きていた時代は、世界史でいえば大航海時代でございます。はるかヨーロッパから南蛮人たちがアジアへやって来て、珍しい文物を持ち込み、新しい世界についての知識を教えてくれました。しかし、彼らは西洋との交流だけでなく、東アジアの国同士の貿易も独り占めしてしまいそうでした。

キリシタン禁教令は、イエズス会の初代準管区長に任命された、ガスパール・コエリョという人の軽率な行いが禍したものです。アレッサンドロ・ヴァリニャーノさまは、ヨーロッパの習慣にとらわれずに、日本文化に自分たちを適応させるという方法で布教に成功されたのです。

ところが、コエリョはキリシタン大名を支援するため、フィリピンからの艦隊派遣を求めたり、日本全土を改宗させたら日本人を先兵として中国に攻め入るなどと夢想していたそうです。

そして、フスタ船を建造して大砲を積み込み、平戸から出航し、博多にいる秀吉に見せたのです。高山右近や小西行長は心配して、その船を秀吉に献上するようコエリョに勧めましたが、彼は応じませんでした。

この頃、さまざまな人がキリシタンの振る舞いについて、誹謗中傷も含んだ苦言を秀吉に持ち込んでいたところに、コエリョが威圧的な態度を秀吉との会食で見せたために、秀吉が怒って禁教令をだしたのです。

コエリョは布教活動を停止し、マニラのスペイン人に援助を要請しましたが、高山右近のような日本国内のキリシタン大名が秀吉に服従しているので手も出せず、天正18年(1590年)に失意の内に平戸で死んだのは自業自得でございました。

ときどき、秀吉がキリシタンを禁止したのは、放っておくとポルトガルやスペインの植民地にされかねなかったからだ、という人がいますが、それは大げさです。

当時のポルトガルは、ゴアだとかマラッカといった要衝を占領して拠点にしていました。明国ではマカオに居留は認められておりましたが、明の領土のままでした。広い領土を治めるといったノウハウも力も、ポルトガルにはありませんでした。明、朝鮮、日本といった国を治めるなど無理なことでした。