最新のインフォテインメントとインターフェースのトレンド

CASE(Connected:コネクティッド、Autonomous:自動運転、Shared&Services:シェアとサービス、Electric:電動化)時代における自動車のインターフェースはコネクティッドにより進化していますが、その中でも注目されるのがインフォテインメントです。

インフォテインメントはインフォメーション(情報)とエンターテインメント(娯楽)が組み合わさってできた言葉で、文字通り自動車の車内においてコネクティッドの通信技術によって各種情報や娯楽が楽しめる機能を指します。

例えば、メルセデス・ベンツの「MBUX(Mercedes Benz User Experience)」の最高峰である「MBUXハイパースクリーン」には、運転席のコックピットディスプレイ、中央のメディアディスプレイ、助手席のフロントディスプレイと3つのディスプレイが装着され、それらを1枚のガラスで覆っています。

特に中央と助手席には高精細な有機ELディスプレイが採用され、それによって個々の画素が自発光して使われていない画素がOFFとなるため、下地がブラックとなってグラフィックの視認性が向上、ONになっている有機EL画素は見る角度や周囲の光の条件とは関係なく高い輝度で発色するというメカニズムから、常にくっきりしたコントラストが生まれ綺麗な映像が提供されます。

これらによって、同乗者はUSBに保存した動画コンテンツやWEBブラウザを介して動画サービスを視聴することが可能になり、映画やスポーツ、音楽ライブといった各種エンターテインメントを視聴する事ができ、触覚フィードバック機能によって操作した時に指に操作感(反応)も得られます。

3つのディスプレイがそれぞれ独立して操作できるため同乗者にとってはこれまでにない体験が得られます。将来は自動運転の進化によって、ドライバーもそれらを視聴したり、オンラインミーティングをしたりする時代が来るのかもしれません。

また「MBUX」はインタラクティブな音声対話型の機能として、施設検索や目的地の設定、エアコンディショナーのオンオフや温度設定、音楽メディアやラジオやテレビの放送局選局などの操作、電話の発信、メッセージの作成と送信や受信メッセージの読み上げ、気象情報の確認、ルームライトやアンビエントライトのオンオフ、車両情報の表示、シートヒーターのオンオフといった多種多様な多くの機能を持っています。

さらに「MBUX インテリア・アシスタント」によって、手や腕で特定のジェスチャーをすることによってお気に入りの機能を呼び出したり室内灯を点灯消灯したりと、指でスイッチを操作することなく特定の機能を使うこともでき、今後もOTA(Over The Air:無線通信)アップデートによってエンターテインメントやナビなどを中心に機能の進化を続けます。

現在、メルセデス・ベンツではマイクロソフトと提携して北米仕様の車種に「チャットGPT」を試験搭載していますので、将来はさらにスムースでインタラクティブな機能を持つシステムが出てくると期待されます。

またホンダの「ワイドビジョンインストルメントパネル」は、量産車では世界で初めて5つのスクリーン(ディスプレイ)を水平に配置、マルチタスク機能によって、1つのディスプレイでは不可能だった2人で違った別々の操作(例えば運転席側でナビの設定、助手席側で好きな音楽を探すなど)を実現、「Honda パーソナルアシスタント機能」によって「OK, Honda」と声をかければ音声認識によって各種機能の操作もインタラクティブに可能です。

メルセデス・ベンツの「MBUXハイパースクリーン」やホンダの「ワイドビジョンインストルメントパネル」のインターフェースでは、助手席で独自に操作するという概念が導入されたことが新しいと思います。

スマートフォンの重要性とエンターテインメント

自動車のインターフェースにおける最近のトレンドを象徴する一つとして、スマートフォンが自動車のインターフェースに加わったことがあげられます。

これによってスマートフォンから走行距離や燃料残量、スターターバッテリーなどといった車両の情報やドアロックの施錠と解錠、さらに車内に乗り込む前にエアコンを作動させて車内を快適な温度にしたり、ナビへ目的地を予め設定したりといった機能が一部のモデルには既に導入されています。

もはやどこに居ても自動車の状況が確認できたり操作できたりといった自動車のインターフェースが当たり前になりつつあります。

また最新のBMW 5シリーズには、ゲームプラットフォーム「AirConsole」と提携してスマートフォンをコントローラーとして、レース、スポーツ、クイズ、音楽クイズなどを楽しめるゲーム機能が搭載されていて、映画を観るには時間が短いけど少し時間があるといった時、例えばBEV(Battery Electric Vehicle:バッテリー型電気自動車)の充電待ちなどの時間に退屈せずに車内で過ごすことができます。

自動車のインフォテインメント機能は車載OS(Operating System)の進化によって、今後は益々の進化を遂げていくため、車載OSの良し悪しが商品力として重要になってくると想定され、現在は世界中の自動車メーカーにおいてOSの開発が盛んに行われています。

近年、自動車のインターフェースは、通信キャリアによるインターネットの普及で実現されたコネクティッド機能により、スマートフォンで提供される機能が拡充して進化を続けています。

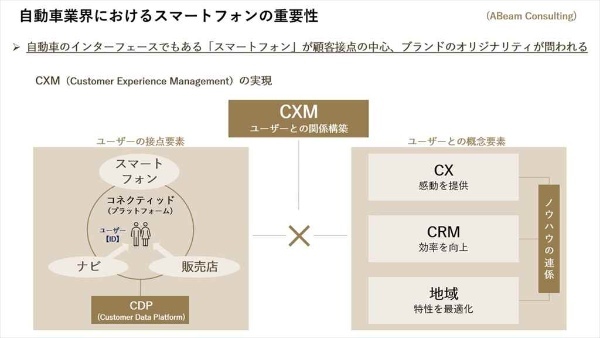

スマートフォンの重要性は私たちの日常生活においても高まっていますが、自動車業界においてもインタラクティブで多種多様なことが実現できることから、自動車本体のインターフェースとしてだけではなく、ユーザーにとってはアフターサービスにおける入庫の予約やメーカーや、販売店にとってはCX(Customer Experience:顧客体験)における満足度を向上させる各種情報提供を担うといった役割も持ちあわせています。

自動車業界の3大顧客接点(スマートフォン、ナビ、販売店)のなかでも最もユーザーにとって身近にあるスマートフォンを軸にナビや販売店が連携をするため、CXにおけるその重要度は増すばかりです。

文・橋爪一仁/提供元・CARSMEET WEB

【関連記事】

・【比較試乗】「フォルクスワーゲン TロックTDI Style Design Package vs TDI Sport vs TDI R-Line」アナタならどのT-ROCを選ぶ?

・「キャデラック XT4」ジャーマンスリーをロックオン! プレミアムコンパクトSUVの大本命!【試乗記】

・【インタビュー】このプロジェクトを通して日本のモータースポーツをもっと元気にしたい!「ARTAプロジェクトプロデューサー・鈴木 亜久里」

・【国内試乗】「ホンダ N-ONE」見た目は変わらずも中身は大幅に進化

・【国内試乗】「レクサス・ニューLS」徹底的な作りこみを施した常にイノベーションを追求するフラッグシップ