- 不当解雇規制の枠組み

解雇について訴訟となった場合、雇用主が労働者に補償金を支払ったり、職場に復帰させたりする可能性があります。

不当解雇規制の枠組みは、不当解雇の定義、試用期間の長さ、不当解雇の賠償額、不当解雇後の復職の可能性から構成されています。

それぞれの項目のスコアは次のように定義されています。

詳細項目 ポイント 内容 不当解雇の定義 個別解雇: 経済的理由と個人的理由が均等となるように、以下の5a、5b、5c、5dについて加重平均を取ったもの 5a: 1/2 x 1/3 5b: 1/2 x 1/3 5c: 1/2 x 1/3 5d: 1/2 集団解雇(経済的理由のみ):5a, 5b, 5cの平均値 5a 経済的理由による解雇: 裁判官の自由度 0: 理由は問われない又は、どのような理由も公正である 0~6の範囲となるように、2倍される 1: 裁判官は明らかに不合理な判断や虚偽のみを問うことができる 2: 裁判官は解雇の決定について運用上の必要性を問うことができる 3: 経済的理由は正当な理由にならない 5b 経済的理由による解雇: 解雇の代替手段と解雇の際の拘束義務 0: 以下の代替手段/義務についてそれぞれ+1を加算する 左記による 1: 異動 2: 再訓練 3: 再就職サービスと訓練 4: 同様の仕事についての期間を定めない優先的な再雇用 5: 社会保障政策 6: 経済的理由は正当な理由にならない 5c 経済的理由による解雇: 選定基準 0: 労働者の選定基準はない、または能力による基準のみ 0~6の範囲となるように、3倍される 1: 能力よりも目的による選定 2: 経済的理由は正当な理由にならない 5d 個人的理由による解雇: 正当な解雇理由 0: 理由は問われない又は、どのような理由も公正である 0~6の範囲となるように、6/4倍される 1: 正当な解雇理由は以下による ① 能力不足 ② 医学的に不適合 ③ 不十分な能力や資格による不適合 2: 上記3つのうち1つでは解雇の根拠にならない 3: 上記3つのうち2つでは解雇の根拠にならない 4: 上記3つの理由では解雇の根拠にならない 解雇の代替手段が求められる場合には、0.25が加算される 詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 試用期間の長さ 期間: 単位[ヶ月]雇用保護の観点から一般の雇用契約が不完全で、不当解雇への申立てができない期間として定義される ≧24 >12 >9 >5 >2.5 ≧1.5 <1.5 最低2週間の試用期間の終了前に、同等の報酬を加算する予告期間がある場合は1を加算 試用期間が無い場合は1を加算 0~6の範囲になるように、6/7倍される 詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 不当解雇の賠償額 期間: 単位[ヶ月分]

20年の在職期間に対して、一般的な解雇手当を除き、未払い金やその他賠償金を含む賠償金額 ≦3 ≦8 ≦12 ≦18 ≦24 ≦30 >30 詳細項目 ポイント 内容 不当解雇の際の復職の可能性 0: 復職の権利や訓練が無い 0~6の範囲となるように、2倍される 1: めったに復職できない 2: かなりの頻度で復職が可能 3: 常に(又はほぼ)復職が可能

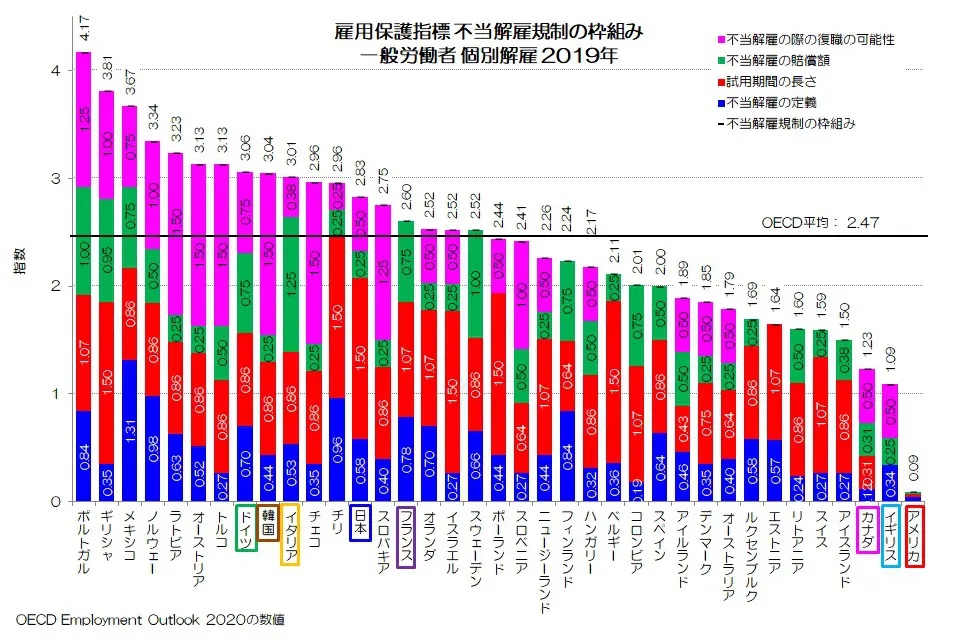

図3 雇用保護指標 不当解雇規制の枠組み 一般労働者 個別解雇 2019年OECD統計データより)

図3が雇用保護指標のうち、不当解雇規制の枠組みについての比較です。

日本は総合で2.83となり、OECD平均値(2.47)やフランス(2.60)を超えます。

ドイツ(3.06)、韓国(3.04)、イタリア(3.01)は日本よりも基準が高いようです。

カナダ(1.23)、イギリス(1.09)、アメリカ(0.09)はワースト3を占めていて、主要先進国の2極化が際立っていますね。

特にアメリカの0.09が極端に低い評価で、不当解雇についての規制の枠組みがほとんどないという事になりそうです。

日本の内容を見てみると、不当解雇の定義(青)は0.58で標準的な水準、試用期間の長さ(赤)は1.5で高い水準、不当解雇規制の枠組み(緑)は0.25で低い水準、不当解雇の際の復職の可能性(ピンク)は0.50で低い水準です。

主に試用期間の長さの寄与が大きいようですね。

もう少しOECDでの評価を見てみましょう。

不当解雇の定義: 正当な理由による解雇: 従業員の無能または懲戒規則の違反。人員削減には、従業員数を削減するためのビジネス上の理由が必要。 解雇を回避するための努力、選考基準と手順の合理性。 整理解雇の回避には、配置転換、関連会社への出向、一時解雇、希望退職者の募集などを実施。 能力不足による解雇の有効性に関するこれまでの裁判所の判決では、裁判所が雇用主に対し、研修の機会の提供など、解雇を回避する努力を求める傾向にあることが示されている。

不当解雇:性別、労災回復中、産休前後、出産・産休中、公正解雇の条件を満たさないことを理由とした解雇。

試用期間: 試用期間は法的に規制されていないが、通常は 2 ~ 6 か月の範囲で変動する。最も一般的な期間は 3 か月。 ただし、正規雇用へ向けた試用期間終了の妥当性については、労働契約法第16条の内容も適用される。

不当解雇の賠償額: 解雇された労働者が訴訟を起こし和解が成立しない不当解雇判決を受けた場合、解雇から法的解決までの間の収入と同額の賠償金が支払われる。 従業員がその間に稼いだ金額は、その一部のみを賠償金と相殺することができる。 解雇された労働者と雇主との和解は、個別に労働審判や都道府県労働局のあっせんによって行われる。 調停が不成立となった場合には、労働審判が判決を下すことができる。 そして、当事者が裁判所に控訴した場合には、ケースバイケースで和解が成立する可能性がある。 在職期間 20 年の場合の一般的な賠償額 (全従業員): 6 か月。

不当解雇の際の復職の可能性: 個別に労働審判や都道府県労働局の調停により和解が成立する場合と、労働審判での審判を受ける場合がある。 この場合、復職はほとんどない。 解雇された労働者が民事訴訟を起こし、和解が成立せず不当解雇の判決を受けた場合、不当解雇に対する救済は解雇の無効、復職命令、解雇期間中の賃金の支払いに限定される。 しかし、解雇の取り消しを命じられた後でも、復職せずに金銭補償が支払われるケースも少なくない。

- 不当解雇規制の実施

雇用保護指標のうち、不当解雇規制の実施では、申し立てを行う際の出訴できる期間、申立ての際の証明義務、解雇の事前検証および解雇前の解決方法で構成されています。

OECD諸国では、従業員が不当解雇を申し立てることができる期間の中央値は2か月だそうで、ほとんどの国では不当解雇の申し立て後、少なくとも部分的には、解雇が公正であったという証拠を提出するのが雇主の責任となるそうです。

詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 出訴できる期間 期間 単位:[ヶ月]契約終了日から不当解雇を申し立てることができる最長期間。 解雇前 ≦1 ≦3 ≦6 ≦9 ≦12 >12 詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 申立ての際の証明義務 証明義務は従業員だけにあるか? – – Yes – No – – 詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 外部機関による解雇の事前検証 (外部機関などによる)解雇の事前検証は、不当解雇の申し立ての範囲を制限(または完全に防止)するか? – – Yes – No – – 詳細項目 ポイント 内容 解雇前の失業手当承認方法 0: 退職または何らかの形の相互同意により、解雇の場合と同じ条件で失業手当を受け取ることができる 0~6の範囲になるように、3倍される 1: 退職または何らかの形の相互同意により失業手当が受けられるが、解雇に比べて待機期間が長くなったり、代替率が低くなったりする。 2: 退職や双方の合意によっても失業手当は受けられないが、解雇の場合は失業手当が受けられる

ややざっくりした評価指標のようにも見えますが、項目数が多くなっていて総合的な評価ができるという事でもあるかもしれませんね。

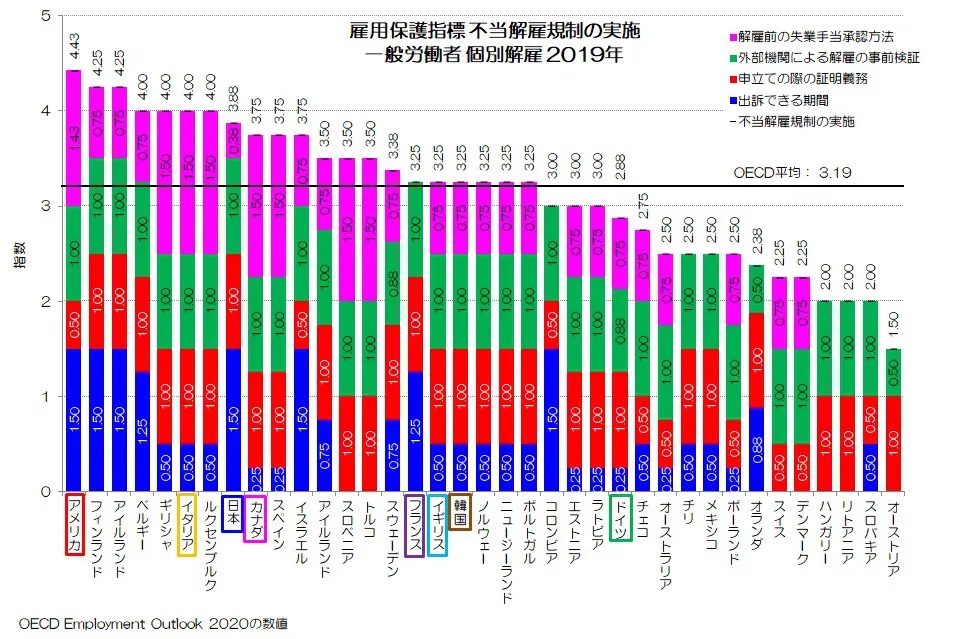

図4 雇用保護指標 不当解雇規制の実施 一般労働者 個別解雇 2019年OECD統計データより

図4が雇用保護指標のうち、不当解雇規制の実施についての比較です。

日本は3.88で、OECD平均(3.19)やフランス(3.25)を上回る水準です。

この指標については、アメリカ(4.43)やカナダ(3.75)の水準が高いのが特徴的ですね。

ドイツはむしろ平均値未満の下位となります。

この項目については、日本は雇用保護の水準が高い事になります。

突出した点はなさそうですが、全体的にポイントが高く、解雇前の失業手当承認方法だけやや低水準といったくらいです。

具体的なOECDでの評価を見てみましょう。

出訴できる期間: 解雇に関する訴訟は特別な種類の訴訟を必要とせず、通常の民事訴訟のルールに従って進行する。 このため、雇用主によって不当に解雇された従業員が復職を請求できる期間には法的な制限はない。 ただし、信義則に基づき、解雇日から長期間を経過した場合の訴えが認められない裁判例もある。

申立ての際の証明 義務: 不当解雇を申し立てる場合、労働者のみが立証責任を負うわけではない。

外部機関による解雇の事前検証: 不当解雇の申し立ての範囲を制限する解雇の事前検証はない。

解雇前の失業手当承認方法: 失業手当は要件が満たされている限り、双方の合意による退職および解雇の場合に認められる。 退職や破産などの離職理由に関係なく、常に 7 日間の待機期間が設けられている。 退職の場合や双方合意による一部の解雇(労働者が契約の更新や延長をしないことを申し出た場合)の場合は、待期期間が3か月延長される(「給付停止」)。 雇主の離職提案に応じて個人が退職または自発的に辞めた場合、自分ではどうすることもできない事情により、解雇の場合と同じ待機期間で失業手当を受け取ることができる。

- 一般労働者の雇用保護の特徴

今回は、一般労働者の個別解雇について、雇用保護指標の詳細項目についてご紹介しました。

日本は手続きの要件や予告期間・解雇手当が低く、不当解雇規制の枠組み、不当解雇規制の実施が比較的高い水準のようです。

雇用保護については、ドイツ、フランスとカナダ、アメリカで比較的対照的な傾向にありますが、日本の場合は不当解雇規制の枠組み以外は、アメリカ・カナダに近い傾向にあるようです。

総合的に見ると、解雇に対する規制は比較的緩い国という評価になっています。

日本は解雇規制が厳しいから簡単に解雇ができず雇用の流動性が低い、といった事をよく聞きます。確かにアメリカやカナダと比較すればそうなのかもしれません。

あるいは、不当解雇についての規制は相対的にやや厳しい方になりそうです。

一方で、ドイツやフランス、あるいはその他の先進国は日本よりも雇用保護が強く機能しているようで、全体的に見れば日本は解雇がしやすい方になります。

規制というよりも、国民性や企業の自発的な方針などの影響が強いのかもしれませんね。

また、大企業は確かに解雇があまり行われない印象がありますが、中小零細企業は当たり前のように解雇が行われているのも当事者として見てきました。

ある特定の領域の傾向だけをもって、それを全体に当てはめるわけにはいかないと思います。

今回の結果がどこまで正確な比較になっているのかわかりませんが、とても示唆的なデータだと思いました。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年9月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?