Nuthawut Somsuk/iStock

- 雇用保護指標の構成

前回はOECD各国の一般労働者に対する雇用保護指標(Employment Protection Legislation indicators)についてご紹介しました。

日本はOECDの平均値やドイツ、フランス、イタリアよりも低く、アメリカ、カナダ、イギリスよりは高い状況のようです。

日本は解雇規制の厳しい国というイメージが定着しているよう見受けられますが、この指標を見る限りではそうでもなさそうですね。

今回は雇用保護指標の内訳について、もう少し詳細にご紹介します。参照するのは、OECD Employment Outlook 2020です。

前回紹介した通り、一般労働者の解雇に関する雇用保護指標は、次のような詳細項目で構成されています。

表1 一般労働者の解雇に関する雇用保護指標

区分 詳細項目 手続きの要件 (Procedure Requirements) 解雇通知の手続き (Notification procedure) 解雇通知までに要する期間 (Time delay before notice can be given) 予告期間・解雇手当 (Notice and severance pay) 解雇予告期間の長さ (Length of notice period) 解雇手当金の額 (Amount of severance pay) 不当解雇規制の枠組み (Regulatory framework for unfair dismissals) 不当解雇の定義 (Definition of unfair dismissals) 試用期間の長さ(Length of trial period) 不当解雇の賠償額 (Compensation to the worker following unfair dismissals) 不当解雇の際の復職の可能性 (Possibility of reinstatement following unfair dismissals) 不当解雇規制の実施 (Enforcement of unfair dismissal regulation) 出訴できる期間 (Maximum time to make a claim of unfair dismissals) 申立ての際の証明義務 (Burden of proof when the worker files a complaint for unfair dismissals) 外部機関による解雇の事前検証 (Ex-ante validation of the dismissal by an external authority) 解雇前の失業手当承認方法(Pre-termination resolution mechanism granting unemployment benefits)今回は解雇規制区分のそれぞれの項目について、各国の状況を比較してみましょう。

また、日本の評価内容についても詳細な結果が公表されていますので、和訳しご紹介します。

- 手続きの要件

まずは、手続きの要件からです。

解雇にあたっては、事前に書面等による解雇理由などの通知がなされます。

国によっては、事前の警告や国家公務員との面談、従業員又は第三者との協議などが行われるようです。

カナダ(ケベック州を除く)、アメリカ(ほとんどの州)では、解雇理由を説明する必要がなかったり、逆にオランダでは特に手続きが厳格なことで知られているようです。

ドイツやスウェーデンでは、労働評議会(ドイツ)又は労働者(スウェーデン)が反対した場合には、裁判所の最終判決が下るまで解雇を一時停止する事ができるようです。

これらの各国の手続きに関する相違を指標としてまとめたのが、手続きの要件という指標になります。

手続きの要件は、以下のように解雇通知の手続きと、解雇通知までに要する期間の2つの詳細項目から構成されます。

それぞれの具体的なスコアは以下の通りです。

詳細項目 内容 スコア 解雇通知の手続き 0: 口頭だけで十分か、従業員に対する解雇理由のない書面による通達が必要 スコアが0~6の範囲となるように、6/4.5をかけたものをスコアとする 1: 解雇の理由について従業員本人または第三者への書面での通達が必要 2: 解雇を理由とした労働争議の限度を設定した書面による通達 3: 第三者による面談や検査が必要 4: 第三者による承認が必要 個人的な解雇の場合、警告手順が必要な場合は0.5を加算 従業員のみの追加相談が必要な場合は +0.5 を加算 ・個人的な理由のみの場合は +0.25 ・経済的理由のみの場合は +0.25 詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 解雇通知までに要する期間 期間: 単位 [ヶ月]推定時間には、該当する場合、次の仮定が含まれる。 必要な警告手続きの場合は 6 日 解雇を口頭で通知するか従業員に直接通知できる場合は 1 日 書簡が必要な場合は 2 日 郵送だが書留郵便の場合は 3 日 0 ≦0.75 ≦1.25 <2 <2.5 <3.5 ≧3.5

図1 雇用保護指標 手続きの要件 一般労働者 個別解雇 2019年OECD統計データより

日本は0.83で先進国の中ではアメリカ、カナダに次いで低い水準となります。

平均値が1.77、イタリア1.83、ドイツ1.67、フランス1.50と比較してもかなり低い水準です。

OECDによる日本の具体的な評価は、次の通りです。参照元はこちら 。

解雇手続きの手順: 雇用主は少なくとも 30 日前に通知するか、30 日以上の期間の平均賃金を支払わなければならなが、口頭通知で十分である。 要求に応じて、解雇理由に関する書面による陳述を提供する必要がある。

解雇通知までに要する期間: 所定の手続きはない

日本は比較的解雇手続きの要件はかなり緩い国という特徴になりそうです。

- 予告期間・解雇手当

企業が労働者を解雇することを決定した時点で、労働者に事前に通知し、解雇手当を支払わなければ解雇できないことがあります。

この予告期間と解雇手当は企業にとってコストですが、 労働者にとっては労働収入の突然の損失を防ぐことで、解雇による経済的、場合によっては心理的な負担を軽減できます。

従業員は通常、通知期間中も会社で働き続けますが、通知された従業員が勤務を解除される場合もあり、通知期間中に勤務を継続する従業員であってもモチベーションが低下する可能性があります。

したがって、企業が解雇する前に通知しなければならない月数と退職金の金額(勤務月数)から、通知期間と解雇手当による企業のコストと労働者への利益を合わせた推定値が得られます。

このデータベースでは、9か月、4年、20年の在職期間の3つの時点における予告期間と解雇手当に関する情報を収集しています。

在職期間4年の場合、個人解雇の場合の予告期間と解雇手当の形での補償は、米国の無補償からトルコの6か月分の給与まで、OECD 諸国によって大きく異なるようです。

予告期間・解雇手当は、解雇予告期間の長さと解雇手当の額の2つの項目から構成されています。

それぞれの具体的なスコアは以下の通りです。

詳細項目 内容 0 1 2 4 5 5 6 解雇予告期間の長さ 在職期間 9か月 単位:[ヶ月] 0 ≦0.4 ≦0.8 ≦1.2 <1.6 <2 ≧2 在職期間4年 単位:[ヶ月] 0 ≦0.75 ≦1.25 <2 <2.5 <3.5 ≧3.5 在職期間20年 単位:[ヶ月] <1 ≦2.75 <5 <7 <9 <11 ≧11 詳細項目 内容 0 1 2 3 4 5 6 解雇手当の額 在職期間 9か月 単位:[ヶ月分] 0 ≦0.5 ≦1 ≦1.75 ≦2.5 <3 ≧3 在職期間4年 単位:[ヶ月分] 0 ≦0.5 ≦1 ≦2 ≦3 <4 ≧4 在職期間20年 単位:[ヶ月分] 0 ≦3 ≦6 ≦10 ≦12 ≦18 ≧18在職期間が長い分だけ、より予告期間を長くとり、解雇手当を多く支払うようなスコアの付け方となっているようです。

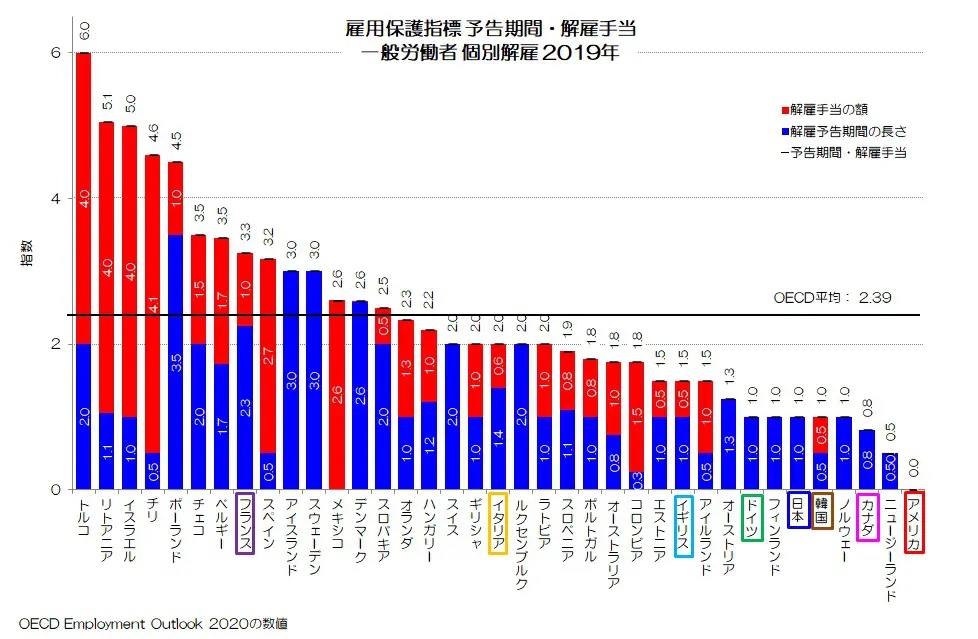

図2 雇用保護指標 予告期間・解雇手当 一般労働者 個別解雇 2019年OECD統計データより

図2が予告期間・解雇手当についての各国のスコアです。

トルコ、イスラエルや、ポーランドなど東欧諸国が上位で目立ちますね。特に解雇手当の額が、トルコ、リトアニア、イスラエル、チリなどは4ポイント以上と非常に大きな水準です。

フランスもかなり水準が高いようです。

日本は1.0で先進国の中ではかなり低い水準となります。解雇予告期間の長さは1.0ですので、標準的かやや短い程度です。

一方、解雇手当についてはスコアがゼロとなっています。

この項目ではドイツもかなり低い水準というのが特徴的ですね。

OECDによる日本の評価は次の通りです。

解雇予告期間の長さ: 在職期間に限らず30日間

解雇手当の額: 解雇手当は法的には定められていない

日本は予告期間・解雇手当に関してはかなり緩い方になるようです。