他にもある土用の食い養生

うなぎと土用餅の他にも、「土用の丑の日」に食べるべきといわれている食い養生の食材があります。

土用しじみ

しじみの旬は年2回で、夏と冬です。

この夏に旬を迎えたしじみを食べて、英気を養う風習を「土用しじみ」といいます。

しじみは栄養価と整腸作用が高く、肝機能を高める効果もあるとまでいわれています。

「土用蜆(しじみ)は腹薬」とまでいわれ、夏バテ防止に適した食材として昔から食べられていたのです。

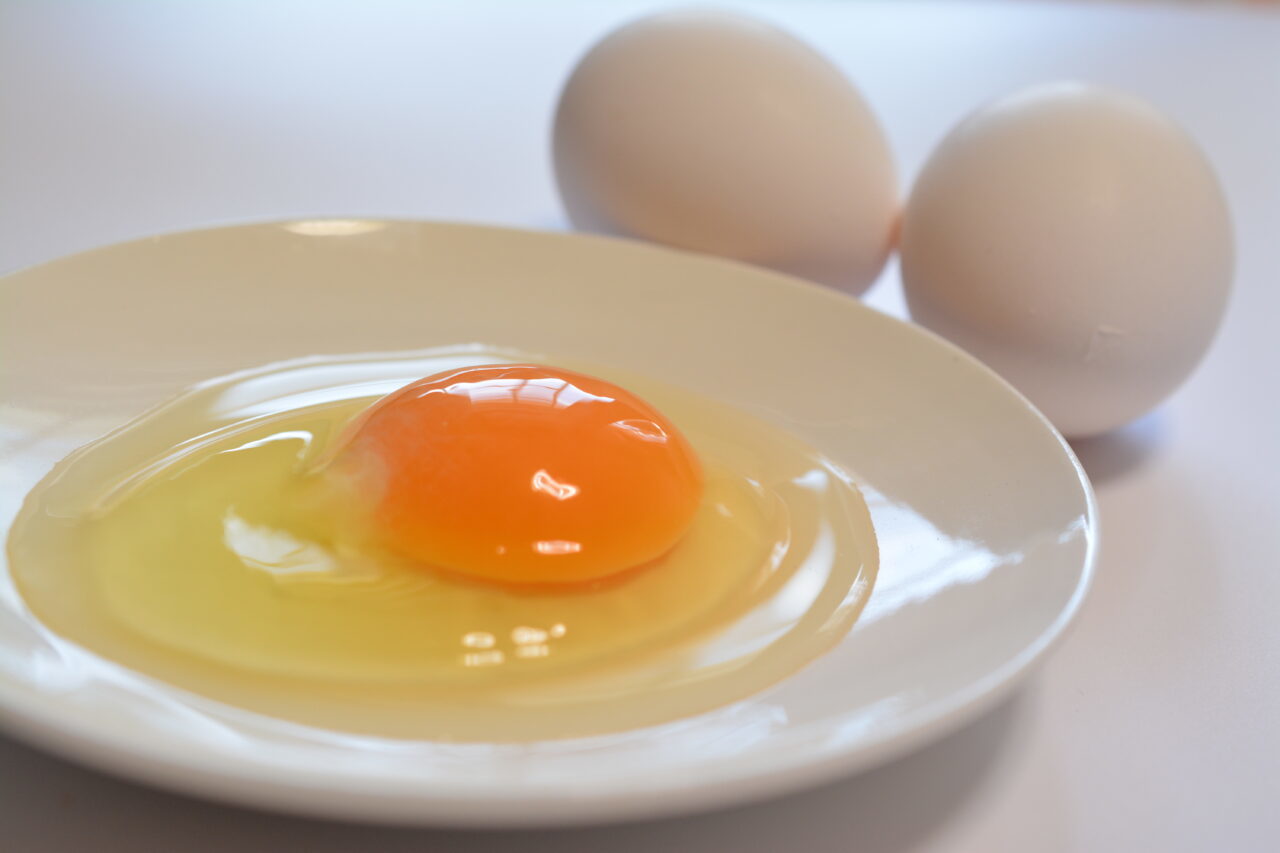

土用卵

卵は昔から栄養満点の食材として知られています。

そして、土用に産み落とされた卵を「土用卵」といい、精がつくことを意識して食べられていました。

土用の丑の日に食べられる、うなぎ

土用の丑の日を代表する食材といえば、やはり「うなぎ」です。

うなぎには、疲労回復や食欲増進に良い成分が多く含まれており、養生食としては持ってこいとされてきました。

暑い夏にウナギを食べるのは奈良時代からあった風習

夏にうなぎを食べる習わしは古くからあったといわれています。

7〜8世紀に編纂された日本最古の和歌集「万葉集」には、暑気払いでうなぎを勧める歌が掲載されています。

そのため、奈良時代にはすでに夏にうなぎを食べる風習があったと考えられます。

土用の丑の日にうなぎを食べるようになったきっかけは?

土用の丑の日にうなぎを食べるようになったのは、江戸時代の才人・平賀源内が由来だという説がよく知られています。

しかし、それは根拠のない話で、一種の都市伝説だともいわれています。

その逸話では、夏にうなぎ屋の売上が上がるように相談された平賀源内が「うなぎを食べると夏バテしない」とするキャッチコピーを発案したというもの。

現代まで受け継がれるほどの業績を挙げたにもかかわらず、平賀源内の広告でうなぎ屋が繁盛したという日記や記録というものがひとつも見つかっていないため、ただの噂話なのではないかといわれています。

他にも土用のうなぎの由来について諸説ありますが、いずれも明確な由来という証拠が見つかっていないようです。

春木屋善兵衛説

土用に大量の蒲焼の注文を受けたうなぎ屋の春木屋善兵衛が、子から寅の日の3日間で蒲焼を作り、保存しました。

時期が時期だけに作り置きしていた分の多くが傷んでしまったのですが、丑の日に作った物だけが悪くなっていませんでした。

ここから土用の丑の日にうなぎを食べる、という風習がはじまったともいわれています。

「蜀山人(しょくさんじん)」説

この説では、土用の丑の日にうなぎを食べようというキャッチコピーを考えたのは平賀源内ではないとされています。

蜀山人こと「大田南畝(おおたなんぽ)」という狂歌師が、うなぎ屋に「うなぎを売るためにはどうしたらいいか」相談された際、「丑の日にうなぎを食べると薬になる」という内容の狂歌を発表したのがはじまりともされています。

ところが、この蜀山人が詠んだという狂歌は内容だけ伝わっていて、どのような歌だったのか不明なので、真偽は分かりません。

うなぎが2匹説

平仮名の「うし」という文字を、墨汁につけて毛筆で書くと2匹のうなぎのように見えます。

ここからダジャレ好きな江戸っ子の中で「土用の丑の日」にうなぎが食べられるようになったという説もあります。