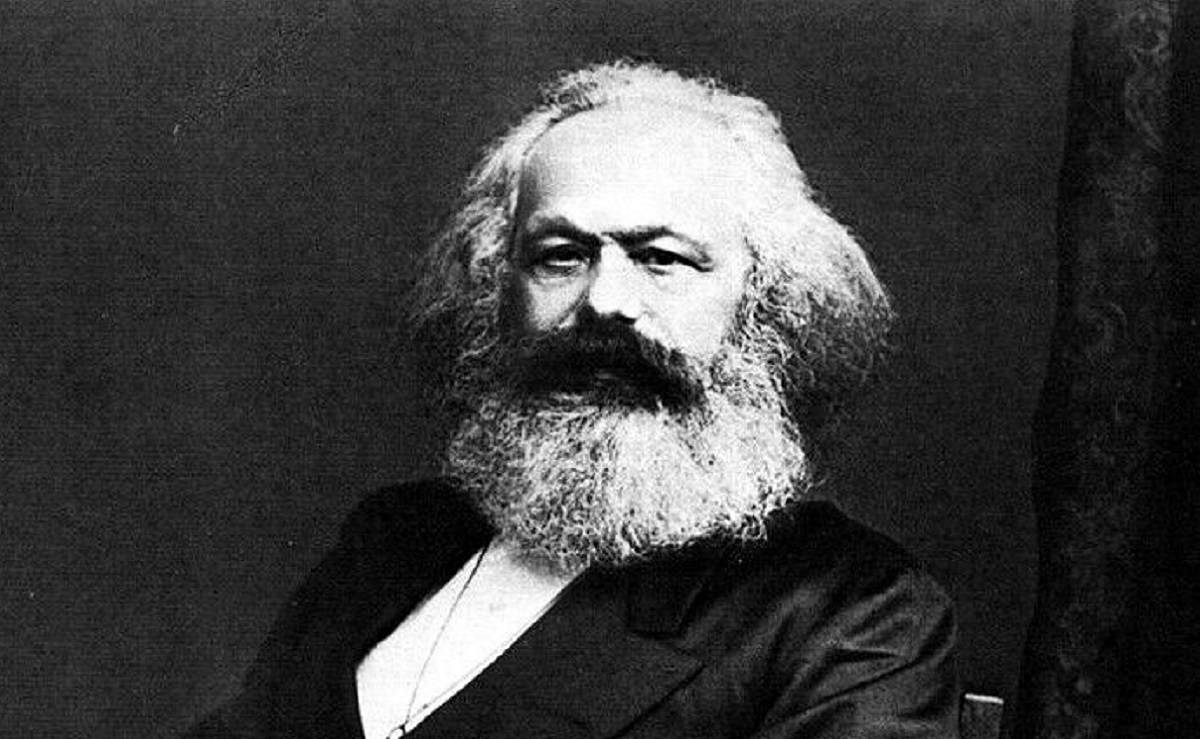

カール・マルクス Wikipediaより

カール・マルクスの主著「資本論」は、1867年にドイツで出版され、資本主義社会の運動法則を弁証法的に分析解明し、資本主義が社会主義に移行せざるを得ない必然性を論証した著書である」とされている注1)。

爾来150年が経過したが、20世紀における旧ソ連、中国、など社会主義国家の成立を含め、全世界におけるその政治的、経済的、文化的影響力は甚大であったと言えよう。

マルクスによる「利潤」の解明と福祉国家の成立マルクス「資本論」によれば、資本主義社会における「利潤」(剰余価値)の根源は、賃金を超えた労働部分(剰余労働)である。賃金は生活費によって決まる。利潤を増大する方法として、労働時間の延長(絶対的剰余価値生産)と機械化による労働生産性の向上(相対的剰余価値生産)の二つがある注2)。

計画経済ではなく市場経済の資本主義社会では、「利潤」は効率的資源配分と効率的経済運営に必要不可欠であるが、資本主義社会における生産等の経済活動は利潤獲得を目的として行われる注3)。そのため、企業は利潤の極大を目的とするから、賃金削減、長時間労働、技術革新による生産性向上が恒常的に行われ、低賃金、過労死、労働強化などをもたらした。

このため、とりわけ、欧米先進資本主義諸国では「利潤」追求による賃金労働者の貧困や社会的不公正が社会問題となり、これを是正する必要性と労働運動が起こり、20世紀に入り「修正資本主義」や「社会民主主義」が台頭して「福祉国家」が実現した。これは明らかにマルクス「資本論」の影響であり、「利潤」の解明による理論的功績とも言えよう。

マルクス「資本論」の核心である「窮乏化法則」ところが、マルクス「資本論」によれば、

資本主義が発達し、資本の蓄積が進むと資本の有機的構成が高度化し、相対的過剰人口が増加し、労働者階級の貧困が蓄積する。これは資本主義的蓄積の絶対的法則である注4)。

利潤を増やそうとする熱望は搾取階級の側での富の蓄積と無産階級の側での失業と貧困と抑圧の増大をもたらす。資本主義が発達するにつれて、プロレタリアートの相対的貧困化と絶対的貧困化が進み、プロレタリアートの生活水準は低下する注5)。

労働者は絶対的に貧しくなっていく。前よりも貧乏になり、前よりも悪い生活を送り、もっと乏しい食事をとり、もっと腹を減らし、穴倉や屋根裏部屋に住まねばならなくなる注6)。