秋本真利議員の入札汚職は、贈収賄事件としては単純明快だ。国会議員が収賄で逮捕されるのは珍しく、鈴木宗男以来、21年ぶりだという。ただこの事件でわからないのは、第2ラウンドの入札ルール変更で、日本風力開発が有利になったのかという点である。

2021年12月に結果が発表された第1ラウンドの入札では、3海域をすべて三菱商事グループが落札した。これに驚いた再エネ業者が、政界工作で入札ルールを変更させた。入札の評価は240点満点で、価格点が120点、事業評価点が120点である。変更のポイントは次の3点。

ひとつのグループが落札できる発電容量の上限を100万kWに制限する 事業実現性の評価において事業計画の迅速性の比重を高める FIT(固定価格買い取り)からFIP(プレミアム買い取り)に変更するこのうち1と2は、三菱商事グループの独占を排除する意図が明らかだが、わかりにくいのは3である。第1ラウンドはFITだったので、たとえば三菱商事グループが基準価格12円/kWhで落札したら、電力会社は今後20年つねに12円で買い取る。

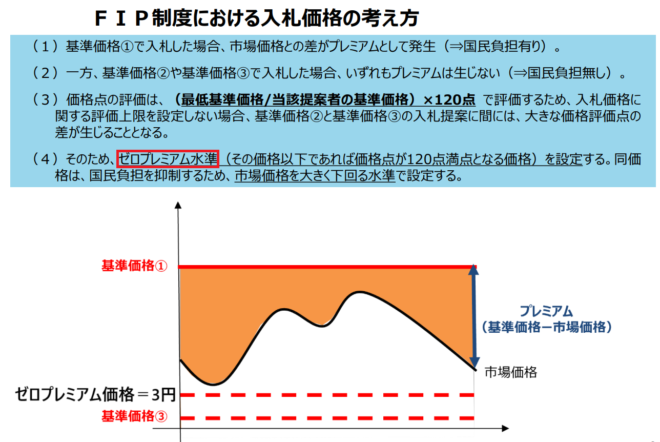

それに対してFIPでは、図1のように再エネ業者は市場価格で売ることができるが、それが入札した基準価格①より低い場合は、市場価格とのプレミアムを電力会社が払う。それに対して、市場価格が基準価格③より高い場合は、プレミアムを払わない。

図1

A社が入札で最低基準価格を出し、B社がそれより高い基準価格を出したとき、B社の価格点は次の式で計算する。

(A社の基準価格÷B社の基準価格)×120点(*)

ここでA社が10円/kWh、B社が20円を出したとすると、B社の点数は

(10÷20)×120=60点

ところがA社が最低基準価格1円を出したとすると120点満点をとれるが、B社は(*)より6点になり、A社は確実に入札に勝てる。こういう事例は欧州でも起こったため、ゼロプレミアム価格を設けた。これはその価格以下の基準価格を出した場合は、つねに120点満点とするものだ。

全員が3円で入札して価格競争がなくなる今回の第2ラウンド入札では、このゼロプレミアム価格を3円/kWhと設定した。この場合、A社は基準価格1円を出しても3円を出しても同じなので3円で入札し、120点満点をとるだろう。

B社がたとえば6円を出すと、(*)式より価格点は60点となって大きな差がつくので、B社も3円で入札するだろう。結果的に全グループが3円で入札する。第2ラウンドの入札結果はまだ発表されていないが、そうなることはほぼ確実である。

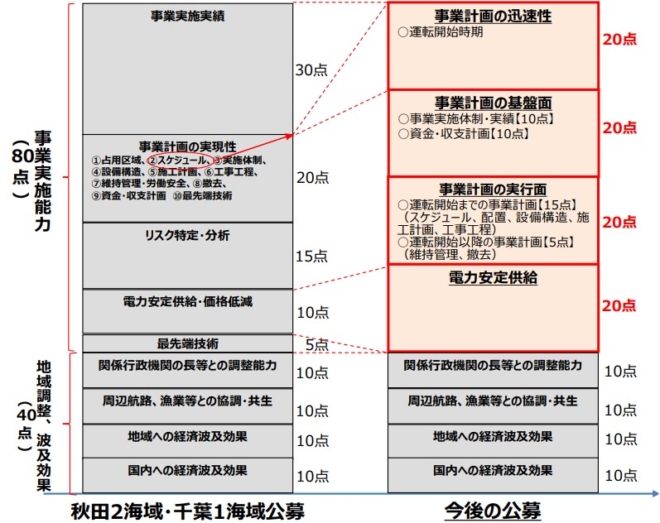

そうすると価格点は全グループが120点満点になるので、まったく差がつかない。あと120点の事業評価点のウェイトは、次のように変更された。

第1回入札から第2回への事業評価点の変更(経産省資料)

第1回入札から第2回への事業評価点の変更(経産省資料)

ここでは事業計画の迅速性のウェイトが大きくなり、20点になった。これは地元に早くから根回ししている日風開やレノバを有利にするためだが、こんなものはいくらでも嘘をつける。たとえば「2025年運転開始」と申告して、25年になったら「資材不足なので来年に延期する」などといえばいいのだ。

要するに第2ラウンドの入札ルール変更は、価格競争をなくして三菱商事グループを排除することが目的であり、それは達成された。三菱商事は秋田沖の第2ラウンドの環境アセスメントを中止して、事実上撤退した。