お盆に新発見された西村彗星(C/2023 P1)が、いよいよ今週末から来週にかけて、地球、そして太陽に近づき、双眼鏡や肉眼でも見える明るさになるのではないかと注目を増しています。

西村彗星とはどんな彗星なのか、その注目ポイントほか、彗星にまつわる話を紹介します。

西村彗星はどのような彗星?

誰が発見したのか?

西村彗星は日本時間で2023年8月13日の3時43分に、静岡県掛川市に在住の日本人、西村栄男(にしむら ひでお)さんによって発見された彗星です。

この発見は国立天文台を経由して、国際天文学連合小惑星センター(MPC)に報告され、他の観測者による確認観測と共に解析が進められました。その結果、新しい彗星であることが判明し、正式名称として観測者の名前から「C/2023 P1 (Nishimura)」と名付けられました。

西村さんは、2023年8月12日にキヤノンEOS 6Dに搭載された200mm f/3望遠レンズを使用して得た画像から、この彗星を発見したのだそうです。

発見されたときの明るさは10.4等級でしたが、太陽にもっとも近づく頃には、明るい2.5等級になるのではと予想されています。

彗星とはどんな天体?

そもそも彗星はどんな天体かというと、氷(水や一酸化炭素や二酸化炭素などが凍ったもの)と、ダスト(ちり)が混じった天体です。

彗星が太陽に近づき、太陽の熱によって氷がガス(気体)になるときに、ガスやダストが彗星から放出され、これが尾になります。

一般的に太陽に近づくほど彗星は活動が活発になって明るくなり、長い尾が見えるようになります。

西村彗星の特徴とは?

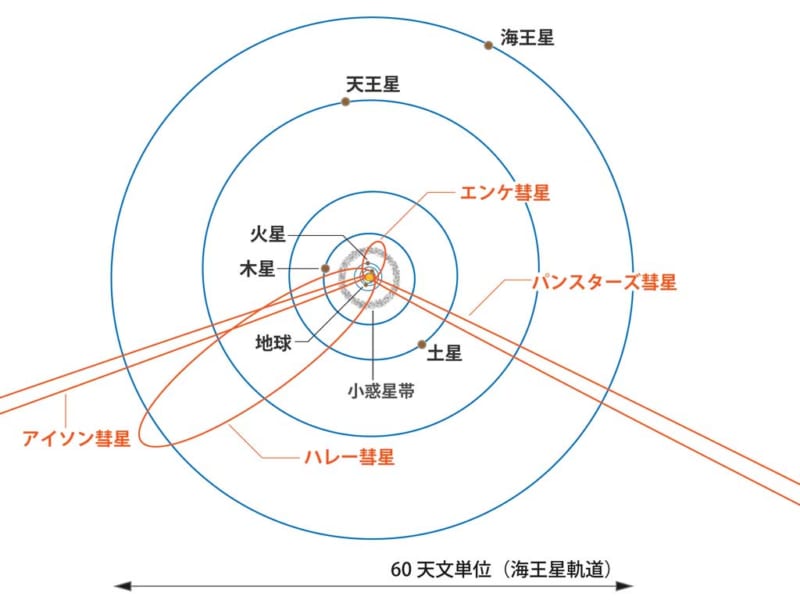

惑星の公転軌道は円に近い楕円ですが、彗星の公転軌道は細長い楕円形のものが多く、放物線や双曲線の軌道を描くものもあります。

楕円軌道を持つ彗星というと、76年ごとに回帰して太陽に近づくハレー彗星が有名ですが、放物線や双曲線の軌道を描く彗星は、太陽に接近するのは一度だけで、二度と回帰しません。

2013年に注目されたアイソン彗星(C/2012 S1(ISON))や、パンスターズ彗星(C/2011 L4)がそれにあたります。

また、楕円軌道を持つ彗星は公転周期の長さによって、便宜上ですが2つの呼び方に分けられます。公転周期が200年以内のものを「短周期彗星」、それより長いものは「長周期彗星」です。

西村彗星はというと、公転周期は434年と推定されているので、長周期彗星になります。太陽に近づきすぎて壊れることがなければ、数百年後に再び出会える彗星となります。