皆様は仕事をする上で危険な目にあったことはないでしょうか。もちろん、工事現場等、高い場所で作業をされている方や、海などに漁に出ておられる方は、常に危険と隣り合わせです。

一方、普段ネット上で仕事をしている我々のような「WEBメディア記者」と呼ばれるIT系の分野においては、危険が伴うということはあまり想像つかないかもしれません。ところがどっこい、これがまた常に危険と隣り合わせだったりするわけです。

■ ネット上の「詐欺」を暴く仕事をしてヤバい目にあった

編集部では度々「ネットの怪しい広告」や「ネットの怪しいアカウント」にコンタクトを取り、その手口を紹介する記事を掲載しています。どれも時間と手間をかけて、作成している潜入取材記事です。

記者はその担当を担っており、度々さまざまな案件に潜入(突入)していますが、2023年8月28日と、2023年8月30日に公開した以下の2つの記事について、やばい状況となってしまいました。

今回は記事を公開した「その後」と題して、普段ならばあまり表にはでないであろうこうした事態を紹介します。

なお、次からの内容には「ご意見窓口」に届いた意見を掲載しておりますが、普段は一切公開いたしません。今回は、潜入記事の続編として詳報しておく必要があるだろう、また広く知られることで「この手のアカウント」や「怪しい広告」などにどんな危険があるか知らせる「公益性ある」ものだと判断しました。よって公開は特例であること先にご理解ください。

さて、話を戻しますと、上記2つの記事は、どちらもいわゆる「やってみた系」の記事であり、記者である私が実際に「ママ活」に釣られたり、「怪しい広告」を踏むとどうなるかというのを検証するものです。

「どうなるか?」と言われても、そりゃ、詐欺まがいにあって終わり、もしくは詐欺にあって終わり……と思うかもしれません。筆者もそう思っておりましたし、そのようなオチであることは重々承知でした。

実際これらは「ママ活募集」の場合は「出会い系」への誘導、本をプレゼントするというFacebook広告は、「投資セミナー」への誘導といった結末でして、最初の目的である「ママに抱いてもらいお金をもらう」だったりとか、「本がもらえる」といったプレゼントにはたどり着きませんでした。

このような手法で消費者を騙したり、芸能人や有名企業の写真や名前を使って誘導・誤認させるという行為は、かなり悪質で「消費者庁」も激おこ待ったなしであることは間違いないでしょう。

ということで、実際に潜入してどうなるかを詳報したわけですが、その後……脅迫されました。

■ 記事の削除依頼が来る

編集部あてに「ご意見窓口」を通じて、Aさんという人から届いたのが次の内容です。

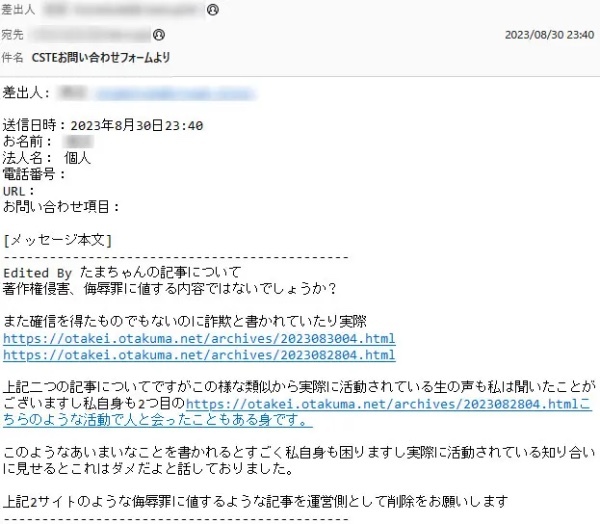

▼1通目(2023/08/30 23:40 受信)

著作権侵害、侮辱罪に値する内容ではないでしょうか?

また確信を得たものでもないのに詐欺と書かれていたり実際上記二つの記事についてですがこの様な類似から実際に活動されている生の声も私は聞いたことがございますし私自身も2つ目のこちらのような活動で人と会ったこともある身です。

このようなあいまいなことを書かれるとすごく私自身も困りますし実際に活動されている知り合いに見せるとこれはダメだよと話しておりました。

上記2サイトのような侮辱罪に値するような記事を運営側として削除をお願いします

- - -

Aさんいわく、ママ活、Facebook広告の記事は共に「著作権侵害」および「侮辱罪」にあたるというのです。また「あいまいなことを書かれるとすごく私自身も困ります」とのことで、どうやら上記サイトの関係者による投稿のようです。

もちろん記事には何ら問題がないと考えており、削除に応じる気はありません。潜入して事実ありのままを伝えたまでですので、端くれとはいえ報道人としての仕事をしたまでです。

すると9分後に、Aさんから以下のようなメッセージが新たに寄せられました。

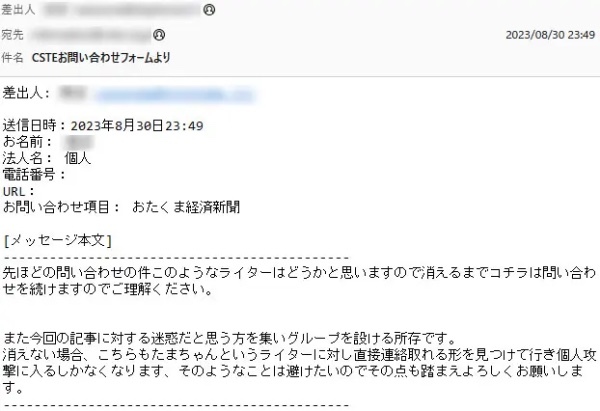

▼2通目(2023/08/30 23:49 受信)

先ほどの問い合わせの件このようなライターはどうかと思いますので消えるまでコチラは問い合わせを続けますのでご理解ください。

また今回の記事に対する迷惑だと思う方を集いグループを設ける所存です。

消えない場合、こちらもたまちゃんというライターに対し直接連絡取れる形を見つけて行き個人攻撃に入るしかなくなります、そのようなことは避けたいのでその点も踏まえよろしくお願いします。

- - -

なんと「ライターに対し直接連絡取れる形を見つけて行き個人攻撃に入るしかなくなります」という脅し文句。

さすがに、これは単なるご意見ではなく、いわゆる「脅迫」です。危害を加えようというのですから。

次に注目したいのは、「グループ」を設けて「攻撃」するという内容。一致団結して取り組む姿勢が示されています。

「攻撃」が何にあたるのかはわかりませんが、現時点で筆者のSNSには、これといって攻撃らしきものはなく、自身の私生活においても特に影響はありませんし、編集部ではご意見をうけて「Facebookの怪しい広告に釣られると~」の方の記事を更新。追記という形で上記ご意見について公開回答するという手段を取りました。

恐らく水面下でのやりとりを希望していたのでしょうが、送られてきたアドレスはどうみても捨てアドレス。編集部の意志を確実に伝えるには、記事に追記という形で公開が一番だと考えたからです。