レプリカブームの終焉

道交法改正により1995年からは教習所にて大型二輪教習が始まりました。パワーや最高速を求めるライダーは憧れていたビックバイクへとニーズが移っていくことになります。大型バイクがより身近になったことにより、250㏄にもかかわらず高出力な2ストロークエンジンを搭載した「レーサーレプリカ」の人気は減少する運命にあったようです。

走行編

キックスタート

まず、エンジン始動はキックスタートになります。エンジン始動についてはセルスタートが主流になった現代ですが、個人的に、バイクという無機質な機械をモーターでエンジンに火を入れるのではなく、動力の発生源がライダーの筋力という誰にでもできるという訳ではないキックスタートという「一手間」にロマンを感じざるを得ません。

アイドリング

乾いた甲高い音、実際に「壊れてるよ!?」と指摘されたこともある白煙・・・ツインエンジンが織りなす不等張サウンドは「これぞバイクだ」という存在感があります。暖気運転後、発進のためクラッチレバーをしっかり握りこむと、乾いたエンジン音と乾式クラッチの擦れ合う金属音が混ざりあっていきます。この状態を若者言葉でいうと「エモい!」ということではないでしょうか。

発進操作

発進直後は、そのエンジン特性によるトルクの薄さにより、気を抜いたら左右にふらつきそうになります。2ストレーサーレプリカはトルクの薄い車体が多いので、発進しても気を抜くことなく車体が地面に対して垂直を保つように乗車位置の軸をとらえ続けましょう。一般道においては他の交通があるという事と、レーサーレプリカは、車重が約150㎏とかなり軽量。自然な乗車姿勢を作れるネイキッドタイプのようにすぐに運転姿勢を作るには慣れが必要です。また乗車位置が狭く身体も動かしにくいため、転倒やふらつきによる他車との接触を回避するため、発進時の無用なふらつきはできる限り最小限にしたいです。

発進直後~安定走行

発進後は速度に応じてギアを変えていくのですが、一つのギアで加速を引っ張り過ぎると、たちまちパワーバンドに入ってしまい制限速度大幅に超えてしまいます。とはいえ、プラグがオイルにぬれてスパークしなくなる「カブる」という現象も避けたいので、長年の経験と勘で、法令に抵触しない加速を行っていきましょう。

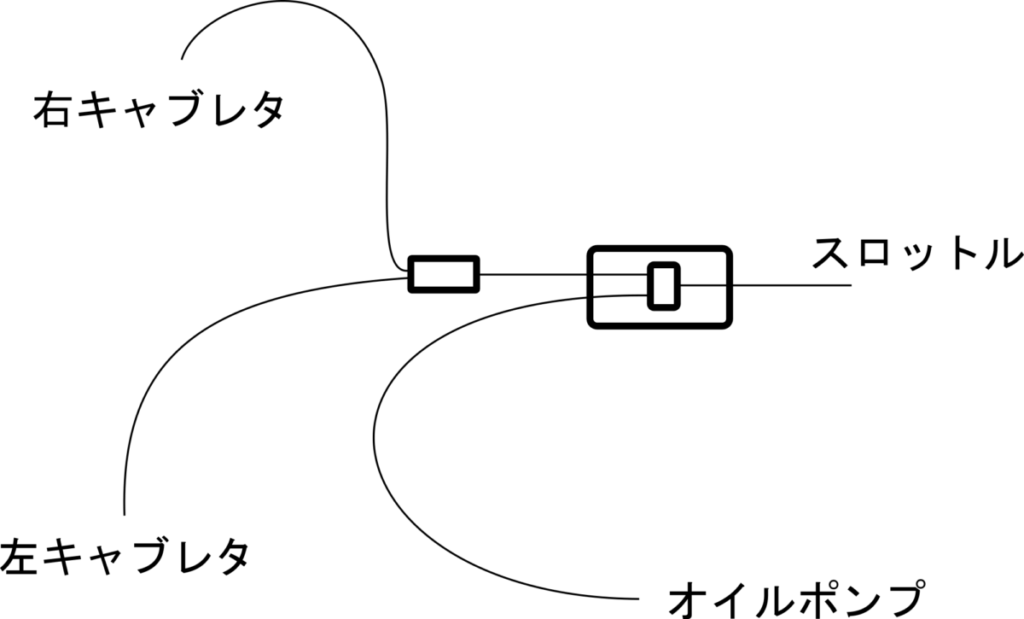

上記の図はスロットルケーブルの取り回しですが、スロットルケーブル一本で左右のキャブレタとオイルポンプのケーブルの合計3本を引っ張っているため、かなり重い印象です。