【事実】それでも『反対する人』が30%

一方、約3分の1(:30%)の人々が「適切ではない」と反対していた(NHK世論調査8月)。また、どれほど丁寧な説明を重ねても、いつまでも「説明が足りない」という政府批判は常に聞こえてくる。

例えば海洋放出実施直後の8月26・27日に行われた世論調査(毎日新聞実施)でも、海洋放出開始自体は約半数(49%)が「評価する」と答えながら、政府と東電の説明については60%の人が「不十分だ」と答え、「十分だ」と回答したのは26%に過ぎなかった。

26、27の両日に実施した全国世論調査で(略)(海洋放出が開始について)政府と東電の説明が十分かを尋ねたところ、「不十分だ」が60%で、「十分だ」(26%)を大きく上回った。

(毎日新聞8月27日より引用、太字は引用者)

一体、どのような人が放出に反対するのか。

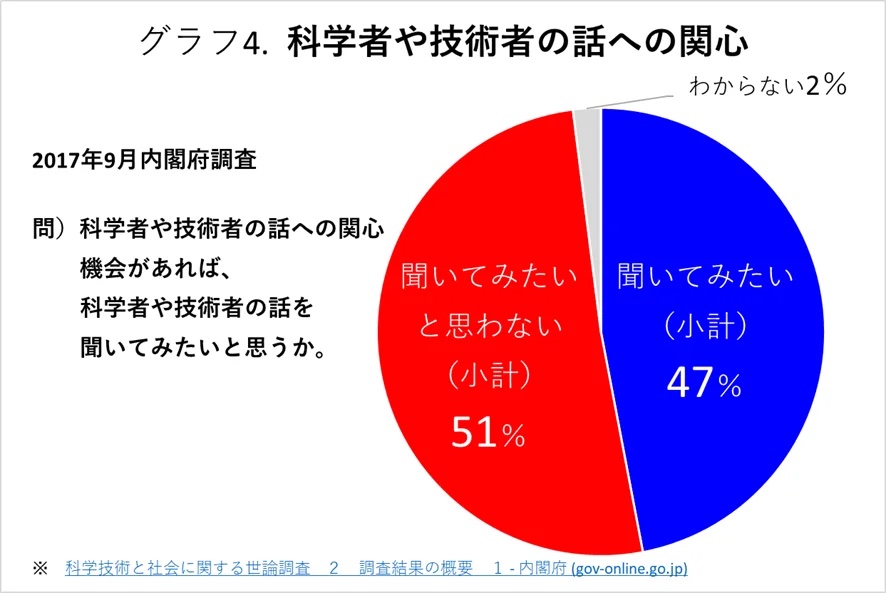

【事実】科学技術と社会に関する世論調査(内閣府2017年9月実施)内閣府も定期的に世論調査をしている。2017年9月には「科学技術と社会に関する世論調査」を実施した。「ALPS処理水」も科学的な話の範疇に入るので、関連性のある質問に注目し結果をグラフ4(円グラフは筆者作成)にまとめた。

「科学技術と社会に関する世論調査」(2017年9月)

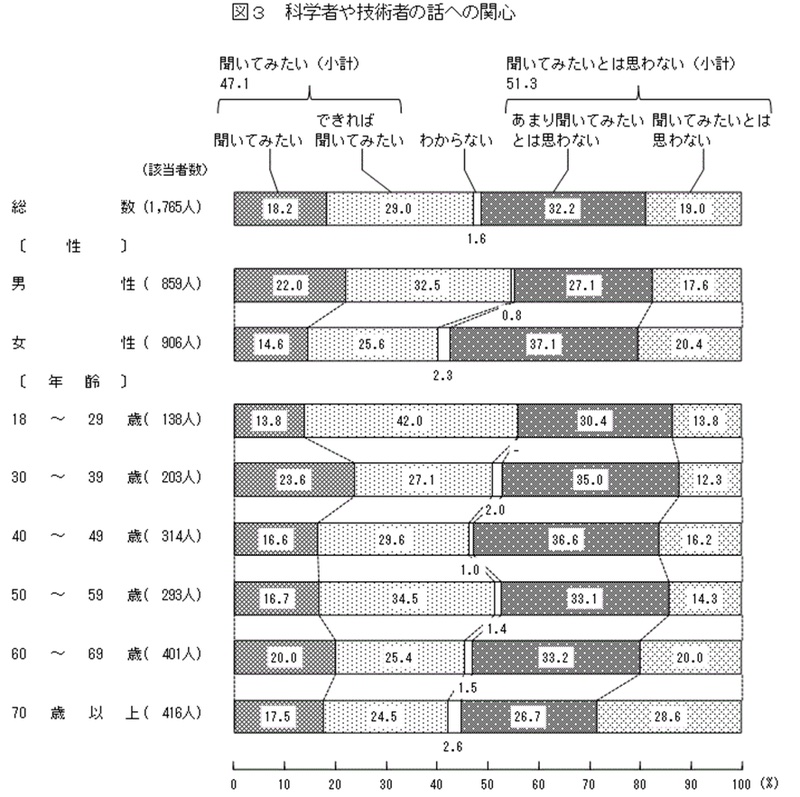

(3) 科学者や技術者の話への関心 科学者や技術者の話を聞いてみたいと思うか聞いたところ、「聞いてみたい」とする者の割合が47.1%、「聞いてみたいとは思わない」とする者の割合が51.3%となっている。

(内閣府世論調査より。見易さを優先し一部内訳を略した。太字は引用者。)

図は内閣府世論調査(2017年)より引用

過半数が「科学者や技術者の話を聞いてみたいと思わない」と回答した。これが、正確な科学的情報が伝わりにくい背景の一つである。

ではその科学や技術に関する話をもたらす(科学者や技術者ではない)媒介者(メディア)は何者なのか。

【事実】依然としてテレビが強い(2) 科学技術に関する情報の入手経路 ふだん科学技術に関する情報をどこから得ているか聞いたところ、「テレビ」を挙げた者の割合が83.2%と最も高く、以下、「新聞」(40.5%)、「インターネット」(37.2%)などの順となっている。(複数回答、上位3項目)(略) 年齢別に見ると、「テレビ」を挙げた者の割合は60歳代で、「新聞」を挙げた者の割合は60歳代、70歳以上で(略)高くなっている。

(内閣府世論調査より、太字は引用者)

6年前の調査という点に留意が必要だが、我が国では依然としてテレビの影響力が最大である。特に高齢者ほどテレビを情報源としている傾向が強いが、我が国ではその高齢者が人口構成比的にメジャーな存在なのである。つまり全体として世論形成に最も影響力を持つマスメディアはテレビであり、インターネットは2番手か3番手であり、世論形成に対する影響力には格段の差がある。

ただし最新の調査といっても6年前のものであり、程度は不明ながら現状とは乖離していると考えるべきである。

以上のファクトについては全て公開情報である。引用の際は必ず独自に確認して頂きたい。

ここからは考察となる。

【考察】政府広報にはやはりテレビの活用が鍵政府はテレビの活用も充実させることが必要である。

我が国では「国民を戦争に導いた」として政府広報への警戒心が高い。しかし現状は「羹に懲りて膾を吹く」色合いも帯びていないか。

また、今回の「ALPS処理水の海洋放出」という事例において、いくら丁寧に説明をしても『政府と東電の説明は「不十分だ」』などと言われてしまうのが実状である。

そうであるならば、最も影響力があり、国民の8割以上が科学技術の話についての情報源としているテレビにおいて一層政府広報を充実させることも検討すべきである。

ただし『説明せよ』という声について面白い話を細野議員がSNSで紹介している。

今も処理水の説明が不十分との声がある。被災地のガレキ処理の時「細野大臣説明して」というプラカードを持った女性を見つけたので、近づいて説明しようとしたら「あなたの説明は聞きたくない」と言われたことがある。処理水の科学的な説明は続けなければならないが、海洋放出は粛々とやるべき。

— 細野豪志 (@hosono_54) August 22, 2023

以下、テレビ活用に関する提案となる。

【提案①】NHKに政府広報の時間枠を設置例えば国会議員の選挙の際、NHKは候補者の主張を放送する。それと同様に政府から重要な伝達事項がある場合、必ず「政府広報の時間枠を確保する制度」を作ってはどうか。

NHKは、例えば「振り込め詐欺」への注意喚起を行う。それは理解できる。しかし受信料を払うよう促すアナウンスさえニュース番組の中に恒常的に差し込んでいる。受信料を払っている国民に対してこれはやり過ぎだ。フリーダイヤルに営業電話をかけることと変わらない。

そのような放送時間の使い方をするならば、「説明が足りない」と国民からお叱りを受け続けている政府に広報の時間を用意してもいいのではないか。

【提案②】政府広報を分析評価する機関と時間枠も作る一方で政府広報は常に行き過ぎる可能性が付き纏う。いわゆる(1942年6月以降の)「大本営発表」である。

政府広報には、不利な状況に陥ると簡単に「事実の捏造」や「都合の良い情報だけを配信」という情報操作の可能性を排除できない。権力者であれば誰でもその可能性を持っている。

そこで、政府広報の時間を確保する上で、「政府広報を分析評価する機関の設置」と「評価番組の時間枠確保」も前提条件とする。実質的に機能しないBPOのような仕組みではなく、裁判制度に近い仕組みを導入すべきである。

【提案③】NHKが拒絶する場合、政府広報放送局(地上波)を作る提案①はNHKという強大な組織を相手にする話なので、実現したとしても数十年後となる可能性も大きい。

そこで新たな「政府専用の地上波放送局」を設置してはどうか。いわゆる「プランB」である。もちろん、この提案③の場合も②の分析評価機関の仕組みは前提条件である。

【提案④】内閣府・外務省で報道官制度官房長官が高頻度に政府見解を配信する体制は、情報の応酬が激化した現代において、量的劣勢に陥っていないか。

この官房長官による記者会見に加えて、米国や中国のような報道官を内閣あるいは外務省他に設置し、官房長官と役割分担しながら政府見解を配信する量を増やすことを検討して頂きたい。

同時にそれをマスメディアのフィルターを通さず配信できる体制も合わせて確保したい。

【まとめ】「準戦時下の情報戦」を戦う体制が必要だ話は飛ぶが中国がALPS処理水に関して横車を押すのにはいくつかの背景が考えられるが、その候補から2つほど掲げる。一つは半導体を中心とした「中国切り離し」へのカウンターである。もう一つは「話語権」(ディスコースパワー)の争いである。

広い視野で考えた場合、仮に中朝露が連携して日米韓と争う場面があると、米国と雖も「欧亜(露中)二正面作戦」は戦えない可能性がある。このときマスメディアというアキレス腱を持ち、強い社会的拘束力のために指導力の弱い日本は、日米韓陣営のなかで最も脆弱な可能性がある。現実的には対米戦で敗戦した際に組織も文化も残ったマスメディアこそ、国民の目を覆い、耳を塞ぐ役割を果たす危険性を孕む。

対露経済制裁に参加した瞬間から、日本は“準戦時下”にあると筆者は考えている。そして日本は、現状変更国と対峙する最も危険なエリアの中心に存在しているとも思う。

「戦争抑止に最善を尽くす」ことには誰からも異論はないだろうが、それが破れた場合を想定して備える(コンティンジェンシープラン)こともまた、抑止同様に重要だろう。

このままではマスメディアによる誤導が心配である。仮に“準戦時下”にあると認めるならば、少なくとも日本の政府広報の有り方は今のままでいいとは思えない。SNSの発展は一つの希望だが、既存マスメディアに関しても、戦後体制を革新すべき時だろう。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?