概算要求基準を公表する理由は、予算の膨張を防ぐためです。

仮に、各省庁が提案してもよい予算の額についてなんら制限がないとしましょう。

その場合、各省庁は自らが責任を負っている政策分野を進めるために、あれもこれもと予算要求することになります。それだけでは部分最適を追求した予算になっていまします。

予算の本質を国民の行動変容のためのインセンティブと考えれば、先ほどの省エネ設備の導入予算も、極論9割国が負担することもあり得るわけです。

何も制限がなければこのように無尽蔵に予算が膨らむことになりますが、果たしてその予算は正しいのでしょうか。自己負担が1割ならば、あまりその設備が必要ないような経営者も購入するかもしれません。そうなると予算は無駄に使われることになります。また、国の負担が多ければ多いほど、その政策につける予算額は膨らむので、結果として、他の予算が実現できなくなってしまいます。なんでもかんでも予算を付けるのはよくないのです

その点、財務省は国のお財布を預かり、国が破綻しないように安定して財政運営する役割を担っているので、全体最適を追求します。他の省庁からいわれたとおりに予算を配分するわけにはいきませんし、際限なく要求された場合に大幅に減額する査定をするのも一苦労です。

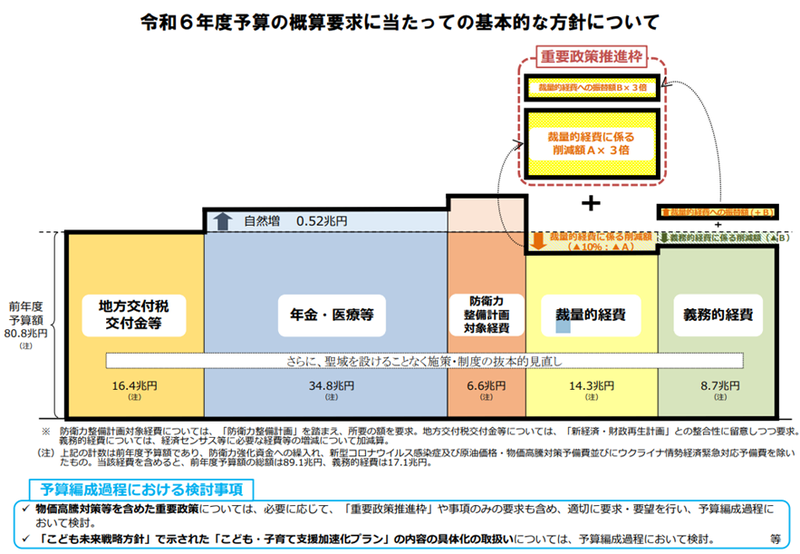

そのため、概算要求基準において一定の基準(予算の枠)を示し、各省庁が予算の要求をする段階で、予算の総額が一定の範囲に収まるように、そして政府として推進したい重要政策推進枠については、知恵を絞った新しい予算を提案してくるように工夫しているのです。

それでは、今年の予算要求のポイントや概算要求資料の読み方のコツなどを、しっかり解説していきますのでご覧ください。

この続きをみるにはこちらのnoteから。

(執筆:西川貴清、監修:千正康裕)

■

編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2023年8月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?