図3が就業形態別の現金給与総額の推移です。

一般労働者とパートタイム労働者で大きな差があるのが良くわかります。

一般労働者は1997年から横ばい傾向です。事業所規模による差が大きいのも良くわかりますね。

パートタイム労働者は100~150万円程度の範囲で、事業所規模による差もそこまで大きくないようです。

ほぼ横ばいで推移していますが、やや増加傾向のようにも見えます。

4. 日本のパートタイム労働の特徴今回は、毎月勤労統計調査から、事業所規模、就業形態別の労働者数や現金給与総額をご紹介しました。

相対的に賃金水準の低いパートタイム労働者が大幅に増え、その分図1に示すような全体としての平均給与の低下が進んでいると見られます。一般労働者は人数も平均給与も横ばい傾向という事もわかりました。

平均給与の減少は、パートタイム労働者が増えたことによる影響が大きいようです。

パートタイム労働者は、女性や高齢の労働者に多いわけですが、以前ご紹介した通り男性の現役世代でも増えています。(参考記事: 男性のパートタイム雇用率)

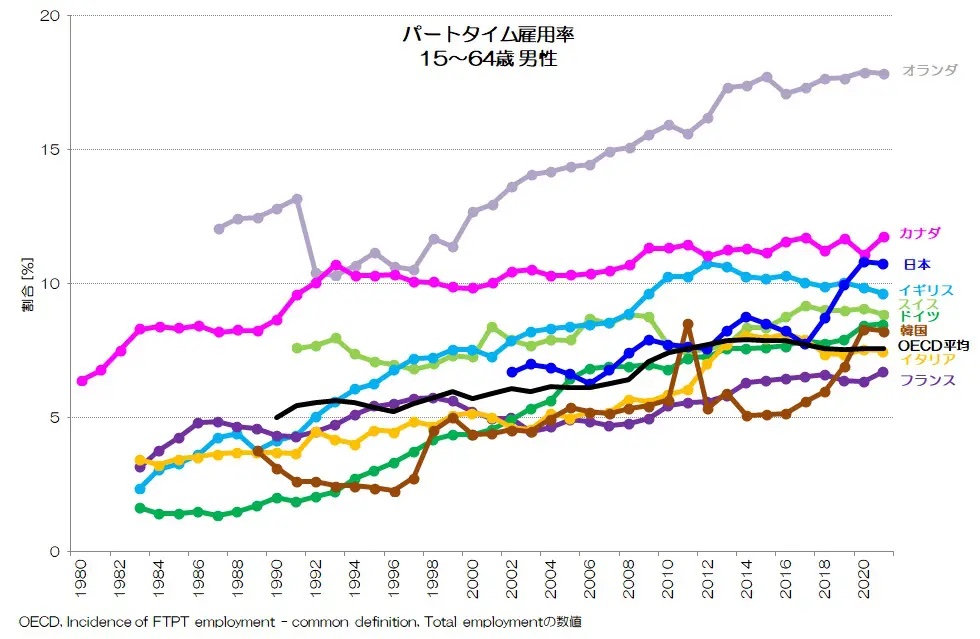

図4 パートタイム雇用率 15~64歳 男性OECD統計データより

パートタイム労働者は日本の場合、フルタイム労働者と比較して給与水準が低い特徴があります。これは月給や年収で低いというだけではなく、時給で見ても格差が大きいようです。

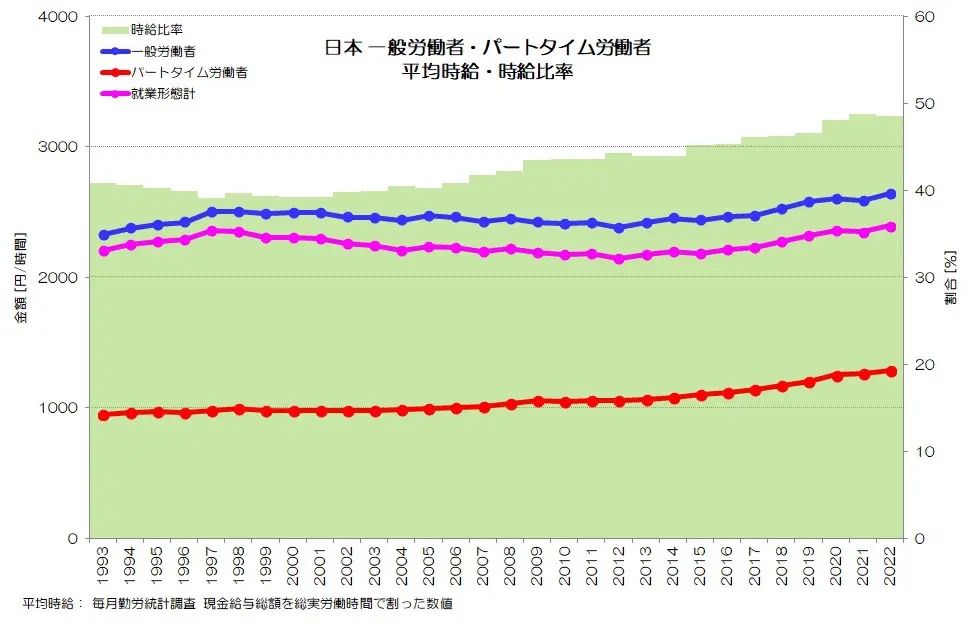

図5 日本 一般労働者・パートタイム労働者 平均時給・時給比率毎月勤労統計調査より

図5は一般労働者、パートタイム労働者、就業形態計での平均時給を表したグラフです。

一般労働者は1997年ころから横ばい、パートタイム労働者はやや上昇傾向が続いています。

一般労働者とパートタイム労働者で、時給で見ても大きな格差があるのがわかりますね。徐々に縮まってきてはいますが、最新の2022年で見ても48%と半分にも満たない水準です。

就業形態計の平均時給で見ると、一度減少し、2013年ころから上昇傾向となります。

パートタイム労働者の時給が極端に低く、この層の労働者数が大きく増えた事による影響が強い事が窺えます。

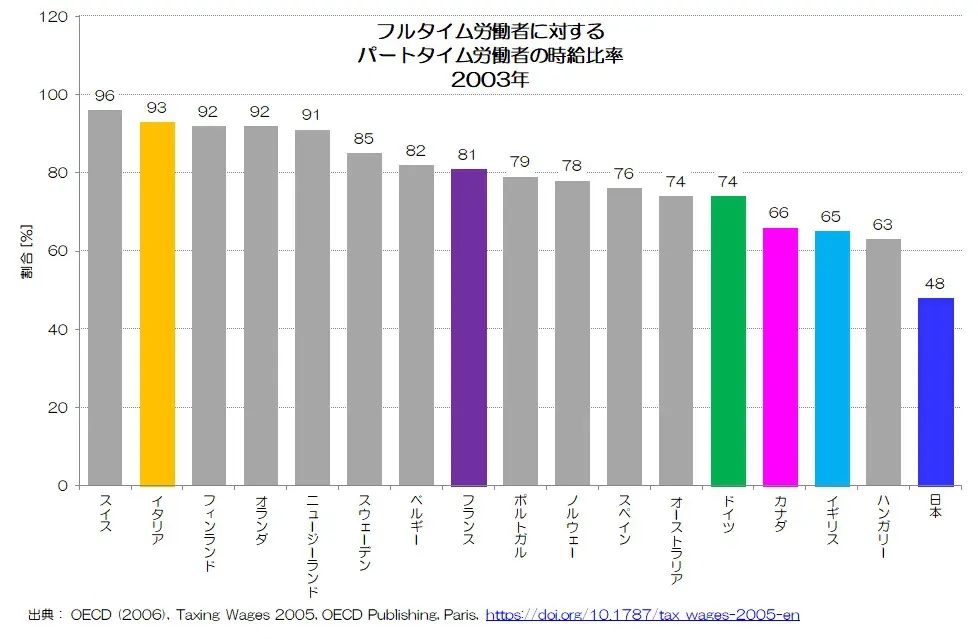

図6 フルタイム労働者に対するパートタイム労働者の時給比率 2003年OECD Taxing Wages 2005より

図6は少し古いですが、OECDで公開されているフルタイム労働者に対するパートタイム労働者の時給比率です。

パートタイム雇用率の高いスイスやオランダが、フルタイム労働者と遜色のない水準ですし、他国も60%以上ですが日本だけが48%と極端に低い水準となります。

日本では一般労働者の平均給与も人数も増えず、相対的に低い賃金のパートタイム労働者の人数ばかり増えている事になります。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年8月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?