hamzaturkkol/iStock

前回は女性のパートタイム雇用率について各国比較をしてみました。

日本は近年急激に上昇し、主要先進国ではイギリスなどを抜いて最も高い水準に達しています。

今回は日本の国内統計データから、パートタイム労働者の割合などについて確認してみましょう。 今回参照するのは毎月勤労統計調査です。

毎月勤労統計調査では、毎月の産業別、事業所規模別、就業形態別の給与や労働者数が公表されています。

今回は、企業規模別の給与総額や労働者数について眺めてみましょう。

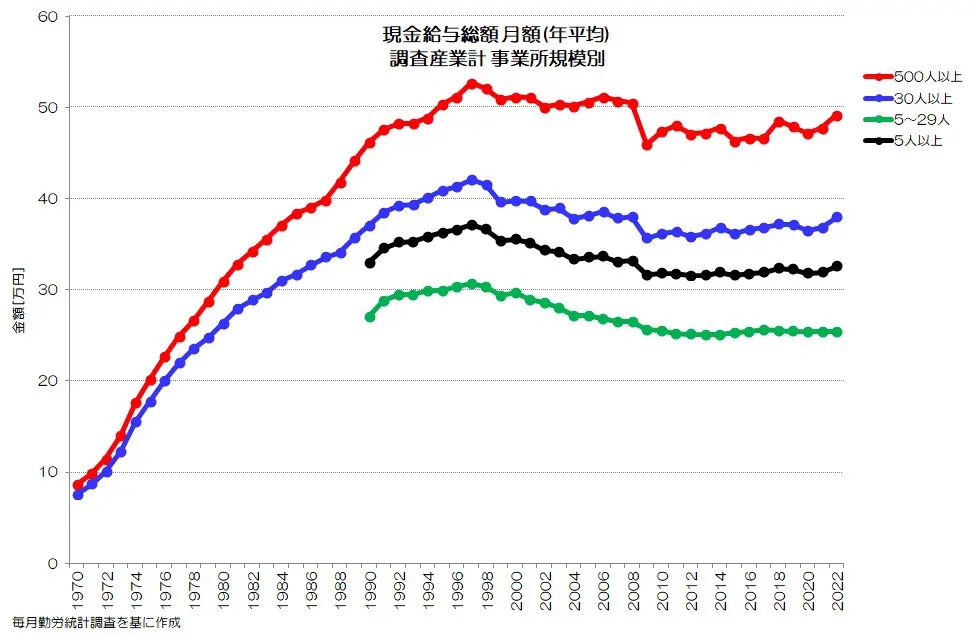

図1 現金給与総額 月額 調査産業計 事業所規模別毎月勤労統計調査を基に作成

図1が事業所規模別の現金給与総額の推移です。

毎月勤労統計調査では、現金給与総額は、次のように定義されています。

現金給与総額 = きまって支給する給与 + 特別に支払われた給与

きまって支給する給与(定期給与): 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。 所定内給与と所定外給与の合計値。

特別に支払われた給与(特別給与): 労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められる給与で以下に該当するもの。 ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金 ② 支給事由の発生が不定期なもの ③ 3か月を超える期間で算定される手当等 ④ ベースアップの差額追給分

今回は、現金給与総額の月額という事ですので、ボーナスなども含む年平均の給与総額という事になりますね。

図1を見てみると、これまで見てきたような平均給与(民間給与実態統計調査、法人企業統計調査、OECD統計データ)などと類似の推移となっています。

やはり1997年がピークとなっていて、その後減少傾向が続き、近年横ばいです。

他の調査では2010年以降でやや上向き傾向なのですが、この調査結果ではほぼ横ばいのようです。

近年では、1997年の水準に対して1~2割ほど減少した水準となっています。

2. 労働者数の変化次に、毎月勤労統計調査で集計される労働者数の推移を見てみましょう。

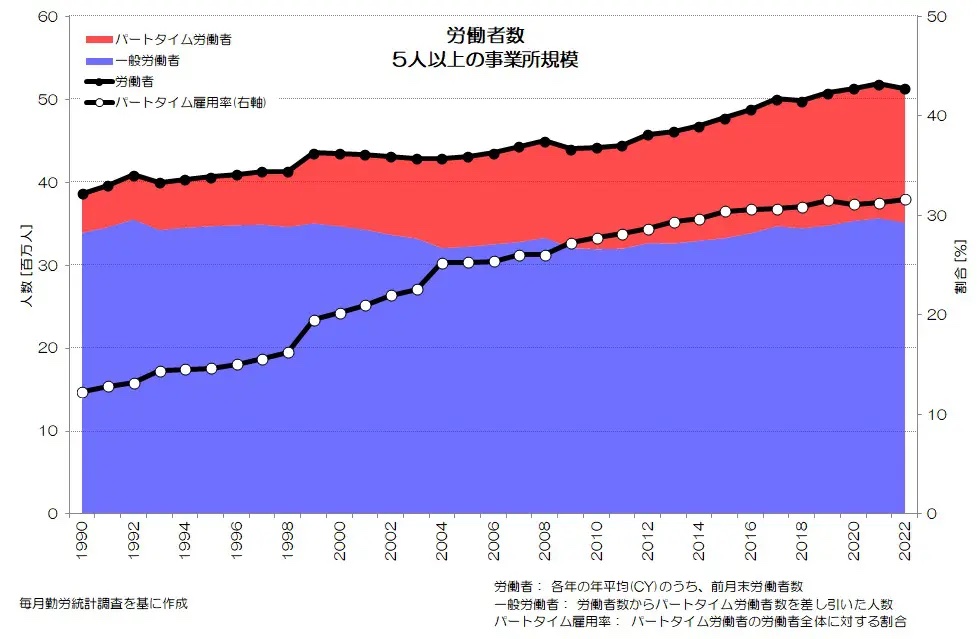

図2 労働者数 5人以上の事業所規模毎月勤労統計調査を基に作成

図2は最も集計範囲の広い5人以上の事業所規模における、労働者数の推移です。

一般労働者の人数は、労働者数(前期末)からパートタイム労働者数を差し引いた人数としています。

一般労働者数(青)はほぼ横ばいですが、パートタイム労働者数(赤)は増加傾向を強め、労働者全体としては増加傾向が続いているようです。

一般労働者数は、2000年ころからやや減少傾向だったのが、2010年ころから若干プラスに転じているようにも見えます。

パートタイム雇用率は1990年には13%程度でしたが、近年では30%を超える水準となっています。パートタイム雇用率は労働者全体に占めるパートタイム労働者の割合です。

それぞれの労働者の定義は下記のとおりです。

常用労働者: 下記のいずれかに該当する労働者。 ① 期間を定めずに雇われている者 ② 1か月以上の期間を定めて雇われている者

一般労働者: 常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の労働者

パートタイム労働者: 常用労働者のうち、下記のいずれかに該当する労働者 ① 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者 ② 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者

毎月勤労統計調査によるパートタイム労働者の定義は、OECDの定義とやや異なるようですのでご注意ください。

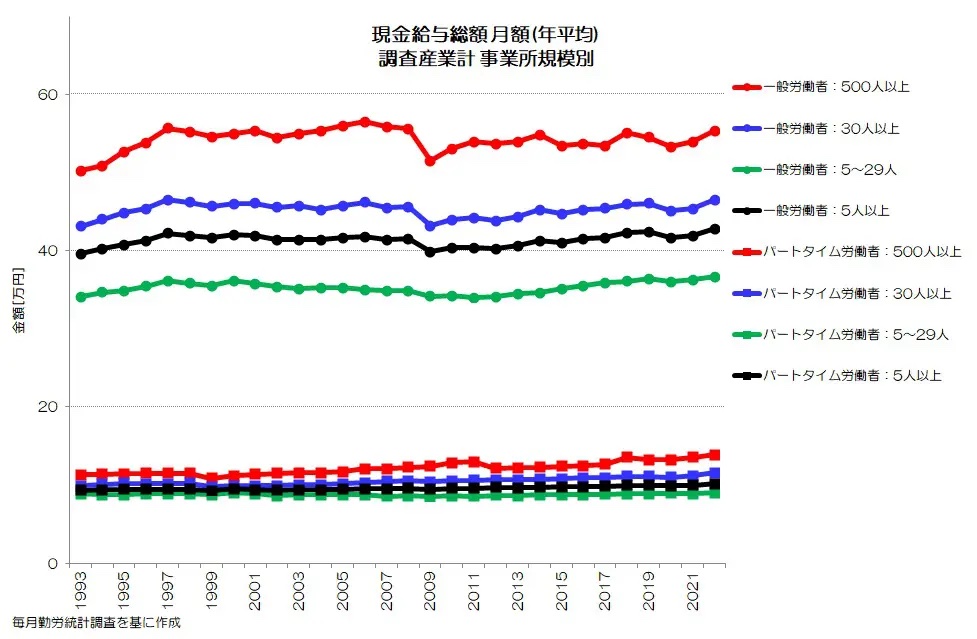

3. 就業形態別の給与水準最後に就業形態別での給与水準の推移を見てみましょう。

図3 現金給与総額 月額 調査産業計 事業所規模別毎月勤労統計調査を基に作成