きのうはホリエモンや中田敦彦さんなどと一緒に、いま話題の楽天について話した。8月10日に発表された今年上半期の最終損益は1400億円の赤字だったが、その最大の原因は半期で1850億円にのぼる楽天モバイルの赤字である。

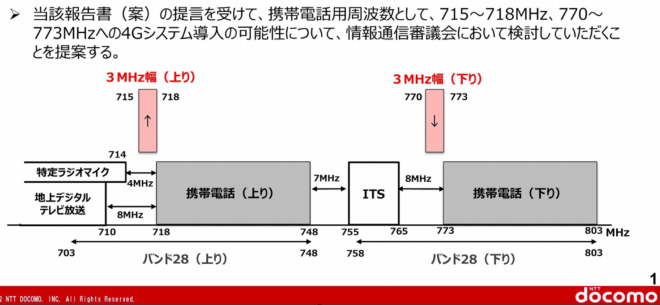

楽天の使える「プラチナバンド」はわずか3MHzこれについて楽天モバイルは「今年の秋にもつながりやすいプラチナバンドが使えるようになる」と発表したが、これはミスリーディングだ。総務省が割り当てる予定の帯域は、次の図のようにNTTドコモとITSの間の3MHzだけで、ほとんど使い物にならない。

総務省の資料(ドコモ提出)

つながりやすいことは確かだが、多くのユーザーが同時につなぐとデータ転送が極端に遅くなり、動画は切れてしまう。それよりはるかに大きな帯域があいているのは、この図の左端の地上デジタルテレビ放送の占有しているプラチナバンド(470~710MHz)である。

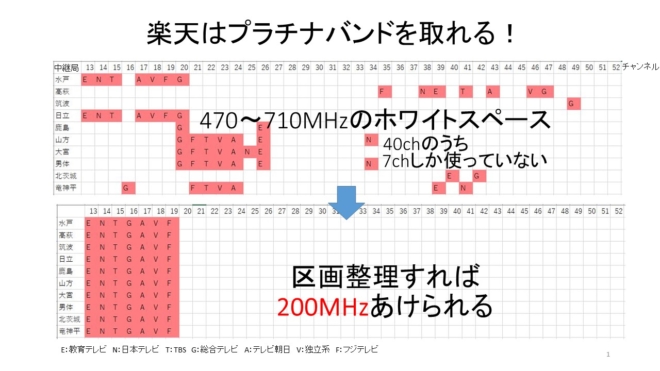

「ホワイトスペース」は今すぐあけられる次の図(茨城県の例)はきのうの番組でも使ったものだが、この帯域では約200MHzもホワイトスペースがあいている。免許としてはテレビ局に240MHz(テレビ40チャンネル)割り当てられているが、そのうちテレビ局は7~8チャンネルしか使っていない。

規制改革推進会議の資料

アナログの電波は同じ周波数を使うと干渉が起こるので、隣り合う中継局で同じ帯域を使わないようにに割り当てていたが、デジタル(OFDM)では干渉が起こらない。だからSFNという技術を使えば、同じ電波(たとえば教育テレビなら13チャンネル)で全県に放送できる(いま茨城県では東京スカイツリーと同じ周波数で全県に放送している)。

今のままでも周波数を動的に割り当てれば携帯端末に使えるが、テレビ局がいやがるので、電波を区画整理して13~19チャンネルに集めれば、20~52チャンネル(198MHz)は完全にあけられる。同じように関東1都6県なら、区画整理で8チャンネルにまとめられるので、192MHzあけられる。

区画整理の作業は簡単である。中継局の周波数は、親局のスイッチで切り替えられる。視聴者のリモコンの設定は、テレビを買ったときやるチャンネルスキャンをやり直すだけだ。

テレビ局は、今まで通り放送できる。厳密にいうとSFNを使うには中継局の距離を38km以内にする必要があるが、ほとんどの局はSFNを前提に置局されている。局間距離が長い場合は光ファイバーでつなぐ必要があるが、そのコストは2兆円近い電波の価値に比べればわずかなもので、落札した業者に負担させればいい。