石破茂です。

昨9日は、昭和20年、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄して我が国に宣戦を布告して満州国に侵攻した日です。多くの民間人を含む日本人が死傷し、約57万5千人が抑留され、5万8千人が死亡したとされています。

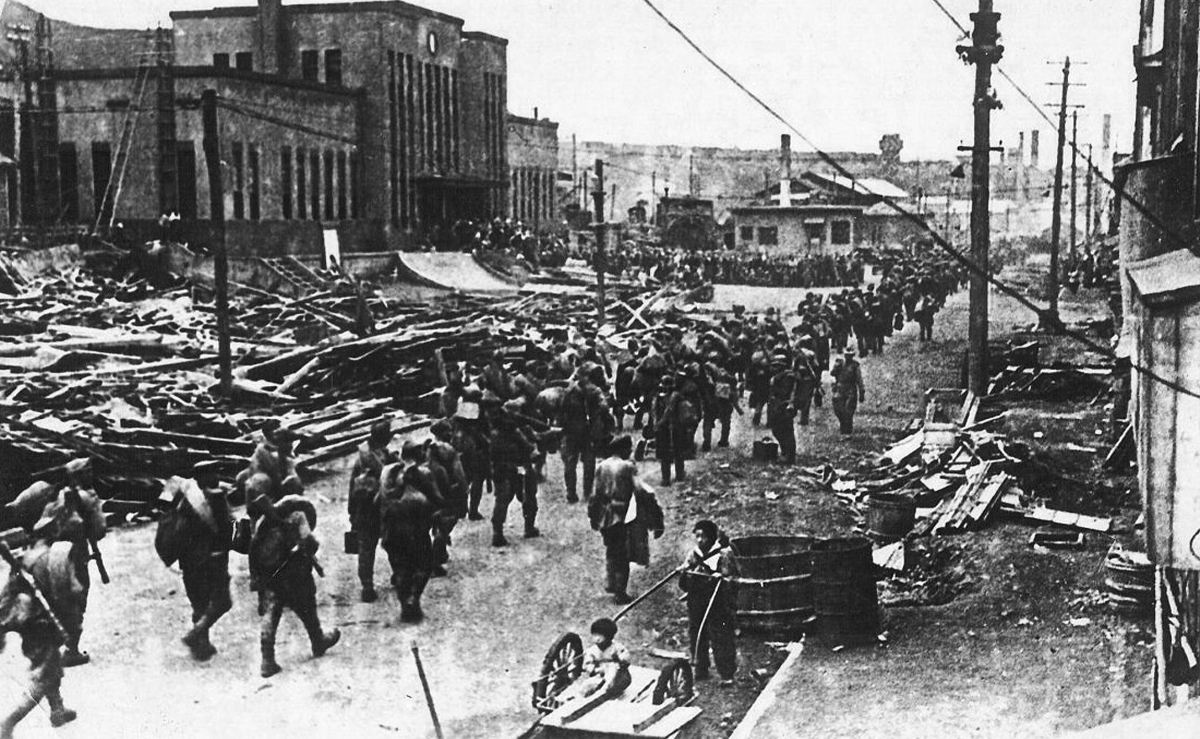

樺太の真岡町(ホルムスク)に進駐するソ連軍、避難する日本人居留民Wikipediaより

昨日朝からの報道をすべて見たり聞いたりしたわけでは勿論ありませんが、長崎原爆の日はどのメディアも報道していたのに対し、この日はソ連が日本に攻め込んだ日であることを報道したメディアはなかったのではないでしょうか。反ロ感情を徒に煽るつもりはありませんが、ウクライナの情勢を踏まえて今後の日ロ関係を論ずる際に、近現代史を深く学ぶことの必要性を改めて痛感させられます。

なお、満州国とは何であったのかを学ぶにあたり、満州からの引揚者であった故・なかにし礼氏の「赤い月」「夜の歌」などの一連の著作はとても有益なものと思います。「われ先に逃げたのはふんぞり返っていた軍人たちだった」「国家は国民を捨て、裏切ることがある」との言葉は、実際にこの過酷で悲惨な体験をした人でなければ語れないものであり、今を生きる我々は粛然とこれに耳を傾けなくてはなりません。

「日本国憲法は最高の芸術作品であり、絶対に変えてはならない」とされた同氏の主張は私とは相容れないものでしたが、その考えが観念論や政治的ポーズではないだけに、一度お話を伺ってみたかったことでした。最晩年、ある雑誌を通じて対談のお申し出を頂いていたのですが、体調を崩されて実現が叶わなかったことが残念でなりません。

朝鮮・平壌からの引揚者である五木寛之氏も同様の体験をされたのですが、それを描かれた小説は無かったように思います(わずかに1968年の「恋歌」に描かれていたかと記憶します)。「わが引揚港からニライカナイへ」(筑摩書房・2014年)というエッセイは引き揚げが主題のひとつのようなので、夏休みに是非読んでみたいと思っております。

この夏は少しだけお休みが取れそうですが、このような機会でなければ読めない本をせめて数冊だけでも読みたいものだと思っております。遠大な計画を立ててもいつも計画倒れで、高校生の頃に読んだ柏原兵三の短編「短い夏」(1971年・文春文庫)の末尾の「計画したことの何分の一もこなせないまま、僕は秋の中にいた」という一節を思い出すのもいつものことですが。

この夏、自民党議員の行動が様々に報道されております。党や国会の委員会の海外視察や研修には、私も当選期数の若い頃によく参加したものですが、編成される団によって随分と内容が異なっていたように記憶しています。