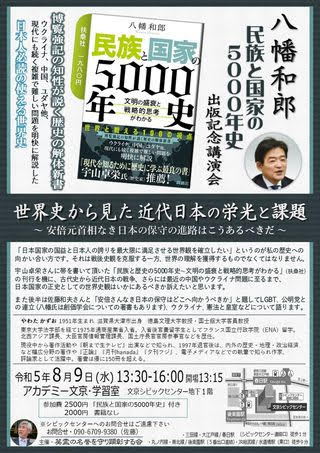

「民族と国家の5000年史~文明の盛衰と戦略的思考がわかる」(扶桑社)という本を今年出して、それをテーマにして講演会を水曜日にやろうと思う(画像参照)。本の方は、世界史を語ってそのなかで日本にできるだけ触れていっているのだが、今度は、日本史に世界はどう影響を与えたかという逆の見方を整理して話をしてみようと思って、頭の整理をしている。本記事は、その仕掛の試論である。

現在の人類の祖先は五万年前くらい前にアフリカを出て世界に散らばり、三万年くらい前には東アジアにもやってきたようだ。

世界は、一万年余り前から新石器時代に入って初歩的な農耕・牧畜が始まったが、日本では縄文土器に優れたものがつくられたことが特色なので、縄文時代という。

しかし、5500年くらい前から、メソポタミアで都市国家の発生・階級関係の形成・金属器の使用・文字の使用など文明が始まった(農業・文字・記録・法律)。

この地域では、それ以来、共通言語はシュメール語、アッカド語(BC18Cにハンムラビ法典)、アラム語(イエスが話していた言語)、アラビア語と変遷してきた(民族が入れ替わったのではない)。

エジプトは少し遅れたが、ナイル川渓谷という地形から統一国家の成立が早かった。ラミッド(BC2530)、ツタンカーメン(BC1346)。

インドや中国でもインダス文明や黄河文明が勃興したが、インドではBC1500年にアーリア人が侵入。中国ではBC1240年に周が成立した。

そして、やがてアッシリアなどを皮切りに異民族を高度な支配下に置いた帝国の時代になって、そのうち、ペルシャ帝国は、BC525年にバビロンを攻略(ユダヤ人のバビロン捕囚のおわり)、BC5世紀はギリシャと争ったが(ペルシャ戦役とアテネの全盛)、BC330年はアレクサンドロス王に滅ぼされた。この間に、ギリシャでは文学・哲学・科学が盛んだった。しばしば、人間が人間らしいと現代人が思う存在になったことは、ギリシャ人の発明だといわれる。

アレクサンドロス大王の帝国では、ギリシャ文明とメソポタミアやエジプトの文明が融合しヘレニズム時代になった。このころ西地中海では、ローマとカルタゴが争い、BC218年のハンニバルのイタリア侵入などがあったが、BC146年にはカルタゴはローマに滅ぼされた。

ローマは共和制だったが、カエサルによって皇帝独裁への道が開かれ(BC44年に暗殺)、アウグストゥスによってプトレマイオス朝が滅亡させられ、東地中海もローマの海になった。この少し後の時代にイエス・キリストが活躍した。

アレクサンドロスの遠征の余波はアジアにも伝わり、BC268年にはインドのマウリア朝でアショーカ王即位し、そのもとで、人類愛を唱える仏教が国教化され、周辺国へ広まった。

中国では、文字が発達して、儒教など諸思想が生まれ、BC221年には始皇帝による統一国家が成立し、制度の統一が行われた。BC141年には漢の武帝が即位し、BC108年には朝鮮半島に楽浪郡を置いて帝国領内に組み込んだ。また、西域に遠征軍を送り、シルクロードが開かれることになった。このローマと秦・漢帝国は土木工事に優れ、また、強力で遠隔地に送ることができる軍団を抱えていた。

こうした世界帝国では他民族を融合されねばならず、それに向いた普遍的でワンセットの文明装置を提供する三大宗教(アレクサンドロスの遠征の余波でマウリア朝が生まれ仏教を国教化し中国へ。ギリシャ化したユダヤ教がキリスト教。アラブ化したキリスト教がイスラム教)が生まれた。

日本に稲作農民が大量に入ってきたのは春秋戦国時代から秦漢帝国で、米の原産地である江南地方から華南などへの開発が進んだのと同じ時期で弥生時代と呼ばれる。

そして、南北朝の南朝の文化が仏教とともに入ってきたのが飛鳥時代。文字が読めるようになって律令制が確立し、遣唐使は、唐の持つ国際性の恩恵を受けて大きな成果を上げた。