日銀がやっとYCC(長短金利操作)の実質的解除に踏み切った。植田総裁の会見ではいろいろややこしい留保条件をつけているが、上限が1%というのは現状では青天井に等しく、2016年から続けてきたYCCという筋の悪い政策を7年ぶりにやめるわけだ。

YCCでインフレ目標は実現できなかったもともとYCCは日銀当座預金の付利をマイナス0.1%にしたとき、長期金利が下がりすぎることを防ぐ一時しのぎの措置だったが、その後は逆に0.25%以上の金利上昇を防ぐ金融抑圧になった。世界的にも金融調節は短期金利でやるもので、長期金利を統制している中央銀行は他にない。

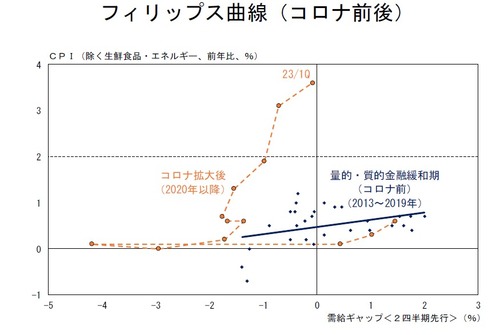

その理由は2%のインフレ目標が実現できなかったからだが、長期金利とインフレ率には相関がない。植田総裁みずから認めたように、インフレ率は(コロナ以前の2019年までは)0~1%で寝てしまっている。

これはインフレにならない自然利子率が、マイナスになっているからだ。自然利子率は潜在成長率などで決まる実物変数なので、金利を下げても変わらないのだ。

物価には無力だが為替にききすぎる金融政策YCCはインフレには影響しないが、為替には強く影響する。インフレ率は日銀と無関係な資源制約で上がっているため、

実質金利=名目金利-予想インフレ率(*)

なので実質金利が上がり、これがドル円レートを動かすのだ。今の予想インフレ率は約1%だから、実質金利はマイナス0.5%だが、これが2%になると実質金利はマイナス1.5%でアメリカより大幅に低くなり、円安を加速してしまう。植田総裁はきょうの記者会見で

YCCは(物価の)上振れリスクが顕在化してから対応するとなかなか大変で、副作用を大きくしてしまう。昨年12月や今年1月に起こったこと、あるいはそれ以上のことが起こるリスクがある。

と黒田総裁が上限金利にこだわったオペレーションを暗に批判した。マーケットがYCCの上限金利以上の金利を想定しているとき、日銀が上限金利にこだわると、投機筋の空売りを浴び、数兆円の国債購入を迫られたからだ。