- 為替レート換算値

続いて、この名目と実質について為替レート換算した数値を見てみましょう。

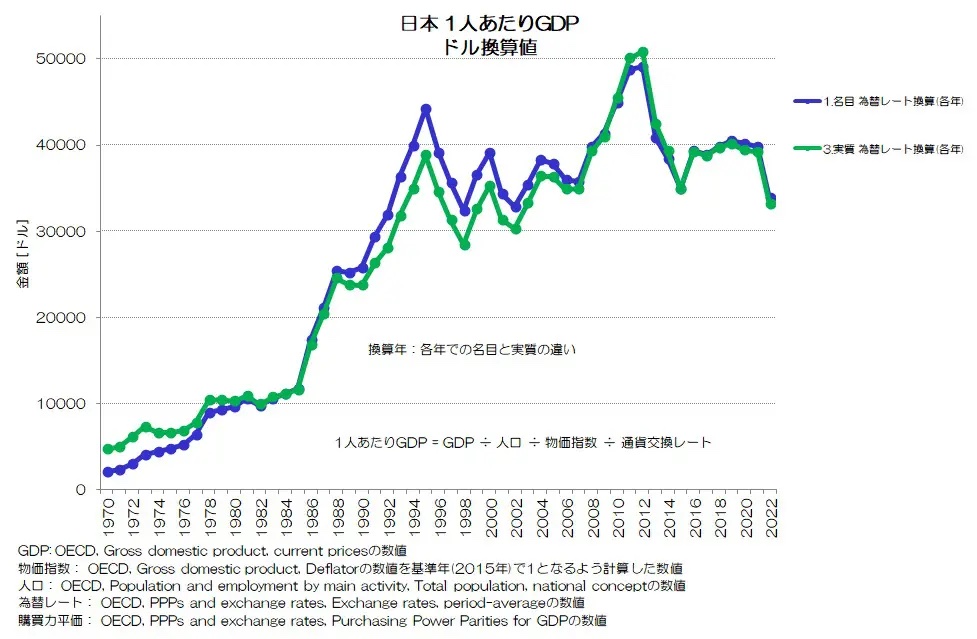

図2 日本 1人あたりGDP 為替レート換算換算年:各年での名目と実質の違い

図2が、① 名目 為替レート換算(各年)と、③ 実質 為替レート換算(各年)の比較です。

実は交換レートを各年とした場合は、名目と実質はそれほど大きく変わりません。為替レートの影響を受けてアップダウンするのは同じです。

1980年代後半~2008年ころまで実質値の方がやや下回る形になっていて、これは図1の状態と符合しますね。

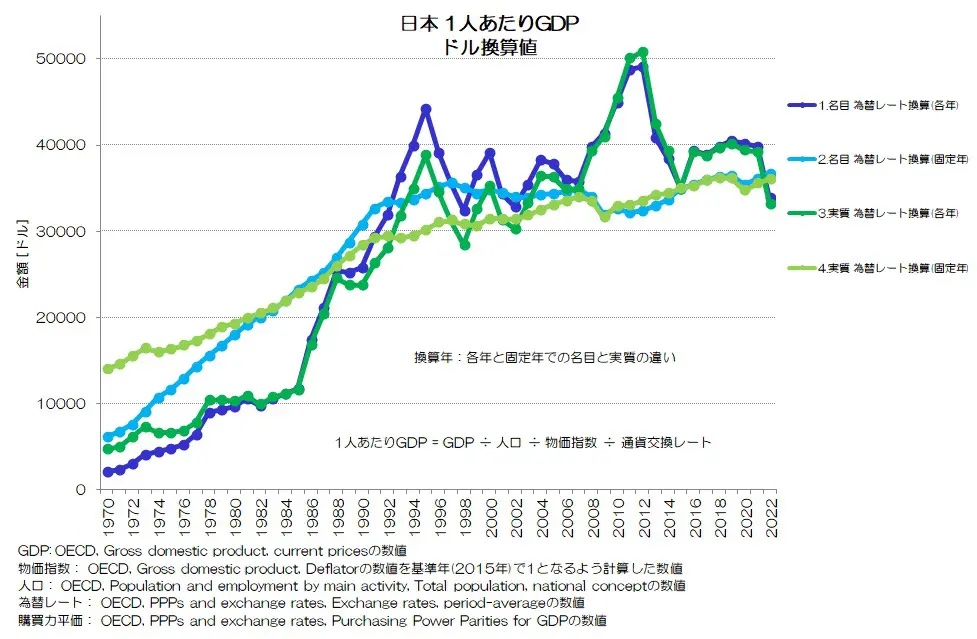

図3 日本 1人あたりGDP 為替レート換算換算年:各年と固定年での名目と実質の違い

図3が更に換算年を固定年(2015年)とした場合のグラフ(②と④)を追加したものです。

名目を固定年で表したのが② 名目 為替レート換算(固定年)、実質を表したのが④ 実質 為替レート換算(固定年)です。

換算年を固定とすると、為替レート変動の影響を受けませんので非常に滑らかな推移になります。また、このグラフの形は図1と相似形になりますね。

円ベースの数値を単純に定数で割っただけになるためです。

ドル換算値(為替レート固定年) = 名目(円) ÷ 為替レート(固定年)

OECDで公表されている実質(Constant prices, constant exchange rates)とは、この換算年を固定した④の数値になります。

つまり、日本の場合、実質化による影響よりも、為替レートを固定した影響の方が強い事がわかります。

それでは為替レートを固定するという事はどういう事でしょうか?

各国とも為替レートは毎年変動していますし、長期的には購買力平価に近づいていくと言われています。

その購買力平価は、対ドルの場合はアメリカの物価変化率と自国の物価変化率の比で計算されるものです(相対的購買力平価)。

購買力平価 = 基準年の購買力平価 x 自国の物価変化率 ÷ アメリカの物価変化率

アメリカに対してキャッチアップしていく経済の場合(アメリカよりも物価成長率が高い)は、為替レートが自国通貨安に変化していく事になりますし、アメリカよりも経済水準の高い国の場合はその逆になりますね。

ある年で為替レートを固定してしまうと、その経済力差を基準年で固定して評価する、という意味合いになります。

時系列で評価したいのに、換算の年度を固定してしまっては、過去の数値にどのような意味があるのか、正直わからなくなりますね。

固定年での換算値は、過去に遡っての実質の比較をするにはあまり適していないように思います。

- 購買力平価換算値

つづいて、購買力平価で換算した場合について考えてみましょう。

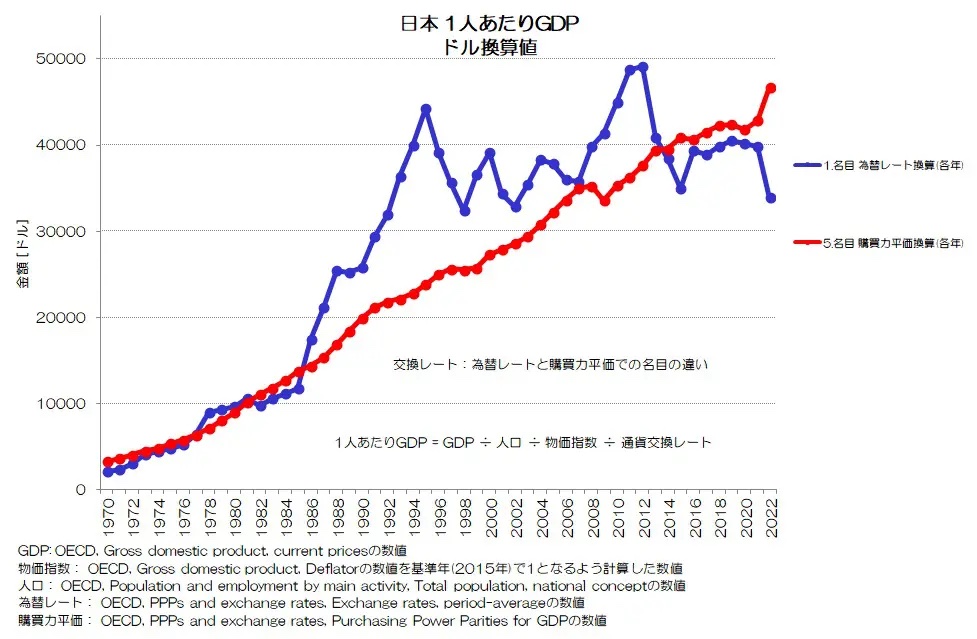

図4 日本 1人あたりGDP 交換レート:為替レートと購買力平価での名目の違い

図4が、1人あたりGDPの名目について、為替レート換算(各年)と購買力平価換算(各年)での比較です。

購買力平価で換算すると非常に滑らかな右肩上がりの推移となります。

一方で、1990年代の日本の非常に高かった水準も均されます。

1990年代は日本の物価水準(相対物価)が極端に高かった時期です。

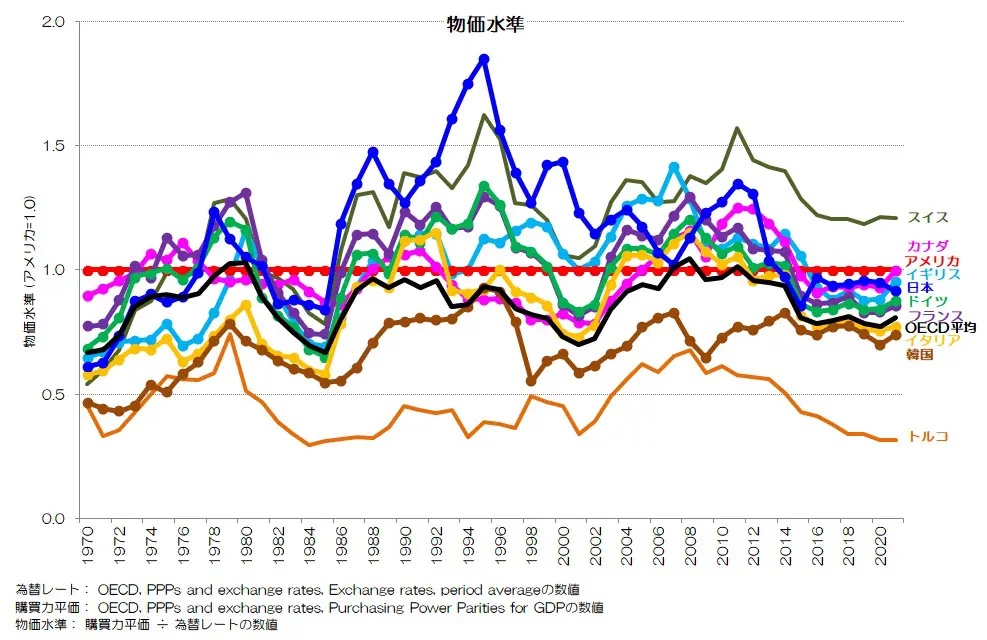

図5 物価水準

図5は各国の物価水準(アメリカ=1.0とした倍率)を表していますが、ちょうど図4で為替レート換算値と購買力平価換算値の乖離が大きい時期と、物価水準がアメリカと乖離している開き具合が一致します。

下記のように、物価水準と購買力平価換算の式を考えれば、なぜこうなるのかわかると思います。

物価水準 = 購買力平価 ÷ 為替レート

購買力平価換算値 = 経済指標 ÷ 購買力平価 = 経済指標 ÷ 為替レート ÷ 物価水準 = 為替レート換算値 ÷ 物価水準

購買力平価換算値とは、為替レート換算値に対して、更に物価水準分だけ補正した数値であるという事ですね。

アメリカ並みの物価水準に合わせた場合の数値という事になります。物価水準がアメリカよりも高ければ、その分割り引かれて表現されます。

それが良いのか悪いのかわかりませんが、日本の1990年代の異常ともいえる高水準を、購買力平価換算値では表現されないという点は大きなポイントだと思います。

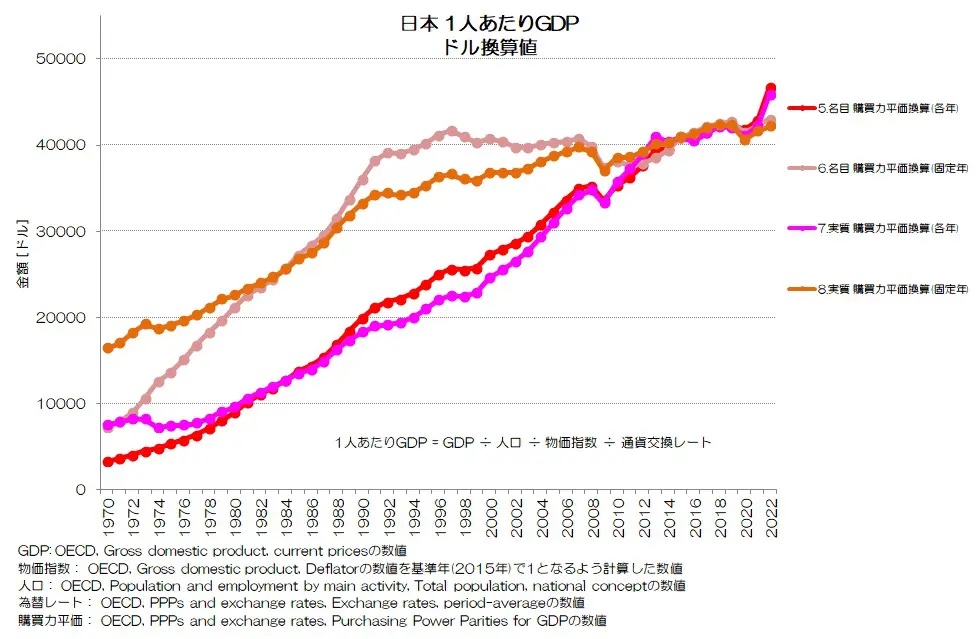

図6 日本 1人あたりGDP ドル換算値 交換レート:購買力平価による違い

図6が購買力平価換算によるドル換算値で、名目・実質、各年換算・固定年換算の4パターンのグラフです。

各年での換算では、やはり名目と実質でそれほど大きく変わりません。

固定年にすると図1と相似形のグラフとなります。

- 国際比較の際の注意点

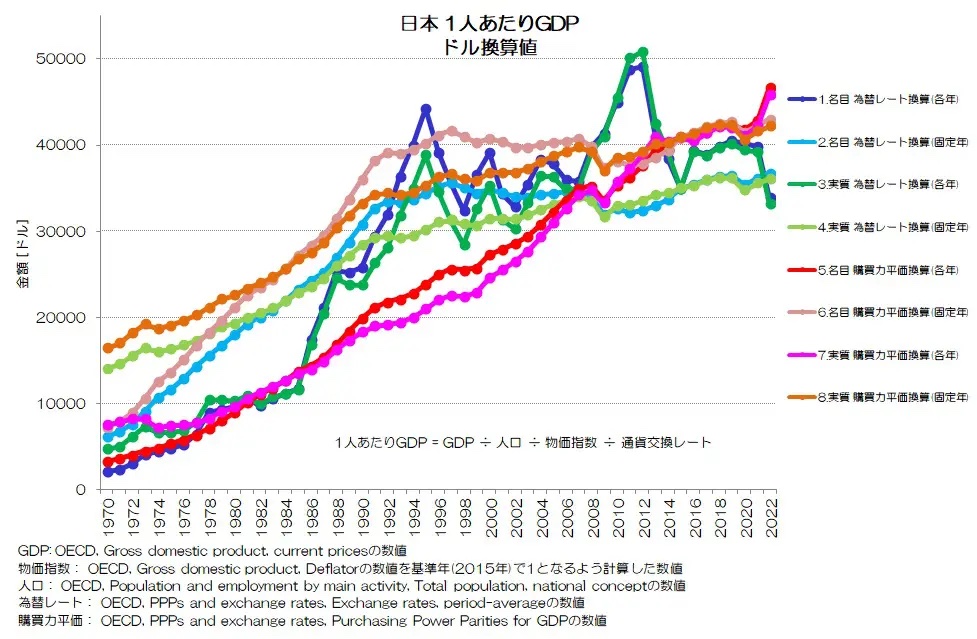

図7 日本 1人あたりGDP ドル換算値

全ての選択肢をまとめたのが図7です。換算方法によって全く異なる傾向となりますね。

どのような比較をしたいかによりますが、国際比較をする際にはそれぞれの換算方法の意味するところを踏まえたうえで、最も適した方法を選択するのが良いと思います。

特に実質については、過去の数値の比較はあまり意味がないと思いますので、時系列の比較は名目の数値が適していると思います。

当ブログでは、名目 為替レート換算(各年)を基本としています。

「経済指標を見るには名目ではなくて実質を見なければ意味がない」という意見を聞きますが、これはあくまでも自国の数値だけを見たり、成長率を比較する場合ですね。

絶対値で推移を国際比較する場合は、実質で比較するとむしろ誤った解釈になる可能性があるように思います。

為替レートの変動を踏まえた上で、名目値の為替レート換算値を基本とし、成長率では名目と実質の双方を比べ、生活実感に近い指標(可処分所得など)は購買力平価でも比較してみる、といった見方の使い分けをするとよいのではないでしょうか。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年7月14日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?