LeoWolfert/iStock

- 日本の1人あたりGDP

前回は品目別の貿易について眺めてみました。

日本は、自動車など製品の輸出が多く、原材料などの輸入が多いという事が確認できたと思います。

今回は、経済指標の国際比較をする際のドル換算値について改めて確認したいと思います。

OECDの統計データを見ていた気づいたのですが、ある経済指標のドル換算の仕方には8パターン存在する事になります。

データベースから指標を選択するときにとても煩わしいのですが、しっかりと自分の見たい方法を意識して選択する必要がありそうです。

GDP、平均給与、労働生産性などが、データによって様々な換算方法により公表されています。

今回はこの8パターンの表現方法について改めて整理してご紹介しますので、是非参考にしていただければ幸いです。

1. 物価による補正(実質化)

経済指標を見ようとした場合には、額面の金額そのままの名目の数値と、物価成長率で除した実質の数値があります。 実質は物価指数による実質化の基準年によっても数値が異なります。 OECDのデータベースの場合は、OECD共通の基準年が設定されています。 直近のデータ(2023年)では2015年が基準年ですが、指標によっては2020年や2022年になっているものもあります。

2. 交換レートの種類

通貨の交換レートとしては、為替レート(Exchange rates)と購買力平価(Purchasing Power Parities)の2つの選択肢があります。 為替レートはアップダウンが激しく、為替レートでドル換算した数値はこの変動の影響によりジグザグした推移となります。

購買力平価によるドル換算は、為替レートで換算した数値を更にアメリカとの物価水準差分だけ補正することになります。 為替レート換算のように、変動による影響はなくスムーズな推移となります。 一方で、アメリカとの相対物価比分だけ補正される数値となるので、経済水準の高い国(スイス)ほど割引かれた数値となり、低い国(トルコなど)ほど割増しされた数値となります。 相対物価がアメリカ並みに合わせた場合の数値、というイメージになりますね。 購買力平価換算は、より生活実感に近い数値と言えるかもしれませんが、その正確性には疑問が残るようです。

購買力平価の換算について、下記記事もご参照ください。(参考記事: 購買力平価って何?、 ドル換算は為替?購買力平価?)

3. 交換レートの換算年

通貨の交換レートは毎年変動します。 この各年のレートを使用してドル換算する場合と、交換レートを固定してその固定年のレートで全ての時系列の数値をドル換算する場合があります。 OECDのデータでは、物価固定(実質)とセットで、固定年の換算データが用いられるというセットになっているようです。

上記の通り、3つの項目でそれぞれ2つの選択肢があるので、合計8個のドル換算の表現方法があることになります。

換算方法 実質・名目 交換レートの種類 交換レートの換算年

① 名目 為替レート換算(各年) 名目 為替レート 各年

② 名目 為替レート換算(固定年) 名目 為替レート 固定年

③ 実質 為替レート換算(各年) 実質 為替レート 各年

④ 実質 為替レート換算(固定年) 実質 為替レート 固定年

⑤ 名目 購買力平価換算(各年) 名目 購買力平価 各年

⑥ 名目 購買力平価換算(固定年) 名目 購買力平価 固定年

⑦ 実質 購買力平価換算(各年) 実質 購買力平価 各年

⑧ 実質 購買力平価換算(固定年) 実質 購買力平価 固定年

上記のうち、1人あたりGDPでOECDで公表されている換算方法は次の通りです。

① 名目 為替レート換算(各年) ④ 実質 為替レート換算(固定年) ⑤ 名目 購買力平価換算(各年) ⑧ 実質 為替レート換算(固定年)

実は実質値の換算方法は、交換レートの換算年が固定の数値しか公表されていません。これらの関係性がどのように異なるのか、今回は少しマニアックですが比較してみます。

2. 日本の1人あたりGDP代表的な経済指標である1人あたりGDPについて、考えてみます。

まずドル換算しない日本円での名目と実質の違いです。

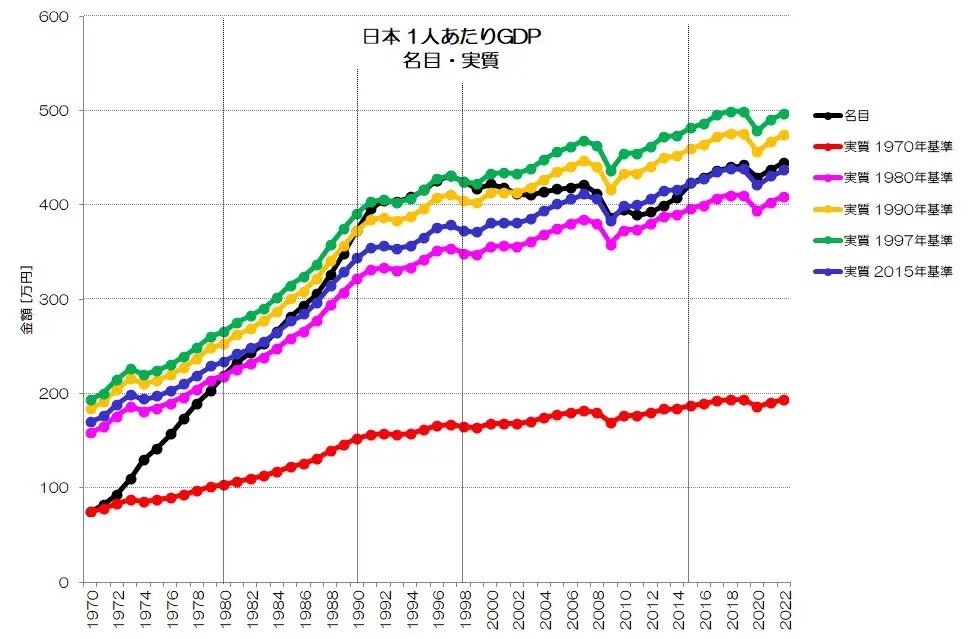

図1 日本 1人あたりGDP 名目・実質OECD統計データ より

図1は、日本の1人あたりGDPについて、実質化の基準年を変えて実質を計算したグラフです。

実質 = 名目 ÷ 物価指数

物価指数は、基準年で1.0となるように調整された数値となりますので、基準年で名目値と実質値は同じ数値となります。

日本の場合、名目は1997年から横ばいが続きますが、実質は右肩上がりです。

1970年を基準とすると、2022年では実質で200万円程度となります。

当時80万円程度だったのが、物価上昇分を差し引いても2倍以上の実質成長をしているという意味になりますね。

基準年を1997年とすると2022年には500万円、OECD基準の2015年を基準年とすると2022年では430万円と言った具合です。

このように、実質値は基準年によって大きく傾向が変わる事になります。

現時点(2023年)でのOECDの実質化基準年は2015年です。