(1)大学教授など専門家を集める大所高所で検討を進めるパターンと、 (2)その政策変更に利害がある関係者を広く集めるパターンです。

政策を実現する前には、利害関係者との調整が不可欠なので、その会議に該当する政策により影響を受ける関係者の参加があればあるほど、直近の政策につながる可能性が高くなります。「(2)その政策変更に利害がある関係者を広く集めるパターン」がそれに該当します。

多くの場合、法律に規定のある審議会の下に設置される部会などの形式で実施されます。こちらはいわば厚生労働省としての意思決定として報告書が取りまとめられたと考えてよいので、審議会の下に設置されていないその他の会議と比べると政策決定への影響力がより強いといえます。

「(1)大学教授など専門家を集める大所高所で検討を進めるパターン」の場合は、より自由にあるべき姿を議論する形です。こうすべき、という理想を描くために有益な手法ですが、政策実現のためには、報告書のとりまとめ後に利害関係者との調整のプロセスがさらに必要となることがあります。こちらの場合は、法定の審議会の下に必ずしも設置されないことが多いです。

総合対策検討会は法定の審議会の下に設置されている会議ではありません。 (参考)総合対策検討会の開催要綱

また、委員の構成について検討してみると、以下のとおり、大学教授が8割近くを占め、若干の民間の投資家や経営コンサルタントが入っています。 (参考)総合対策検討会の構成員名簿

以上のように、総合対策検討会は(1)のパターンに該当します。となると、一見報告書もあるべき姿を語るもので、政策へのインパクト(実現可能性)は大きくないようにも見えてしまいますが、今回の報告書は政策へのインパクトが小さいとは決していえません。

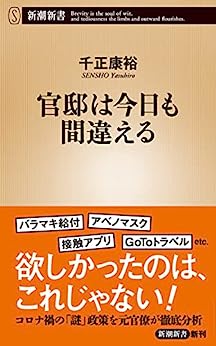

(執筆:西川貴清、監修:千正康裕)

講演、コンサルティング、研修のご依頼などはこちら

■

編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2023年7月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?