岡崎氏はきっと知らないだろうが、デジタル教科書には多様な子どもたちの学習を助ける機能が入っている。文字を拡大する、文字と背景の白黒を反転する、ルビを付ける、読み上げる。そんな機能を利用することで多様な子どもたちが普通教室で一緒に学べるようになり始めている。

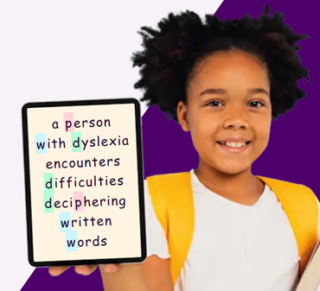

読字障害児を支援するアプリMYdys EDU

海外はさらに先を進む。女の子が持つタブレットでは、「d」にはブルー、「p」にはピンクの背景色が付いている。文字だけでなく背景色にも注意することで、「deep(深い)」を「peed(オシッコした)といった読み間違いが減る。読字障害(ディスレキシア)の子どもに役立つ支援機能である。

僕もお手伝いしているフランスの新興企業Facil‘ITIが開発したアプリで、スマートフォンで撮影した画像から文字を抽出して背景色を加えている。GIGAスクールのタブレットにこのアプリを搭載し、デジタル教科書から自動的に文字情報を引き渡すようにすれば、いっそう便利になる。そして、わが国でも「たな」を「なた」と読むような間違いが減っていく。

昭和の教育に戻れば、文字を拡大する、文字と背景の白黒を反転する、ルビを付ける、読み上げる、あるいは紹介したアプリのような支援機能は使えない。読字障害を含め、普通教室に在籍する10人に一人は多様な障害を持つ子どもといわれているが、昭和の教育では対応できない。この壁を突破した教育のデジタル化には価値がある。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?