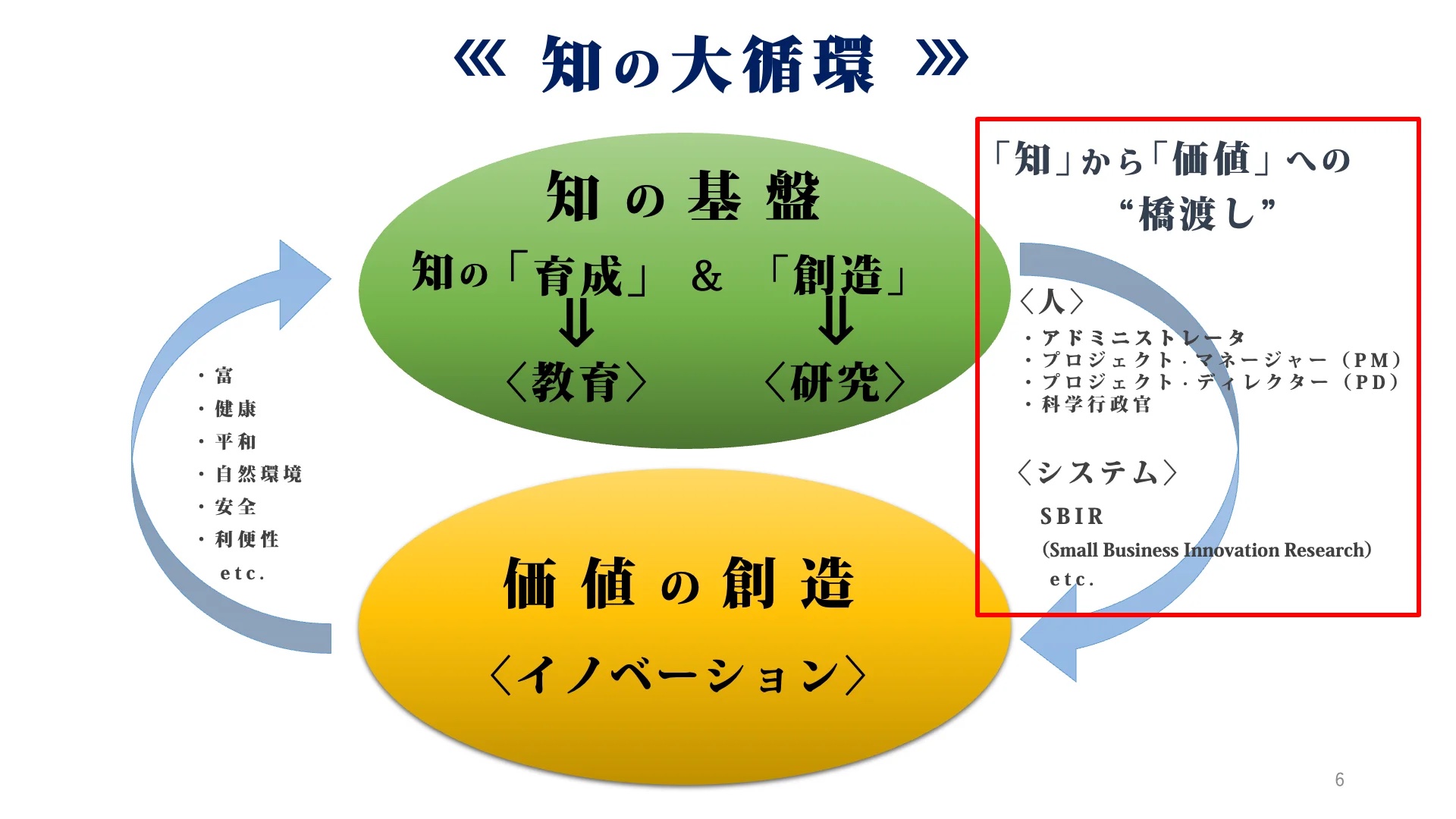

1990年代の中頃まで、日本の知の循環システムはよく機能していましたが、90年後半に行われた大企業の中央研究所廃止と、2004年の国立大学独法化を機に始まった運営費交付金の削減によって、日本の知の基盤は大きく傷つき痩せ細り始めます。

また、知の基盤から価値の創造への“橋渡し”という面でも、有望なシーズを見分ける「目利き」や、リスクを取って大きく育てる懐の深い企業家やマインドも経済界から失われて行き、イノベーションも生まれにくくなって行きました。

かくして、1990年代半ばまで4年連続で世界第1位だった日本の国際競争力は、今や世界で35位、アジア圏だけで見ても14カ国中11位まで下落したのです。

基調講演〜“知の基盤”の重要性と課題

さて、いよいよここからノーベル賞受賞者で日本学術会議会長の梶田隆章先生と宇宙物理学者の村山斉先生による基調講演です。

お二人には既にJVFで2019年と昨年にご講演いただいていますが、日本再生のためには「知の基盤」への投資促進や、「知の大循環」システムの再構築が必須という私の考えに賛同して下さり、その活動母体である「Nippon フェニックス・プロジェクト」のブレーンストーミングにも度々参加して下さっています。

今回の基調講演も、昨年の8月4日に行われた「フェニックス・プロジェクト」でのキーノートを収録したものですが、梶田先生は日本学術会議の在り方について政府との息詰まる交渉が続く最中、一方の村山先生は米国在住のため日本滞在中はいつも分刻みという日程を割いて、それぞれ深夜まで議論にお付き合い下さいました。

基調講演の全体テーマは「“知の基盤”の重要性と課題」ですが、梶田先生は「知の基盤投資の有効性の周知について」という表題でお話し下さいました。

先生はまず、純粋な科学的好奇心に突き動かされ発展した素粒子物理学から、今や世界の破壊的イノベーションの3分の1が生み出されていることを指摘。

その上で、政府の改革方針を受けて研究者が効率性やすぐ役に立つことを求められた結果、独創性や活力を失い、“負のスパイラル”に陥って研究力低下が生じている日本の研究実態について、一研究者の立場から肌感覚で述べられました。

特に、先進諸国と比較して元々きわめて低い修士課程進学者や修士号取得者が、大学改革による研究環境の悪化を受け、この30年間でほぼ“半減”していることに深い憂慮を示されました。

修士課程での減少傾向は博士課程も同様で、一昨年には人口が日本の半分に満たない韓国にも、自然科学系の博士号取得者数で追い抜かれました。

日本人の多くが認識していないことですが、日本は先進国の中で修士および博士課程への進学率がとても低い国なのです。

例えば、100万人当たりの博士号取得者数を比較すると、日本は120人(2019年度)ですが、アメリカは281人(18年)、イギリスは313人(20年)、ドイツは315人(20年)と、他の先進諸国とは大きな開きがあります(文部科学省 科学技術・学術政策研究所『科学技術指標2022』)。

梶田先生は、こうした状況を変えるには、少し立ち止まって基本に立ち帰り

・研究は楽しい ・教育は国家百年の計 ・もっと知力へ投資すべし

ということを広く世の中に呼びかけ、世論形成を行うことが重要と指摘され、若者が将来に希望を持ち変化や挑戦を前向きにとらえられるよう、日本のシステムやマインドを切り替えるべきと述べられました。

続いては村山斉先生からの講演で、表題は「日本を救う基礎学問」。

基礎学問がいかに世の中の役に立ち、とりわけ日本の発展に欠くべからざる存在であったかを、数多くの事例とともに簡潔に分かりやすく論じて下さいました。

話の導入はアップルの創業者・スティーブ・ジョブズの次の言葉。

人の心を動かすイノベーションは、テクノロジーとリベラルアーツの交差点から生まれる。

リベラルアーツとは、職業や専門に直接結びつかない教養、つまり基礎学問を意味します。

ジョブズの言葉通り数多くの破壊的イノベーションが、すぐには人の役に立ちそうもない基礎学問から生まれています。

放射線への興味からレントゲンやCTスキャンが生まれたことや、金属をどこまで低温で冷やせるか研究者が競っていたところ、冷却が進むとやがて電気抵抗がなくなるという“超伝導”現象を発見し、それがMRIやリニア新幹線を生んだこと。