田村善之東大教授の見解

この判決に対して、田村善之東大教授が興味深い評釈をしているので、以下、補足を加えながら紹介する。

本件はインターネット上で広く許容されており、リツイートに不可視的に随伴するものであって、これまで特に問題視されることもなかった「寛容的利用」が、たまたま不幸な経緯が重なって、訴訟の対象に選ばれてしまった事件であるといえるかもしれない。

補足:寛容的利用(torelated use)はフェアユースにも該当しない違法な利用であるが、プローモーション効果などの観点から黙認される利用である。

この見立てが正しいのだとすると、本件のリツイート関連の訴訟は、もしかすると誰も真剣には違法視することを求めていないにもかかわらず訴訟の対象に選ばれてしまっている。そのような状況下で仮に侵害を肯定する結論をとらざるを得ないのであれば、不必要に違法であることを明らかにして寛容的利用を萎縮させることを防ぐために、やはり上告を受理することなく、発信者情報開示請求に関する解釈論を研ぎ澄ましたり、立法による対応を進展したりすることによって、この種の訴訟が雲散霧消するのを待つべきであったように思われる 。 (中略) そして、まさにこうした寛容的利用に対処するために権利を制限する一般条項が存在する。フェアユースに相当する条項を欠く著作財産権と異なり、同一性保持権侵害や氏名表示権侵害に対してはこれを制限する一般条項(20条2項4号、19条3項)があるのであるから、これらの情報を活用して寛容的利用に関して通用している一般の規範を吸い上げることが本来望ましい解決であったのだろう。(田村善之「寛容的利用が違法とされた不幸な経緯に関する一考察」『法律時報』2020年10月号)

補足:著作権は、お金に関係する「著作権(財産権)」と名誉に関係する「著作者人格権」に二分される。著作権を制限する一般条項の代表例は、公正な利用であれば著作権者の許可なしの利用を認めるフェアユースだが、日本の著作権法にはこの規定はない。

ただし、著作者人格権については、たとえば、氏名表示権について定めた19条は3項に「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる」という権利制限の一般条項を置いている。

田村教授は「こうした規定を活用して寛容的利用に関して通用している一般の規範を吸い上げることが本来望ましい解決であったのだろう」と指摘する。

特許法に導入された第三者情報提供制度の第1号案件となったドワンゴ vs FC2事件の知財高裁判決が5月に下りた。リツイート事件同様、IT関連のこの事件に52通の意見書が提出されたことからも、田村教授の指摘する「一般に通用している規範を吸い上げる」のに第三者情報提供制度が役立つことは疑いない。

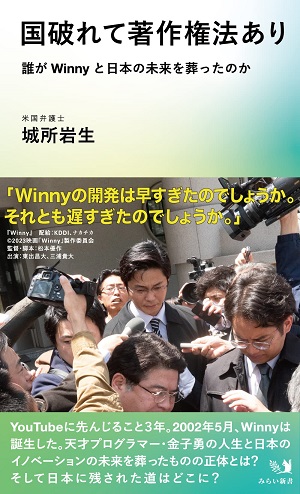

第三者情報提供制度の著作権法への導入は、今年の「知的財産推進計画2023」には盛り込まれなかったが、5月に発表された自民党知的財産戦略提言には含まれている。冒頭紹介した金子氏の悲劇を繰り返さないための4つの提言の中でも、最も実現可能性の高い提言と思われるので、引き続き必要性を訴えて行きたい。

■

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?