解答は「4万字」の大作

司法試験当日、受験者に配られるのは、23行のラインが引かれたA4解答用紙8枚(最大)だ。

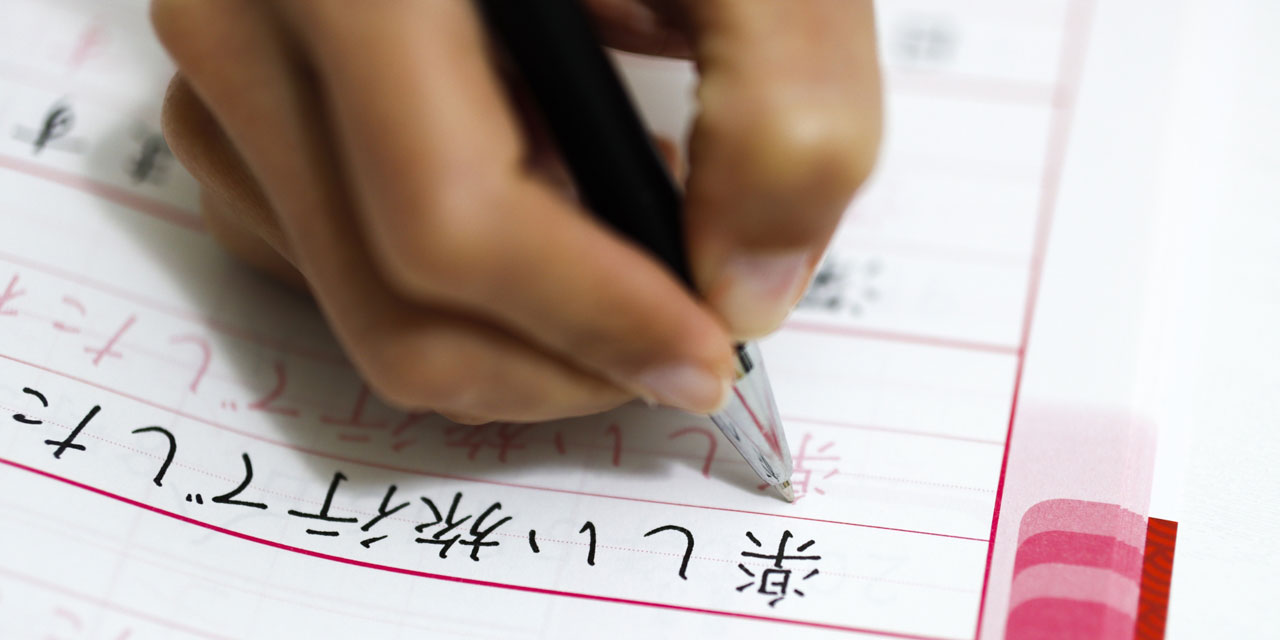

1行に30字程度、「1科目」の解答文字数は5,000字超。これが1日「3科目」(最終日のみ2科目)、試験時間は最長で7時間に及ぶ。試験が進むにつれ、疲労がたまり、目・肩・腰が痛くなる。字も相当乱れることだろう。試験最終日に完成するのは、64ページ4万字の「大作」だ。1ページ目と最終ページでは、別人のような筆跡になっているのではなかろうか。

疲労を軽減するため、万年筆を使う人も多いと聞く。試験前の苦労は言うまでもないが、試験当日も苦行なのだ。

他の資格試験への拡大を期待「〇〇士試験も追随するのでは?」

司法書士、弁理士、中小企業診断士など、他の資格受験者もパソコン導入に期待を寄せる。

共通するのは、やはり字の悩み。特に漢字だ。書けるだろうか?

「じょうと(譲渡)」、「しんとう(浸透)」、「はんよう(汎用)」。

読めるけどちょっと難しい漢字。診断士受験時代の筆者は書けなかった。書いても汚くて――他の人はもちろん自分でさえ――読めなかった。パソコン漬けで、字が思い出せない。手が動かない。書き続けられない。対策に多くの時間を割いた。

論文式試験においては、実力だけではなく、読みやすい字が書けるという「技能」と、数時間書き続けられるという「耐久力」が求められる。だが、我々が、受験するのは「漢字検定」でも、「ペン字検定」でもない。士業試験だ。求められる能力に直接関係せず、実務でもほとんど使わない「技能」の獲得に時間が割かれるのは、とても虚しい。

パソコンを導入し、より実力を発揮しやすくしてほしい。多くの受験者が、そう考えているのではないだろうか。

採点の効率化論文式試験とは「何を」「どのように」書くかの試験でもある。

論文がパソコンで入力され、テキストファイル化されていれば、「何を」すなわち「重要キーワードが記述されているか」の判定は、システムで対応しやすくなる。採点者は「どのように」すなわち「論点が整理されているか」「因果関係が成立しているか」など人間でなければ難しい採点に注力できる。

採点者にも受験者にも大きなメリットがあるパソコン導入。躊躇する必要はない。ぜひ他の資格にも広げてほしい。

Brentt/Pixabay

【注釈】