266年、帯方郡から派遣された張政が帰任した直後、恐らく狗奴国は筑後川流域に攻め込み、邪馬台国と戦争状態になったと思われる。結果として邪馬台国本体は敗退し、邪馬台国連合(北部九州連合)は解体して多くの構成クニは、初期ヤマト政権の下に逃げ込んだようだ。

狗奴国は、玄界灘沿岸国との流通を望んで障害となった邪馬台国本体を排除したにすぎず、強大な初期ヤマト政権に対抗する意思は素よりなかった。

むしろ熊襲ゆかりの日向から出立した神武由来の初期ヤマト政権に強い親近感を持っていたので、なし崩し的にヤマト政権の傘下に吸い込まれていったようだ。因みに後世の景行/ヤマトタケル/仲哀による熊襲征伐は、熊本北部の狗奴国(肥人→熊襲)を対象としたものではなく、熊本南部(球磨川流域)/日向の熊襲を対象としていたと考えられる。

もともと初期ヤマト政権は、倭国王であった忍穂耳から瓊瓊杵に分与された日向コロニ—(投馬国の前身)が、五瀬命/神武の代に親族の饒速日の後を追って大和に東遷したもので、2世紀半ばから徐々に王権を拡げ、欠史八代を経て崇神につながったものである。

崇神の活躍が285年頃に始まるとすれば、まさに欠史八代は、北部九州における卑弥呼-台与の時代と重なっている。伝承資料によれば、饒速日や神武は東遷の過程で、吉備に長期滞留して瀬戸内海勢力を取り込んでいるので、この政権は邪馬台国連合を上まわる広域国家としてスタートしたと考えられる。

恐らく纏向地域は崇神に連なる欠史八代の故地である。そこには九州・邪馬台国のような戦時下の緊張感はない。纏向遺跡ないし纏向古墳群から検出される考古資料のほぼ全ては、以上の推論によってリーズナブルに説明できると思う。

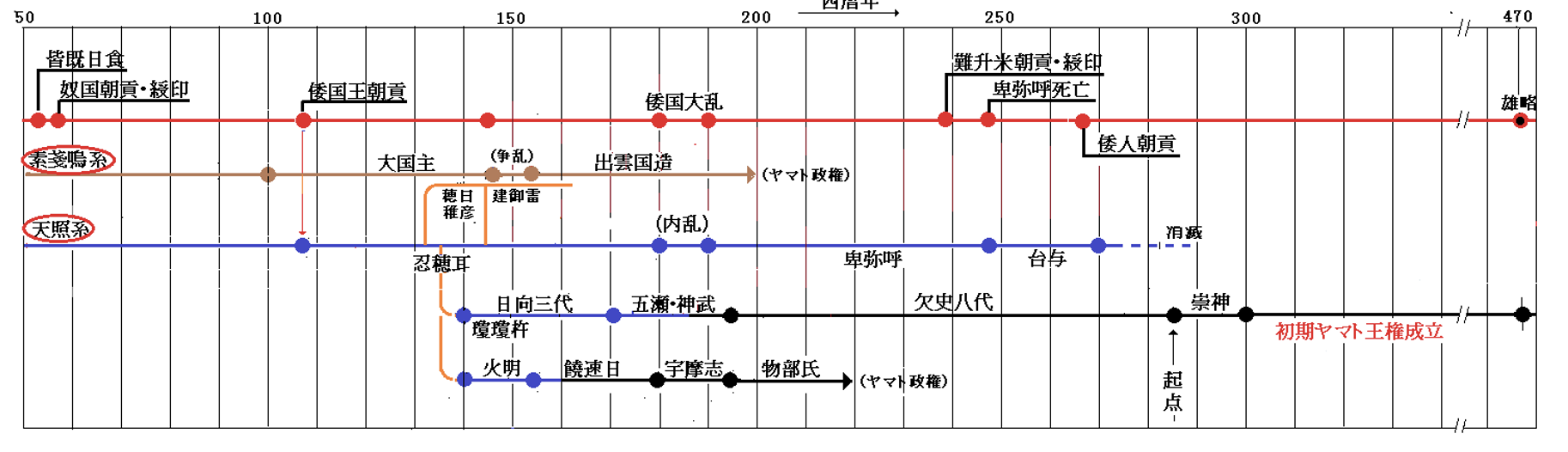

筆者が思い描く初期ヤマト王権(政権)の成立プロセスを下記のチャートに記す。

なお、このチャートでは倭国大乱を天照系(北部九州連合)の内乱と見ている。この内乱で倭国王に連なる沿岸諸国は敗退し、内陸諸国が優位に立って卑弥呼が共立されたと考える。

以上の議論の詳細はmer.02及びmer.01を参照のこと。議論の内容としてはmer.02が優先します。

■

宮本 暢彦 元日立造船勤務。肥人系の九州人で酒好き、退職後は技術ブログの作成に従事。最近、知人に九州王朝のことを聞かれて、若い頃、一時的に取りつかれた古代史に戻って勉強を再開している。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?