しかし、その後、安保法制論議があり、山口那津男代表は憲法改正なしに集団的自衛権の発動を認めるという大胆な転換を、公明党や創価学会に受け入れてもらうのに苦労した。もし、安保法制論議より先に憲法改正の取り組んだなら、この線でまとまったかもしれない。ところが、公明党は、ある意味で、安保法制について党内や創価学会支持者をまとめるのに精力を使い果たしてしまったのである。

そこで、現在はより慎重に「内閣」の章で自衛隊について言及することで、自衛隊が合憲であることを間接的に明確にするという提案をしている。

北側一雄副代表は4月20日の衆院憲法審で、「国防規定とその担い手である自衛隊を明記し、文民統制も明確化するために、憲法の『第5章内閣』の72条、73条の首相や内閣の職務権限規定に、いまの自衛隊法7条にある『首相は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する』という規定を書き加えるといった案が良いのでないか」と言及している。

つまり、(1)公明党案に自民党がそのまま乗ること、ないし、それに近い形を受け入れること、(2)公明党にとって、自分たちが改正賛成で動いたら、国民投票で必ず勝てると確信が持てること、この2つを満たせば、公明党は改正の発議を受け入れるはずである。

(2)については、自民党内でもほとんどの議員は、国民投票で負けるかもしれない状況では、憲法改正を発議して一か八かの勝負などする気はないから、公明党が支障になっているとはいえない。

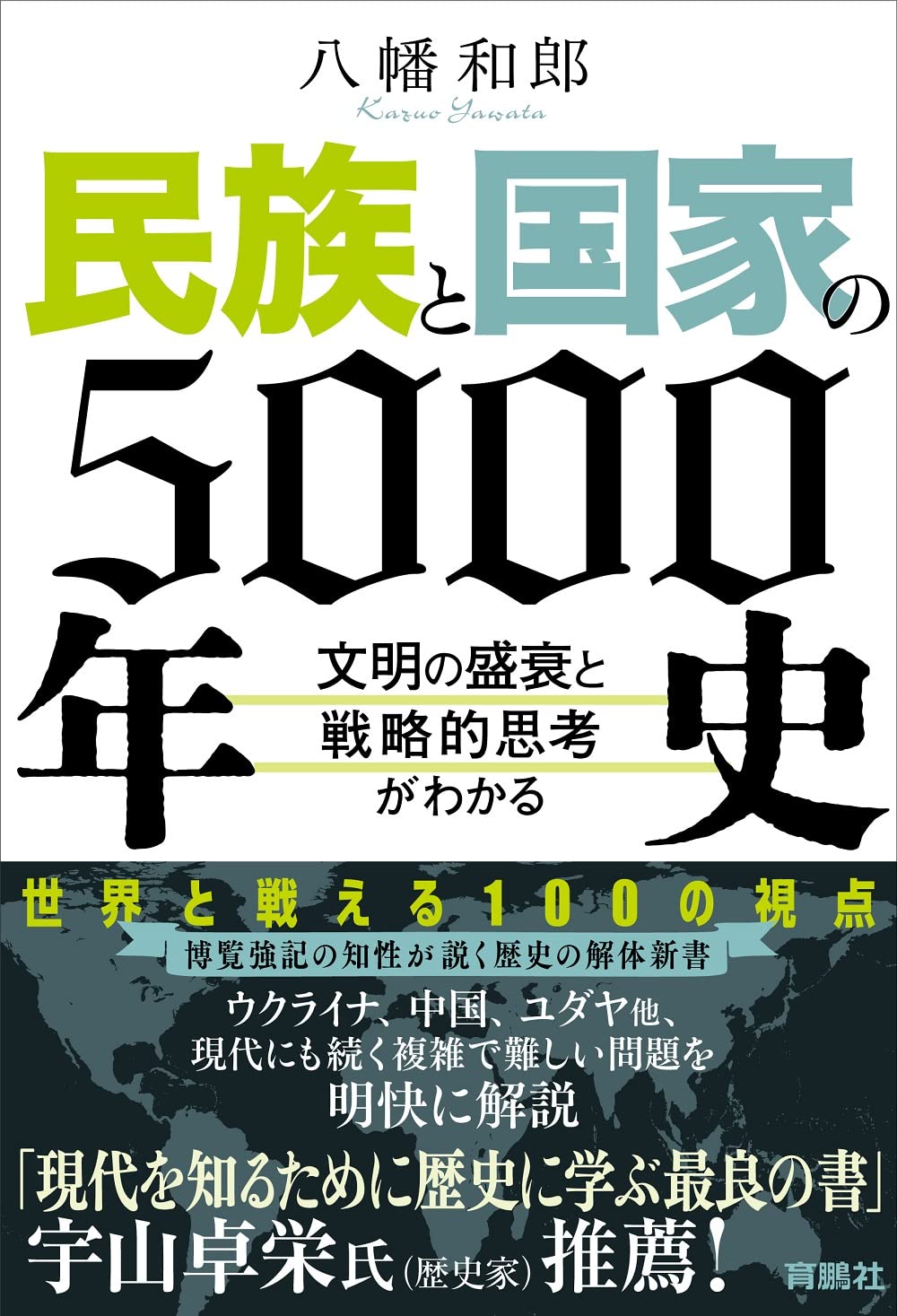

なお、次はウクライナ情勢について、『民族と国家の5000年史~文明の盛衰と戦略的思考がわかる』(扶桑社)を元に論じる予定である。