サウジアラビア王国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子が6月14日からフランスを公式訪問している。パリでフランスのエマニュエル・マクロン大統領と会談を行うほか、2030年万博のリヤド誘致に関するサウジアラビア王国公式レセプションにも参加する。サルマン皇太子は、トルコでのジャーナリスト殺害事件への関与を疑われており、フランスとしては困った人物だが、石油パワーを考えたらそんなことはいってられない。

サルマン皇太子は、サッカーのワールドカップを、エジプト・ギリシャと共同開催するプ ロジェクトも進めており、外交ではロシアだけでなく中国やイランと接近して米国を困らせている。

イスラム世界の盟主ということでは、トルコのエルドゥアン大統領も野心を燃やしていたが、さすがに歳を取ったのでサルマン皇太子の力がますます強くなるだろう。

ところで、イスラム教がサウジアラビアから生まれたことは、メッカがあるのでよく知られているが、その当時の国際情勢はあまり知られていない。

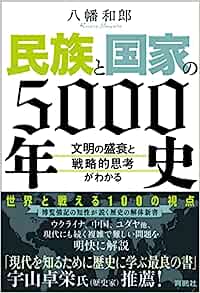

そこで、「民族と国家の5000年史 ~文明の盛衰と戦略的思考がわかる」(扶桑社)から、関連の場所を少し短縮して紹介する。日本人があまり知らないが、大事な出来事を丁寧に拾って、他の問題と関連させて紹介しているのが本書のウリである。

法隆寺にある獅子狩文錦とか、正倉院の漆胡瓶や白瑠璃椀などは、いずれもササン朝ペルシアの産物だったり、唐でそれを真似てつくったもの。ヘレニズム文化に加え、インドなどの文化まで吸収し、古代文明の集大成というべきものだった。

東ローマ帝国で古代ギリシャの思想が弾圧されたら学者たちを保護し、651年に滅亡したのち唐に多くのペルシア人が移住した。そのおかげで、エキゾティックな絹織物、ガラス器、水差し、絨毯-や幾何学模様が日本にも伝来し、中東にあってはイスラム文化の基礎にもなった。

アレクサンドロス大王の死後に、メソポタミアはセレウコス朝の領土になった。その首都は、現在はトルコ領内だがシリアに近いアンティオキアに移ったが、エジプトのプトレマイオス朝よりも早くローマに滅ぼされた。

しかし、メソポタミアはローマの支配下には短期間しか入らず、イラン北西から出たパルティアが支配した。ペルシア系だが遊牧民族で、蹄鉄を発明したことで知られている。前248年にセレウコス朝から独立して、イラン高原からメソポタミアに進出し、イラクのクテシフォンを都とした。

紀元1~2世紀には、西のローマ帝国、アフガニスタン方面のバクトリア(ギリシャ人の国)、インド北部のクシャーナ朝(ペルシア系の国でガンダーラ美術で有名)の中間地帯で栄えた。パルティアは、中国では「安息」とされ、後漢の時代には西域都護班超の部下の甘英が大秦国(ローマ)に派遣される途中、この国に到達した。

カエサルのライバルだったクラックスを戦死させたり、五賢帝の時代のローマと争ったのはこの国だ。しかし、3世紀になって、同じペルシア系だが農耕民族のササン朝ペルシアに滅ぼされた(226年)。ササン朝もクテシフォンを都とした。

3世紀のシャープール1世の時に西アジア全域にその支配を及ぼし、第2代シャープール1世(在位241~272)の時強大となってアルメニアにまで進出した。260年にはローマ帝国と戦って、エデッサの戦いで皇帝バレリアヌスを捕虜とした。背教者として知られるユリアヌス帝もササン朝軍との戦いでの傷がもとで死んだ。その後、振るわない時期もあったが、6世紀にはホスロー1世のもとで全盛期を迎え、東ローマ帝国のユスティニアヌス帝と戦った。

ササン朝ではアケメネス朝ペルシアと同じソロアスター教が国教になった。教徒集団を統一し、偶像を破壊し、寺院の火のみを崇拝するようにした。キリスト教や仏教の影響も強くなり、シャープール1世がキリスト教や仏教と融合したマニ教に傾倒したこともあるが、ゾロアスター教が勢力を取り戻し、『アベスター』という教典を編纂し、これを通じてペルシア語の公用化が進んだ。