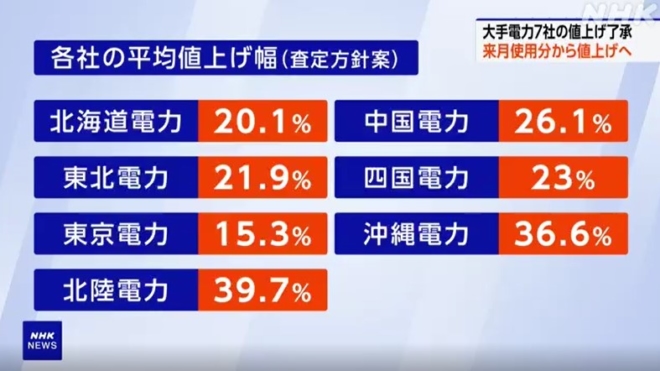

6月から電気代が大幅に値上げされる。このうち東電の料金は、柏崎7号機が動く前提で低く抑えられているが、原子力規制委員会がOKを出さないので、今年の冬には再稼動が間に合わないかもしれない。その場合、この値上げ幅はさらに大きくなる。

この原因は直接にはウクライナ戦争以降のLNGの大幅な値上がりだが、根本原因は2010年代の電力システム改革の失敗である。民主党政権が再エネFITを導入せず、原発をすべて再稼動していれば、日本は先進国では例外的に電気代を上げなくてすんだだろう。

最悪の時期に始めた「電力ビッグバン」さらに構造的な問題は、こんな時期に発送電分離をやって、電力供給を不安定化させたことだ。これは1990年代のバブル崩壊の最中に「日本版ビッグバン」をやって銀行・証券をつぶし、日本経済を崩壊させた大蔵省の失敗と似ている。

ミルトン・フリードマンの提唱した「新自由主義」改革の多くは成功したが、電力自由化と社会主義国の「ビッグバン」は大失敗だった。日本の電力自由化は、その失敗に学ばないで、社会主義の崩壊と同じ失敗を繰り返している。

電力自由化は、電力業界の体質である過剰設備を削減するものだった。電力設備はピーク時にも停電しないように設計されるので、かつて日本の負荷率(年間の平均電力使用量÷ピーク電力量)は55%ぐらいで、設備のほぼ半分は使われていなかった。

送電には規模の経済が大きいが、発電には規模の経済はあまりないので、理論的には発送電分離して価格を自由にし、新しい発電業者が参入すれば、設備の余っている春や秋に既存の電力会社より安く電力を供給し、ピークの夏や冬に高い料金で供給して利益を上げ、設備効率は上がるはずだった。

日本では、大企業向けの高圧部門では自由化が進んだが、家庭用の低圧部門は大手電力(一般電気事業者)の独占が続いていた。経産省は発送電分離しようとしたが、自民党の族議員を使う東電の強い政治力に阻まれた。これを分離する動きが始まったのは、民主党政権だった。