目次

ホンダF1の最初期を支えた2台のF1マシン

目指せ270馬力?!しかし太くて重すぎた黄金の試作車RA270

ロータスのキャンセルで急きょ開発したRA271

参戦する事に意義があった1964年のホンダF1

ホンダF1の最初期を支えた2台のF1マシン

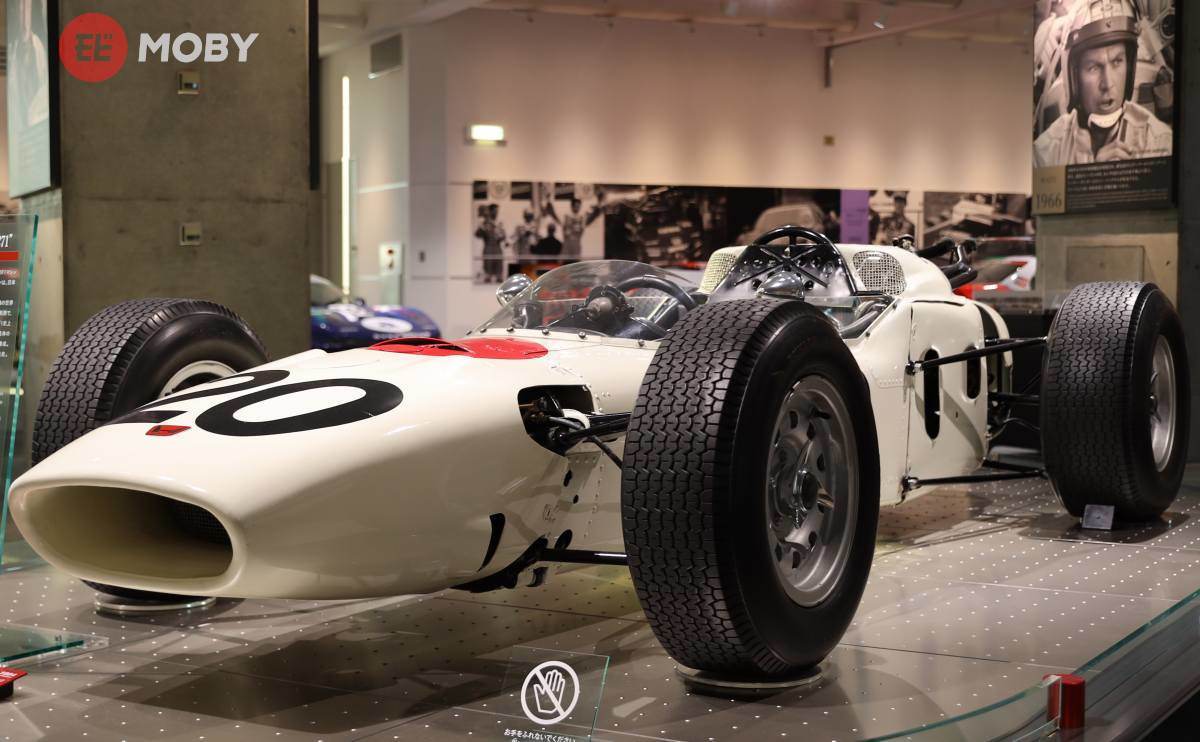

ホンダコレクションホールに展示されているRA271

今から60年近く前の1964年1月30日にホンダはF1参戦を表明、「第1期ホンダF1」が正式にスタートしますが、その時点ではエンジンコンストラクター(エンジン供給メーカー)という形だったものの、供給先(ロータス)の都合で御破算。

エンジンテストベッドとしては、デル・コンテッサや三菱コルトF3より早く国産初のフォーミュラカー「RA270」を完成させていたものの、クーパーT53を参考にした古い構造で、F1を戦える性能はありません。

しかしせっかちな「オヤジさん」こと、カリスマ創業者の本田 宗一郎 氏がジックリ熟成など待つはずもなく、ホンダは突貫作業で開発した「RA271」で世界最高峰の荒波へ漕ぎ出すのでした…今回はそんなホンダF1第1期最初期のマシン、RA270とRA271を紹介します。

目指せ270馬力?!しかし太くて重すぎた黄金の試作車RA270

270の意味するところは…

現存しないのが惜しまれる「黄金のF1マシン」、RA270

1962年にスタートしたホンダの「第1期」F1プロジェクトは、既に世界のグランプリレースを制覇していた2輪での知見を活かした125ccのシリンダーを、V型に12個並べた1.5リッターV12エンジン「RA270E」の開発から始まります。

1963年末に完成、試運転を始めたRA270Eによって、自力開発しないチーム向けにエンジンを供給する、コベントリー・クライマックス(英)のようなエンジンコンストラクターとしてF1へ参戦する予定だったホンダですが、どのみちエンジンのテスト車両は必須。

とにかくエンジンを載せて走れればいいので、参考資料として購入したクーパーT53をベースに、2輪同様の横置きでRA270Eを搭載する試作車「RA270」も製作されており、F1参戦を公式発表した直後の1964年2月6日には、荒川のテストコースでシェイクダウン。

このRA270の「270」という数字については、ホンダ公式「語り継ぎたいこと」ではこう書かれています。

「エンジンの馬力目標は宗一郎さんが決める。出るか出ないかの理論はない。とにかく勝つためにはこれだけ出せ。RA270というコードネームは、『270馬力出すんだよ』と言って付けられたくらいです」(当時のエンジン性能担当・奥平(おくだいら)明雄)。

F1参戦-第1期より

一方で目標最高速度270km/hという意味だ、という記述も見られるものの、RA270自体は鈴鹿サーキットで試走したジャック・ブラバム曰く、「重い、太い、パワーがない」の三拍子で酷評され、確かに270馬力も出さねばF1での勝利は覚束ないマシンでした。

実際は200馬力で「オヤジヨロコブ」

1.5リッターV12エンジン横置きという以外は全てが新設計されたRA271

そもそもRA270Eエンジン自体、F1参戦発表で宗一郎氏が200馬力と断言した程度で、実際にはなかなか出力が上がらず、「200馬力って言っちゃったから仕方ないな!」というノリで、その日から徹夜で200馬力を目指すハメになった代物です。

1964年2月13日のベンチテストでようやく200馬力へ到達(最終的に210馬力を記録)、当時のエンジニアのメモに「オヤジヨロコブ」と記入されたほどですから、1.5リッターで270馬力はまだまだ遠い夢でした。

それでも志は高かったようで、荒川でのシェイクダウン時は白く塗装されたRA270に、宗一郎氏は日本のナショナルカラーのつもりで(※)「金箔を貼れ!」と命じます。

(※金屏風や金扇子に日の丸ってのも、たしかに日本っぽいですから…)

この時ばかりは塗装職人もさすがにブチキレますが、どうにかそれっぽい色を塗装メーカーに頼んで、なんとも派手な「黄金の試作車RA270」が生まれました。

もっとも、当時のナショナルカラーは既に南アフリカが「ゴールド」で登録していたらしく、実際のレースではアイボリーホワイトに赤い日の丸で落ち着いたそうです。