「超新星の10倍」「潮汐破壊現象の3倍」の輝き

天文学者たちは、AT2021lwxの正体として考えられるいくつかの説明を検討しました。

まず考えつくのは、これが「超新星」であるという説です。

太陽を含む「恒星」が迎える結末は、その重さで決まります。

特に太陽の8倍以上重い恒星は自らの重さに耐えられなくなり、超新星爆発という非常に大きな爆発を起こします。

これは宇宙でももっともポピュラーな天体の爆発現象なため、天文学者でなくともAT2021lwxは超新星爆発なのではないかという可能性は誰もがまっさきに思い浮かぶものでしょう。

しかし、超新星の輝きが続くのは、通常数カ月程度であり、爆発の規模も異なります。

AT2021lwxは、これまでに観測されたどの超新星よりも10倍も明るく、さらに長期間輝いているのです。

2つ目は、「潮汐破壊現象(ちょうせきはかいげんしょう)」説です。

ブラックホールに飲み込まれた星が「スパゲッティ化」して消える瞬間を初めて観測!

潮汐破壊現象とは、恒星がブラックホールに近づくことでその重力によりバラバラに引き裂かれる現象のことであり、この時に強力な光を発生させます。

しかし潮汐破壊現象も数カ月で消えることが多く、爆発の規模も異なります。

AT2021lwxは、既知の潮汐破壊現象の3倍も明るいのです。

こうしたことから、ワイズマン氏ら研究チームは、AT2021lwxが「超新星」もしくは「潮汐破壊現象」である可能性は低いと考えています。

超大質量ブラックホールが巨大なガス雲をゆっくりと消費している説

ワイズマン氏ら研究チームは、AT2021lwxに関する様々な説明を検討し、調査を続けた結果、別の理論を提案しています。

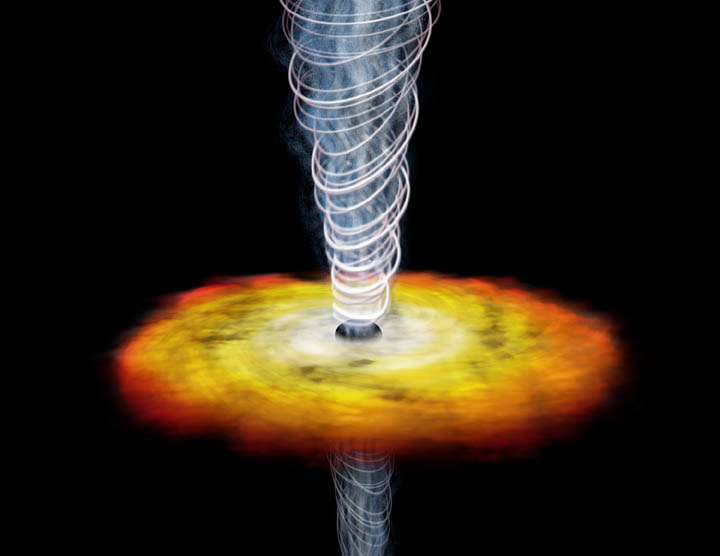

彼らの説は、「太陽の数千倍もの大きさをもつ巨大なガス雲が、超大質量ブラックホールによってゆっくりと消費されている」というもの。

ブラックホールの周囲に存在していた巨大なガス雲が、その軌道から外れてブラックホールに飲み込まれ、これによって巨大なエネルギーの放出が生じ続けているというのです。

この説からすると、AT2021lwxは「クエーサー」に似ているように感じられます。

確かに宇宙でAT2021lwxと同等の輝きを持ち長期間持続している天体は、宇宙で最も明るい天体の1つであるクエーサーくらいです。

そしてクエーサーの正体は、銀河の中心にある超大質量ブラックホールだと考えられています。

このブラックホールが周囲のガスや塵を取り込むことで明るく輝いているのです。

しかしAT2021lwxが存在する場所には、銀河の存在を示す証拠が見つかっていません。

ワイズマン氏は、「AT2021lwxは3年前に何もないところから突然燃え上がり、今も燃え続けている。どこからともなく突然現れたのだ」と語っています。

観測史上最大の宇宙爆発「AT2021lwx」の正体は、未だ謎に包まれています。

今後チームは、彼らの理論を確かめるため、更なるデータ収集とシミュレーションを実施する予定です。

参考文献

Astronomers reveal the largest cosmic explosion ever seen

Astronomers ‘Puzzled’ by The Largest Cosmic Explosion We’ve Observed

Huge cosmic explosion 8 billion light-years away is the largest EVER seen – and astronomers don’t know what’s caused it

元論文

Multiwavelength observations of the extraordinary accretion event AT2021lwx