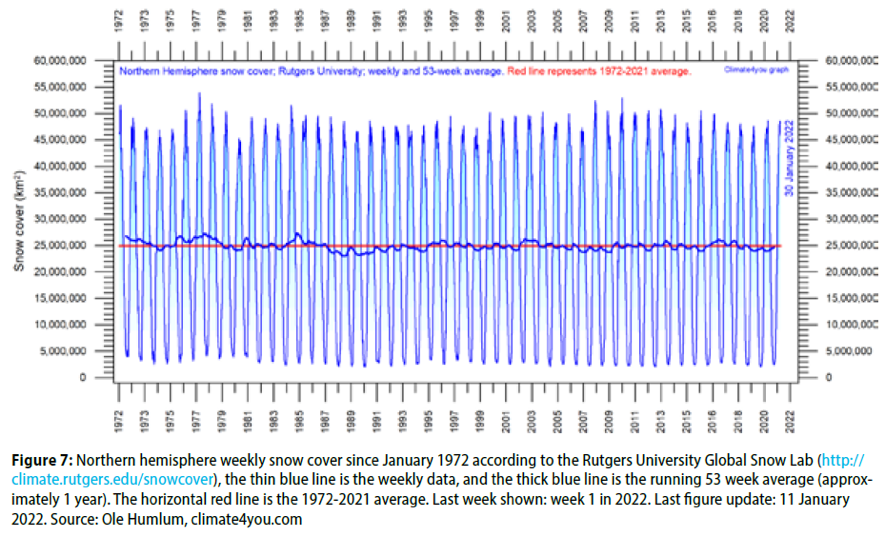

IPCCは、「このデータセットを含めた複数のデータを分析した結果として年間の全ての季節において積雪面積の現象が見られた」と結論している。だがクリンテルは「分析過程が不透明で結果を再現できない」と批判している。

またIPCCは「気候モデルによるシミュレーションも全ての季節において積雪面積の減少を示した」としている。だがクリンテルは「これは観測データと合っていないのではないか」と指摘している。

さて、北半球がここ数十年で温暖化したのは確かだが、積雪面積が減らないということはなぜ起きるのだろうか?

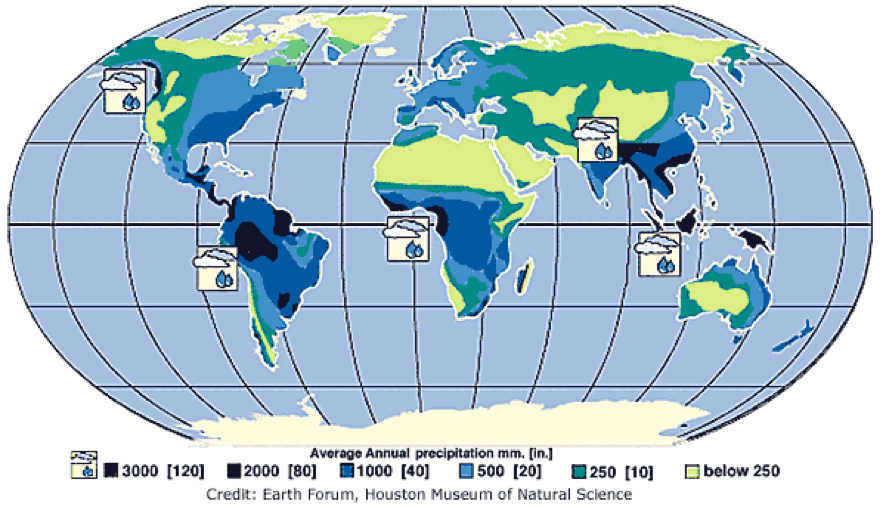

積雪量は、気温だけではなく、水分の供給量にも依存する。北極圏は(南極圏もそうだが)降水量は砂漠なみに少ない。このため、気象が変化して水分が流れ込むようになると、積雪は多くなる。下記は降水量のマップで、極域の降水量は砂漠なみに年間250ミリ以下の場所が多いことが分かる。

地球温暖化によって水分が流れ込む量が増え、秋や冬の降雪が増加したのかもしれない。

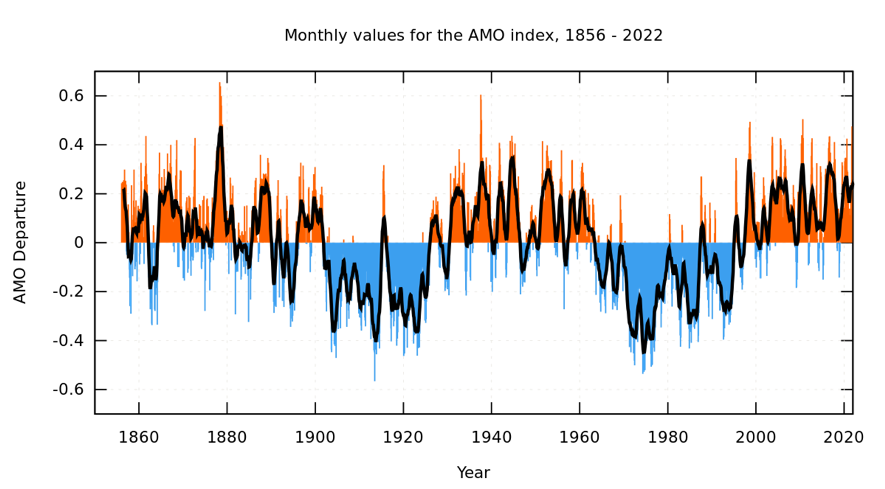

だが単なる自然変動の可能性もある。前述のラットガーズ・スノー研究所のデータセットは1967年から2022年までの56年間のものだが、北半球の気候は大西洋数十年規模振動(AMO)という周期約60年の長期的な自然変動に大きく影響を受けることが知られている。例えば米国のハリケーンの強度は相関が大きい。下記はAMO指数の時系列を示すものだ。

最後に1972年以降の北半球の積雪面積を見てみると、大きな季節変動があるのに対して、長期的な変動は殆ど見て取ることが出来ない。

気温が上昇したら単純に積雪面積が減る、という訳ではないことが分かる。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。