AIの三つの側面

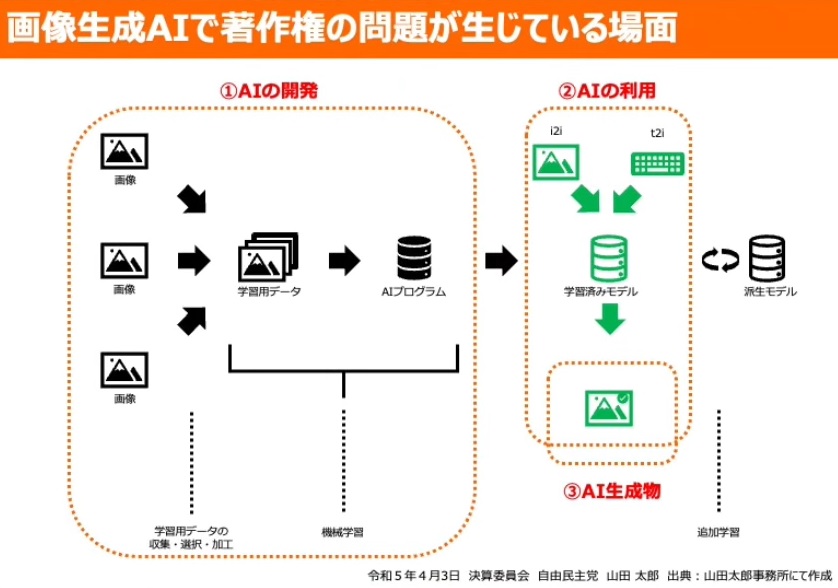

山田太郎議員:ちょっとパネル等資料を見ていただきたいと思いますが、(資料提示)画像生成でAIが著作権の問題が生じている場面ということで、ちょっとまず整理をしたいと思います。

著作権法30条の4山田太郎議員:実は、AI、AIと言っていますけれども、大きく三つの側面があります。一つは、この①とされているAIの開発の部分です。いろんな画像とかデータを集めて学習用データを作ってAIのプログラムを作っておくと、こういう過程があるんですね。

②というのが、まさにI2I、イメージ・ツー・イメージですとかT2I、テキストからイメージということで、人がこういうものでAIで何か生成物を出してほしいという入力をすると、左から来た、AIの開発から来た学習済みモデルというのが各社にありまして、それを使ってAIが生成物を出すと、そして③のAI生成物ということになるわけなんですね。

今、実は文科省さんがお話しになられました著作権法の三十条の四というのが法改正で担保されているんですが、これは何かというと、この①のAIの開発ができるようにということで、著作権が存在するもの、著作物であったとしても、よくデータを食べさせるというふうに言うんですけれども、使えるようにしましょうねということで担保したものであります。

ただ、実は今議論ができていないというのはどこかと言いますと、それはそれでよかったんだけれども、昨今、本当に全く似たような、いわゆる元々の絵と新たにAIが出してきた別の絵がそっくりだったりとかそれ以上だったりということで、②のAIの利用とそれによるAIの生成物は著作権法上もどうなっているかという議論がほとんどされていないということになります。

著作権法上では、類似性と、特に依拠性と言うんですけれども、元々の著作物に対して、それをそのまま意図を持って依拠してコピーしたりするのは駄目よということを言っているんですけれども、真ん中にこれAIが挟むことによって、そもそも命令を出してAIで何かを作ろうとした人はそれを意図していなかったんだということで、それ自身はいわゆる著作権法上に言うところの侵害に当たるか当たらないかということが極めて難しい判断だということになっています。

山田太郎議員:もう一つ、パネルを、②なんですけれども、著作権の三十条の四というのを見ていただきたいと思います。

パネル②では30条の4の条文を示したが、長いのでここでは文化庁の改正の概要から条文の骨子を紹介する。

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(新30条の4) 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。 ① 著作物利用に係る技術開発・実用化の試験 ② 情報解析 ③ ①②のほか、人の知覚による認識を伴わない利用

山田太郎議員:三十条の四で著作権の権利制限を受けない場合、つまり、著作権を無視しても使っていいよというのは、今のところ法律で定義されているのは、この二の情報解析と、三の著作物を電子計算機、AIを含むということなんですけれども、その処理の過程における利用ということだけなんですね。つまり、先ほど私が申し上げました①のAIの開発というところに限られているわけであります。

一方、三十条の四の方では、思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合、又はいずれの方法によるかを問わず利用できるというふうに書いてあるんですが、このAIの場合は、次に挙げる場合ということで申し上げたように一から三の場合で制限されています。

もう一度ちょっと一のパネルに戻って見ていただきたいと思いますが、著作権法では、著作者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでないというふうにしていますが、何度も繰り返しになりますけれども、②のAI利用でデータを入れた人が人の権利を侵害する目的もなくて③のAI生成物で生成されたものが類似していたとしても、依拠性が不明の場合にはもうどうなっちゃうのか、この判断が難しいということであります。

政府ができないというようなことで答弁をされている、データベースの著作物が販売されている場合とか複製する場合ということがあるんですが、これは、いわゆる学習済みモデルの権利に関して、これが流出して使われた場合、これは勝手に使ってはいけないよと、こういうふうに言っているわけなんですね。そういう意味で、③のAIによる生成物についてはどういう扱いになるのかということが実は十分に解釈、議論されていません。

そこで、これ総理にお伺いしたいと思いますが、AI開発での著作物の利用がどこまで適法なのか、どこから違法になるのかについてはしっかりとこれ政府で検討する必要があると思うんですけれども、御見解いただきたいと思います。

岸田総理大臣:AI開発でのこの著作物利用の適法性については、個別具体の事案に即して最終的には司法判断によりますが、文部科学省において関係条文の解釈の周知などを行っている、このように承知をしています。

御指摘の総合的なAI政策については、AIは今後の社会を支える重要な基盤技術であり、国民生活や経済社会のあらゆるところで普及が進む中、その技術革新のスピードも著しく、新たな課題も生じている、このように認識をしております。

こうしたことから、引き続き、このAIに関する動向の把握に努めるとともに、御提案も踏まえてAI政策に関する組織体制の強化に向けて取り組んでまいりたいと考えています。

山田太郎議員:ありがとうございます。

今までAI戦略というと、CSTI、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議が中心となって、どちらかというと推進の観点のみ議論されてきたと。これはこれで大事なことでありますが、知財とか著作権等の在り方に関してはほとんど議論がされてこなかったということであります。ただ、一方で、かつてのウィニーのように、本当は技術が悪いんじゃなくて、それを使う人が悪いということに対して、AIに関する政府の方針が技術を殺してしまうということがあってもいけないということでもあります。

いずれにしても、このルールメーキングを含めた政府の総合的な部局の必要性というのは私は考えておりますので、是非総理もしっかりやっていただければ幸いだというふうに思っております。

(次回に続く)

■