目次

クーパーの2年連続タイトルを支えたF1マシン、T53

なぜホンダはT53を選んだのか?

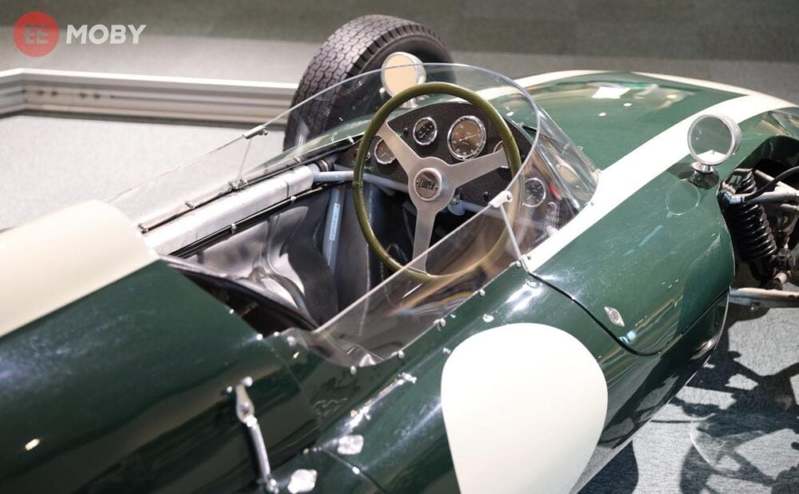

クーパーの2年連続タイトルを支えたF1マシン、T53

©Dan74/stock.adobe.com、『MOBY』より引用)

実際の輸入時期やその経緯には諸説あるものの、ホンダF1の計画開始時にはすでに本田技術研究所にあったF1マシン、「クーパーT53クライマックス」が、計画初期の教材となりました。

このマシンは後に「ミニ・クーパー」でも有名となるジョン・ニュートン・クーパーと、その父チャールズ・ニュートン・クーパーによるクーパー・カー・カンパニーがF1参戦用に作ったフォーミュラカー。

第2次世界大戦の終結直後だった1946年、ボクスホールとフォードのディーラーを経営するかたわらでレーシングカー製作に乗り出し、リアミッドシップレイアウトの「クーパー500」が完成。

ミッドシップにしたのは、バイク用エンジンをチェーン駆動するのに都合がいいという単純な理由だったと言われますが、もちろん重心近くへのエンジン搭載で素晴らしいコーナリング性能を発揮し、わずか500ccでハイパワーのFRレーサーと遜色ない性能を発揮します。

これでミッドシップレーサーに自信を得たクーパーは、F3を席巻するとF2やインディ500、F1でもミッドシップ旋風を巻き起こし、1959年にT51、1960年にT53を駆ったジャック・ブラバムにより、2年連続でドライバーとコンストラクターズのWタイトルを獲得。

この時のT53は2.5リッター直4のコベントリー・クライマックスFPFエンジンでしたが、翌1961年からF1規定は1,500ccに変更、クーパー自身は新型のT55で参戦するものの、プライベーターからの求めに応じて1,500cc版のT53(通称T53P)も販売しました。

ホンダミュージアムに所蔵されているのは、この1961年製T53Pとみられています。

なぜホンダはT53を選んだのか?

T53が選ばれた理由にも諸説ありますが、クーパーは自社でエンジン開発まで行わない小規模のバックヤード・ビルダーであり、既に名門と言われていたフェラーリや、アルファロメオ、マセラティなどの老舗と違い、ミッドシップを積極的に使える柔軟性がありました。

また、1,500cc版では2,500cc版と同系統のコベントリー・クライアックスFPF Mk.IIですが、他のエンジンも搭載可能な融通の効く設計であり、まずはエンジンをチームへ供給するエンジンコンストラクターとして参戦を目論むホンダにとって、格好のテストベッドです。

実際、開発したF1エンジンをT53に積んでテストしようという案もありましたが、ホンダが開発していたV12エンジン横置きに対し、直4エンジン縦置きのT53では大改造が必要となるためあまり意味がなく、実際のテストベッドとしては新規にRA270が作られます。

結局は「F1マシンとはこういうものなのだ」という実感を、エンジニアリングと実走によるドライビングの両面で得るのに留まったT53ですが、輸入した初期にはウェーバーキャブレターの調整不良でマトモにエンジンを動かすのにも苦労したようです。

そこへたまたま、「あの(2輪で名高い)ホンダがF1に参戦するらしい」という噂を聞きつけたジャック・ブラバムが本田技術研究所を訪問したもので、コベントリーエンジンなら手慣れているはずと調整を依頼すると、すぐマトモに動いた、という逸話も残っています。

京浜キャブ4連装のDOHC360ccエンジンを積んだ軽トラ、T360を1963年に平然と市販したホンダでも、F1用エンジンに関しては案外おっかなびっくり、手を焼いたというスタートでした(※)。

(※前所有者のキャブレターセッティングが適切ではなかったのが原因だったらしく、コベントリーそのものは当時のレース用として定評あるエンジンでした)

※この記事内で使用している画像の著作者情報は、公開日時点のものです。

文・兵藤 忠彦/提供元・MOBY

【関連記事】

・【新車情報カレンダー 2021~2022年】新型車デビュー・フルモデルチェンジ予想&リーク&スクープ

・運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方

・今一番危険な車両盗難手口・CANインベーダーとは?仕組みと対策方法

・SNSで話題になった”渋滞吸収車”とは?迷惑運転かと思いきや「上級者だ」と絶賛

・トヨタ 次期型ノア&ヴォクシーに関する最新リーク情報すべて