1598年の秀吉の死から関ヶ原の戦いや将軍在任期間と大御所になってからは、伏見城が家康の居城で、1607年には駿府城に戻って1616年に亡くなるまで在城した。

このあたりについては、家康の城についての好みが濃厚に反映されていることは、『なぜ家康は江戸城を嫌った?「信長・秀吉・家康」が好んだ城の特徴とは』で詳しく論じているのでそちらをご覧頂きたい。

なぜ家康は江戸城を嫌った?「信長・秀吉・家康」が好んだ城の特徴とは ダイヤモンド・オンライン

隠居所には、最初、三島も候補だったが、駿府に落ち着いた。幼少期を過ごした故郷であり、江戸とほどほどの距離、街道筋で大名があいさつに立ち寄りやすい、気候が良い、それから米がうまいというのも理由に挙げられた。商業を考えれば、もう少し、清水港に近いところでも良かったと思うが、重視しなかった。

しかし、浜松城に29歳から45歳までというまさに働き盛りのときに居城し、駿府には6歳から19歳、45歳から49歳、66歳から75歳まで住んでいたわけで、人生の半分以上静岡県人だったわけである。

また、あまり日英関係のはじまりは、駿府でのことである。

オランダは、1602年には東インド会社を設立したが、それに先だって船団を派遣し、船長のヤコブ・クワッケルナック、航海士の英国人ウィリアム・アダムス、オランダ人ヤン・ヨーステンらが乗ったリーフデ号が豊後に漂着した。

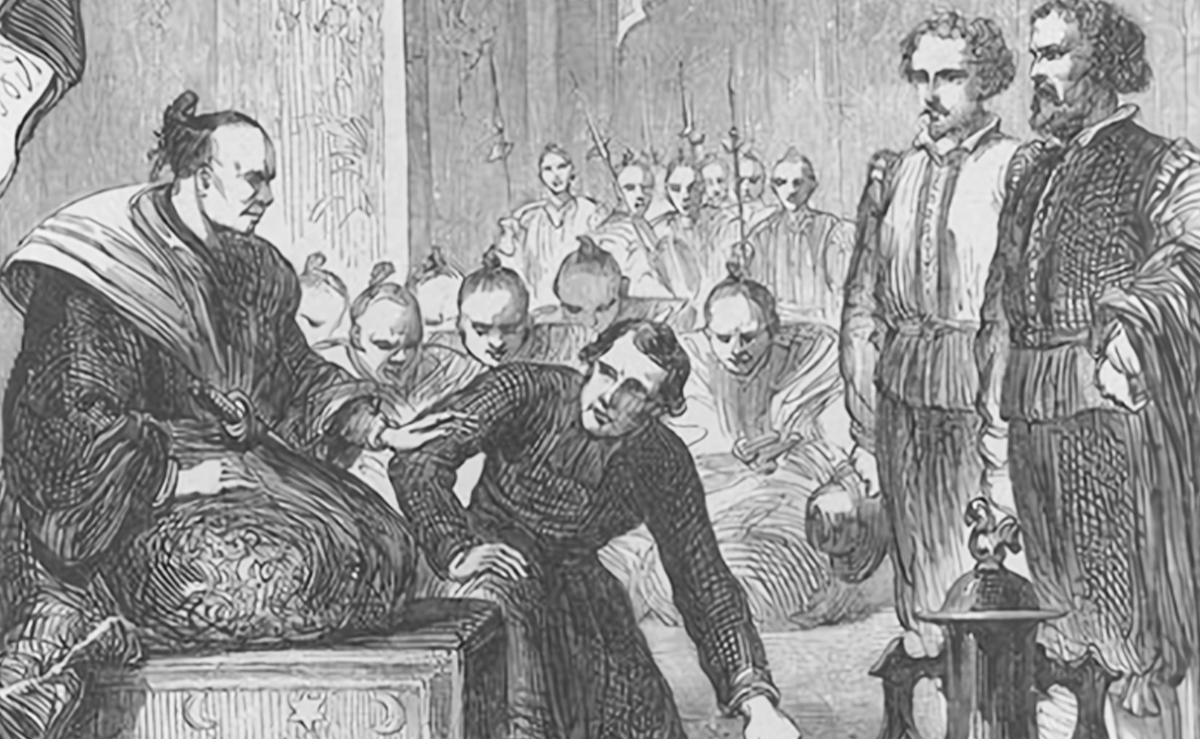

徳川家康の前のウィリアム・アダムズ Wikipediaより

アダムスは三浦按針という名を与えられ、家康の通訳・外交顧問となったが、英国にも手紙を書いて家康が通商を望んでいると伝えたので、英国東インド会社では、ジェームズ1世の国書を持ったジョン・セーリスを1611年に日本に派遣した。

その時に、英国から提案したのは、なんとカナダから北極海、ベーリング海峡を経て日本に至る航路を開発することだったのだが、そのあたりは、『英国王室と日本人:華麗なるロイヤルファミリーの物語』(小学館・篠塚隆氏と共著)に詳しく紹介している。

■