今年1月に当サイトで報じた千葉県木更津市の市民交流プラザをめぐる官製談合疑惑が、ついに木更津市議会本会議へと飛び火した。今回は、“ツタヤ図書館方式”と呼ばれる事業者選定方法があらわになった市議会追及の一部始終をレポートする。

「官公庁が複数の事業者同士を競わせ、そのなかから最適な事業者を選定する入札制度があります」

3月2日の木更津市議会本会議で一般質問に立った田中紀子議員(会派 市民ネットワーク)は、登壇のあいさつの後、そう口火を切った。用意した資料を指し示しながら、自治体の契約方式について説明。木更津市で最近急増している公募型プロポーザル方式(入札価格だけでなく提案内容を競わせる方式)を取り上げ、客観的な評価に基づき発注先を選定できるなどのメリットがある反面、透明性や公平性の確保が困難というデメリットがあることを指摘した。

そのうえで、この方式で選定された、疑惑の市民交流プラザの業務委託についての、これまでの経緯を簡単に振り返った。

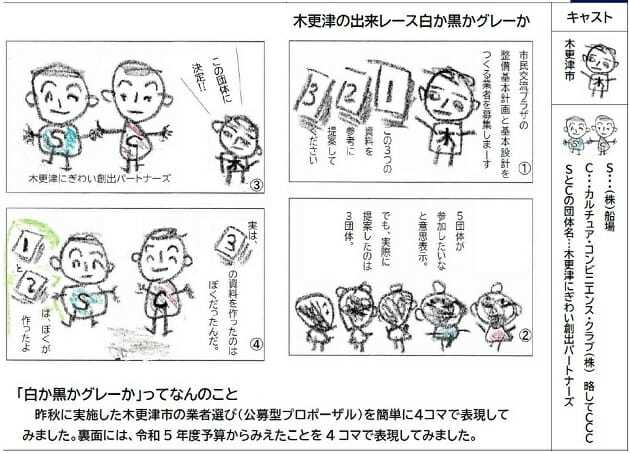

「木更津市は令和4年6月議会で、このように説明していました。木更津市駅周辺庁舎の2階、3階に市民交流スペースを設ける。多目的ホール、図書スペース、学習スペース、コワーキングスペースなど、市民が憩い、集える場所とともに、一体的に整備する予定。具体的な機能、役割などは検討中と。令和4年12月14日の市庁舎整備特別委員会で田中は、公正な審査やプロセスの透明性に疑問を持ち、『これは出来レースではないかと市民から聞かれたら、どう答えるか』と質問しています」

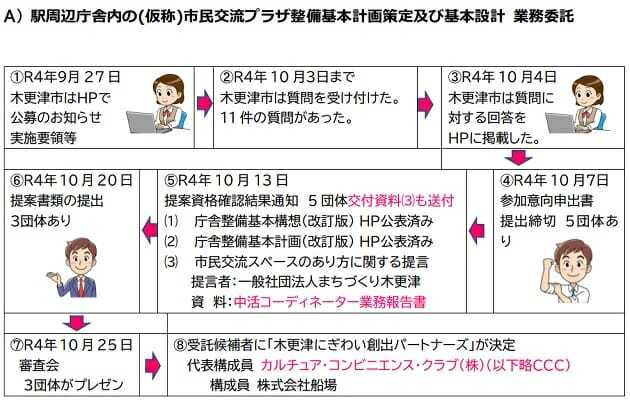

木更津市は昨年9月末、新しい庁舎内に設置予定の市民交流プラザの基本計画と基本設計を担当する事業者を公募型プロポーザル方式で募集した。その際、一次審査を通過した事業者にのみ参考資料として交付された報告書が物議を醸すことになった。

「中活コーディネイター業務報告書」と題された資料には、応募事業者がこれから作成しようとしている提案書の模範解答ともいうべき内容が書かれていたからだ。しかも、調査を担当したカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の社名がクレジットされていた。

市が抱える課題の分析や市民アンケート調査などの結果、まだ検討中のはずの施設のコンセプトや方針が、具体的な事例をもとに提示。今回の公募の2年前、木更津市の第三セクターである、まちづくり木更津から依頼を受けてCCCが作成した報告書だったからだ。

応募事業者は、この参考資料を踏まえて提案するにしても、交付時点では提案書提出締切まで1週間しかない。その他の参考資料は、9月27日の公募開始と同時に募集サイト上で公開されていたのに、この資料だけは、なぜか直前の10月13日に配布。117ページにわたる報告書を詳しく読み込むだけで時間切れになりそうなスケジュールだった。

そして案の定、10月28日、CCCが代表企業を務める「木更津にぎわい創出パートナーズ」が最優秀提案者に選定された。マラソンレースにたとえれば、CCCだけ先にスタートして40キロ地点で待っているようなもの。これでは、最初からCCCにやらせることが決まっていた事業を形だけ公募したのか、と思われても仕方ないだろう。

昨年12月14日の市庁舎整備特別委員会で田中議員が「これは出来レースではないかと市民から聞かれたら、どう答えるか」と執行部に問いただしたのには、そんな経緯があったのだ。