みなさんは生きた化石と聞いて、どのような生物を思い浮かべるでしょうか。

カブトガニやシーラカンスでしょうか?それともオウムガイでしょうか?

そこで今回は生きた化石と呼ばれる生き物の中でも、よく知られているものについてご紹介します!

生きた化石とは?

「生きた化石」とは、地層から発見される化石と同じ姿のまま、現代まで生き延びてきた生き物のことです。

本来、生き物は時代の変化に合わせてその姿形を変えながら進化し、環境に適応して種を存続させるものです。

元に、人間だって現代人とアウストラロピテクスでは姿や特徴が大きく違います。

しかし、生きた化石はその姿形が昔から変わっていないのです。

そのままの姿で、変化してきた地球の環境に適応して生きてきたということになります。

絶滅している種も多いことから遺存種と混合されてしまうこともありますが、生きた化石はそもそも定義が違うため注意が必要です。

遺存種は祖先種の形状を残していないものも含むのですが、生きた化石は基本的に数億年前から姿形を変えずに存続している種を指します。

黒いアイツも生きた化石

今も昔も人間の生活を脅かしてきた存在であるゴキブリ。

あの黒い生き物の名を口にするだけで、背筋がゾッとする人もいるかもしれませんね。

とはいえ、このゴキブリが非常に優れた性能を持っている生き物であることも確か。

その生命力もあって、何億年という地球の歴史を生き延びてきた種なのです。

ゴキブリは約3憶年前の古生代石炭紀に生まれたと考えられている生きた化石です。

一説によると約2.6億年前という説もありますが、とにかくどちらにしても大昔からゴキブリは地球にいたといわれています。

人類の誕生が約200万年前とされているため、それに比べるとゴキブリが非常に長い歴史を持つ生き物であることが分かります。

化石の代名詞である恐竜たちが生まれるずっと前から地球におり、昆虫の中で最も長い歴史を持っています。

実は、ゴキブリってすごい生き物なんですよね。

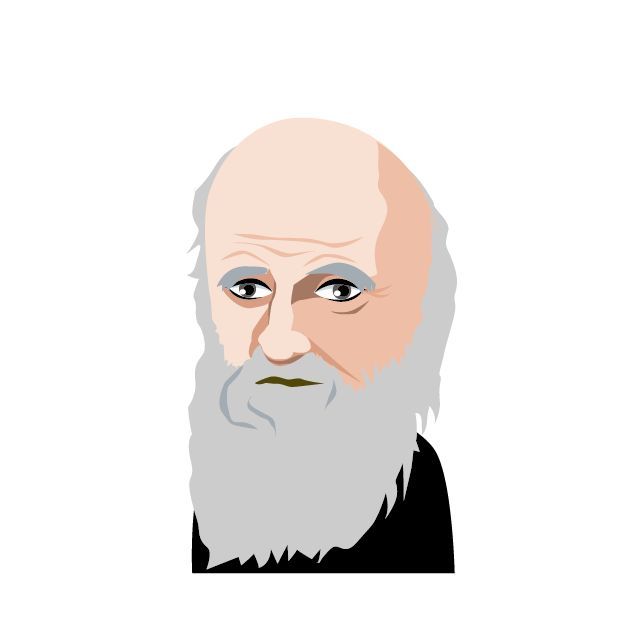

最初に言い出した人はダーウィン

「生きた化石」という言葉は、進化論を提唱する自然科学者、チャールズ・ダーウィンが著書である『種の起源』の中で用いられたのが始まりとされています。

「種の起源」は1859年に出版された進化論についての著作であり、この本では生き物は環境に適応するように変化していくことについて書かれています。

この本の中では生存競争や適者生存について説明しており、生きた化石との関連についても書かれています。

カモノハシ・ハイギョに言及

「種の起源」ではカモノハシ・ハイギョに言及した際に使われ、英語では『living fossil』と表記されています。

この『living fossil』を直訳したのが「生きた化石」となります。

この生きた化石、「太古に繁栄したものが何らかの形で生き残っている」「他では失われた太古の特徴を未だに持っている」などの特徴を持つと説明されているものの、具体的な定義はありません。

そこは太古から変わらないという共通の点があれば、ゴキブリなどの虫はもちろん、カブトガニやシーラカンスなど海の生き物も「生きた化石」になりうるということになります。