車のプラットフォームとは?

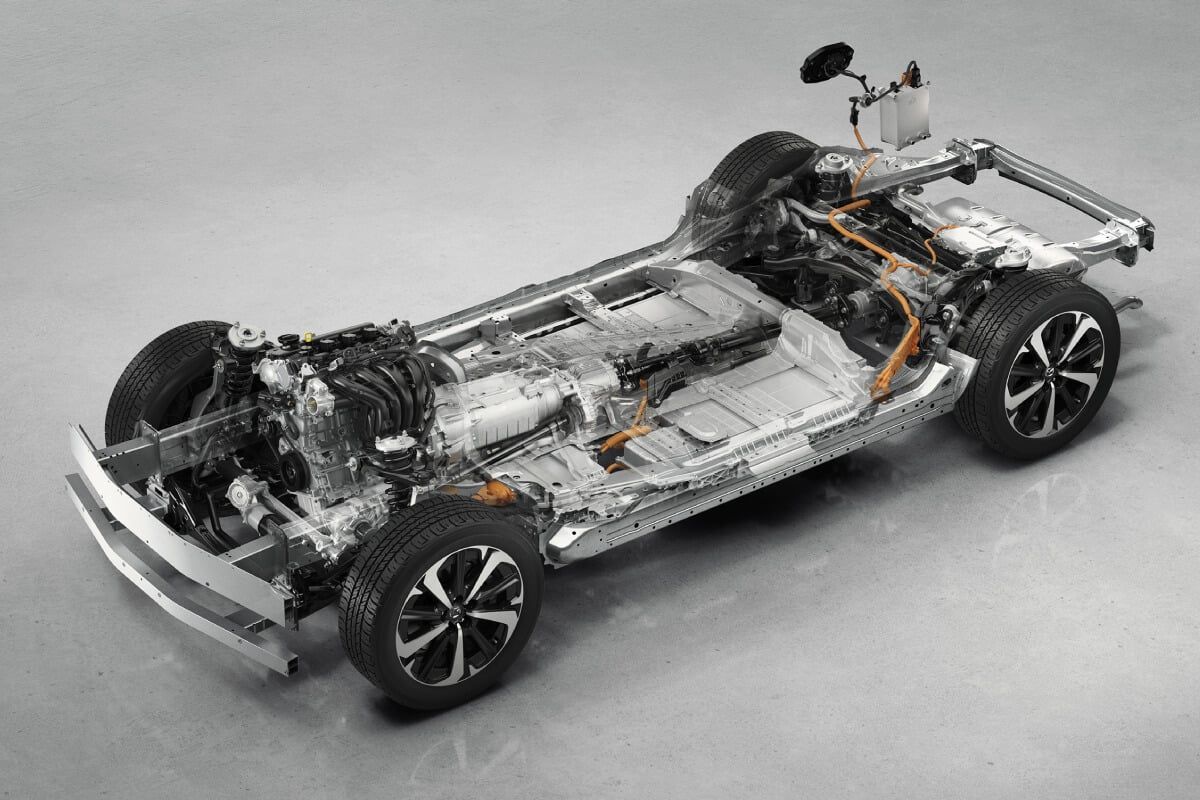

プラットフォームとは、フロアパン(もしくはフレーム)、サスペンション、ステアリング、パワートレーンといったものが含まれる、いわば車の土台です。「シャシー」などと言い換えられることもあります。ここにエンジンを搭載し、アッパーボディを載せれば、車になるわけです。

プラットフォームは、自動車の構造の根幹となる部分であり、現在の自動車産業ではこの部分が非常に重要になっています。

かつては、車のデザインを決めて、プラットフォームを一台ずつ造っていました。しかし、それでは開発の時間もマンパワーも、そしてコストもかかってしまいます。自動車メーカーはできるだけ効率よく新型車を造るために、既存のシャシーを使って、まったく違う車を造る「プラットフォームの共有化」を始めました。

20世紀後半に入ると、計画的にひとつの汎用的なプラットフォームで数台の車を造るという、現代的なプラットフォームの共有が開始されました。フォードが「マスタング」や「ピント」「フェアモント」で使った『フォックス・プラットフォーム』がそれです。

プラットフォームの共用は、自社内での他車種にわたるだけでなく、アライアンス内の他メーカーとの間でも行われるようになります。例えば、トヨタとダイハツ、日産と三菱とルノーなどは多くの車種でプラットフォームを共有しているのは周知の通りです。

プラットフォームの共用とアーキテクチャーの違いは?

プラットフォームの共用と類似しているものに、「アーキテクチャー」があります。混同しがちですが、細かい部分に差違があります。アーキテクチャーは、プラットフォームだけでなく、設計・開発、部品調達、生産といった部分も共有します。

アーキテクチャーでは単純にプラットフォームを共用化するという方法だけでなく、車の各パートをモジュール化して、まったくキャラクターの違う車を造ることも念頭に置いています。

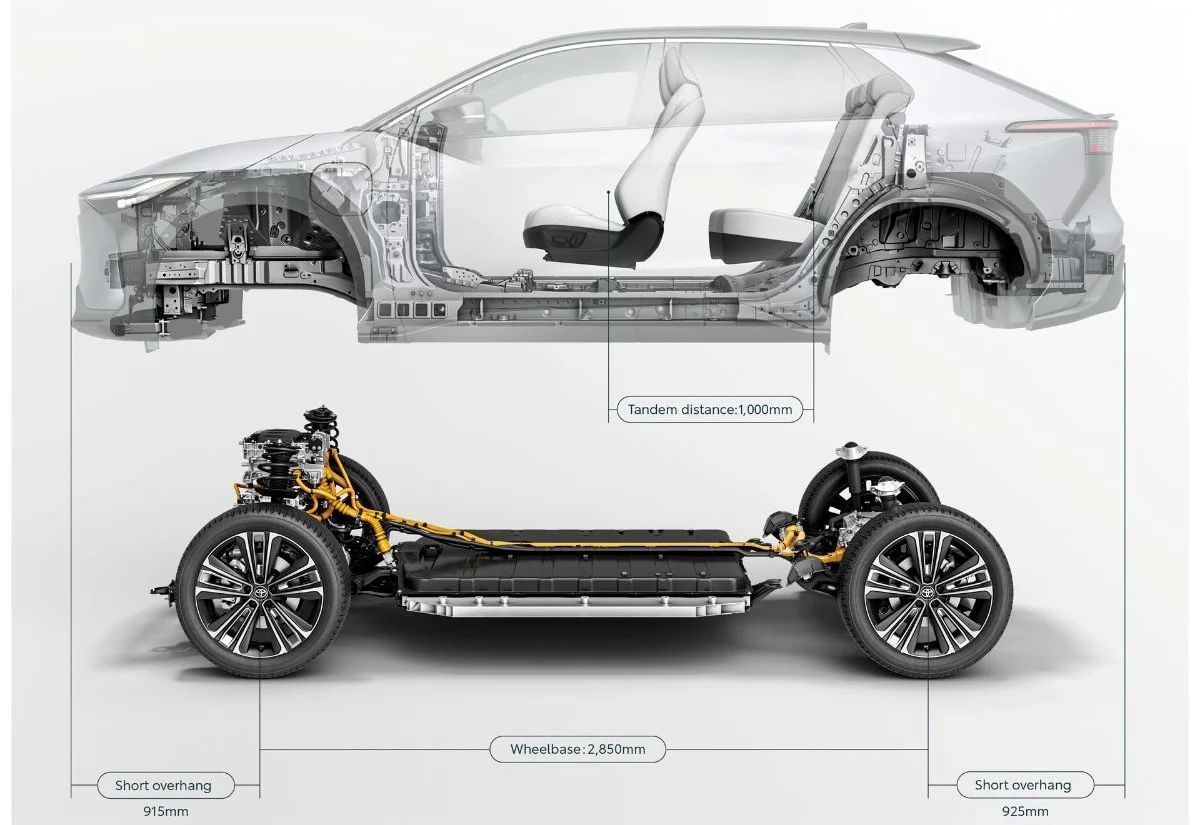

例えばトヨタの「TNGA(トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー)」は、プラットフォームと混同されがちですが、その名の通り、次世代戦略の根幹となるアーキテクチャーです。

自動車産業の市場はいまやグローバルが当たり前となり、1つのモデルが世界中に輸出されています。しかし、日本で販売されているままで輸出されるわけではなく、仕向け地のユーザーニーズに合わせて、内外装、エンジンなどを変えています。

これに対応していくには、日本国内の製造だけでは不可能です。自動車メーカーは海外に生産拠点を持っているので、その近くで部品調達をしなければ、安定的な供給やコスト低減には繋がりません。また、ひとつの生産ラインで、違う車をどうやって造っておくかという合理性も考えなければなりません。

そういった開発から生産までの様々なことを包括的に考慮し、いかに品質が高く、価格を抑えた車を提供するかを計画的に進めていくのがアーキテクチャーです。