私が長々と前記した尊徳翁やユヌス氏の話の共通点は、「推譲」という善智・善行の普及と言えると思います。この考え方を尊徳翁の場合は、彼が研鑽していた中国古典から知行合一的に学んだ「五常」の徳目が「五常講」に結実したと推察されます。

これら五つの徳をバランスよく身につけ実践していくことが、君子たる人物になるために必要不可欠であると『論語』では説かれています。

「仁」とは思いやりの気持ち、「義」とは人が行動していくうえで通さなくてはならない物事の筋道のこと。「礼」とは集団で生活を行うために、お互いに守るべき秩序のこと。「智」とは、よりよい生活をするために出すべき智慧。そして「信」とは我々の社会を成り立たせている基盤や、そこで生活している人に対しての絶対的信頼です。

こうした五常をバランス良く、知行合一的に身に付けるという行為を、田を耕している農民達を啓蒙する場合「心田を耕す」という言葉が一番分かりやすく、受け入れやすいと尊徳翁は思ったのではないでしょうか。

尊徳翁の偉大さは、自ら学んだことを実践し、より良き社会の実現のためビッグピクチャーを具体的に描き、大変な成果を齎した点にあります。また尊徳翁は、経世済民を目指した報徳思想を広く受け入れられるものとし、その啓蒙活動を通じ大きな社会変革を齎したことも、我々は忘れてはならないと思います。私の小学校時代には、多くの学校に二宮金次郎の銅像がありましたが、そうした像が次第になくなり、小学校でも二宮金次郎について教えることもなくなっているようで残念至極です。

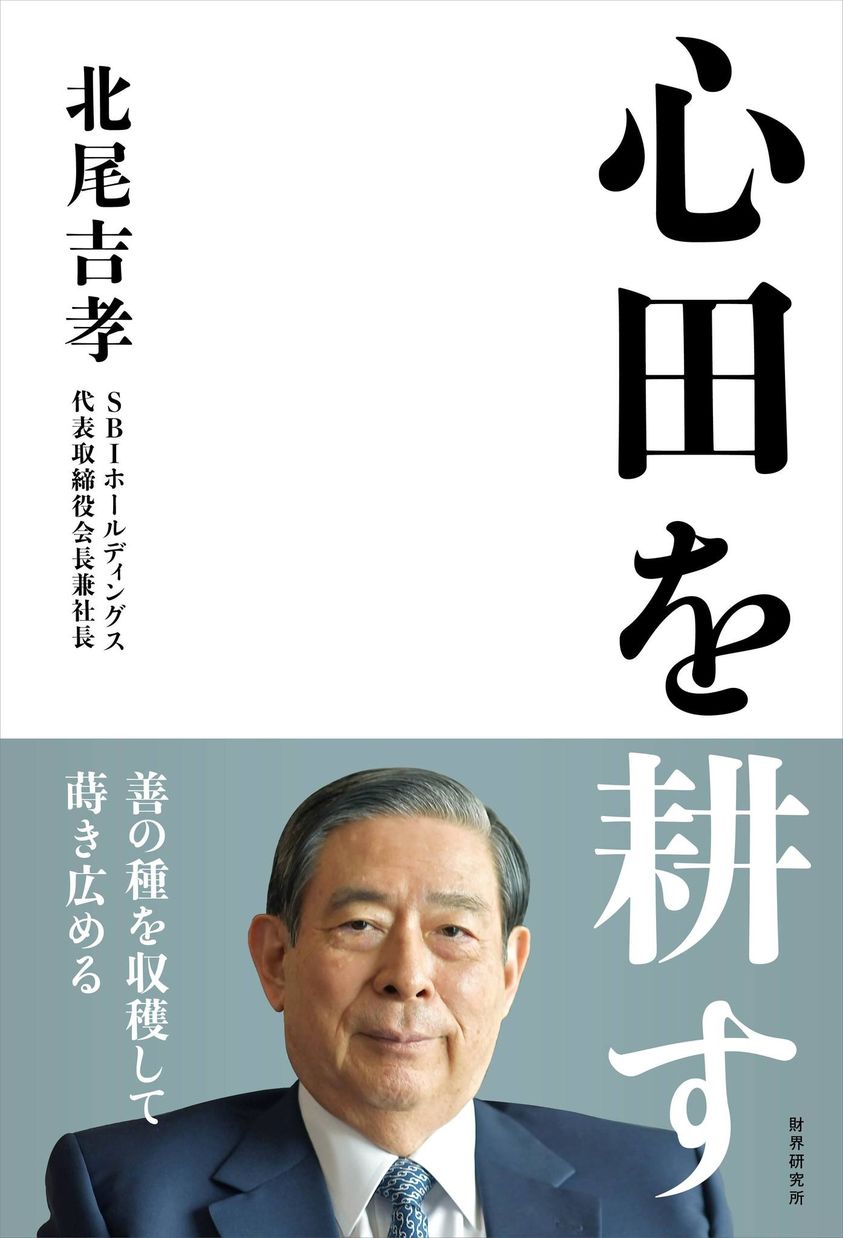

本書のタイトルを「心田を耕す」とすることで二宮尊徳翁の足跡や思想を尋ねる人が増えることを切望いたします。

心田を耕す

編集部より:この記事は、「北尾吉孝日記」2023年4月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。