30年ほど前で、日本人の多くはネットのことをあまり知らなかった。

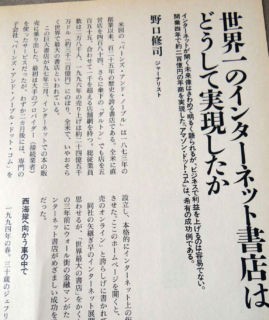

ポール・バラン博士(左)筆者提供

ポールは計算機科学者で、1960年代始め「分散型ネット―ワーク」を考案。別々に研究していた他の科学者や軍人と共に「ネットの父」とも言われる。もともとは米海軍の研究で、「敵の核攻撃を中央司令部に受けると、味方が壊滅する。だから地方分散すれば、数ケ所やられてもネットワークはどこかでつながっている」という発想だった。

対面取材の許可は、米海軍を通してだった。

ネットは米国だけでなく、世界中に広がり、社会や生活を変えていった。ネット利用の新しいビジネスモデルも登場した。その1つが、実店舗ではなく、ネットで簡単に検索、注文ができる通販だ。

1993年頃、NYの金融街のエリートだったジェフは、綺麗な妻と愛犬を連れて東から西海岸を目指し車で、大陸横断の旅に出た。ネット利用で書籍を販売するビジネス構想が頭にあった。シアトルで落ち着いた。それから数年、紆余曲折があったが、書籍販売は軌道に乗り、評価も高くなった。

筆者が訪問した97年では、倉庫は小さく、書籍だけを販売していた。後に離婚して世界一の金持ちになる妻もかいがいしく働いていた。丁度、実店舗を構える大手書籍店バーンズノーブルが、ネット利用で対抗しつつある時だった。

ジェフは詳しくどのように創業したのかなど苦労はなしを詳細に語ってくれた。筆者は朝日新聞月刊誌「論座」でその詳細を書いた。

その当時は、ほぼ誰も「アマゾン」を知らなかった。南米の大きな川?と聞かれるくらいだった。

それから2〜3年して、日本に進出した。

彼の話で面白かったのは、書籍だけでなく、各種の商品も売るという考えだったが。なによりも興味を引いたことが、この拙稿の一番最初に書いたこと、「本を買うときは、本屋に実際に行って、本を手に取り、パラパラめくって、購入する」という部分。月刊誌拙稿の最後の部分は、その言葉でしめくくった。

アマゾンが通販の王様になることは予想できた。だが筆者が一番、強調したかった部分だ。

ネット通販の王様でも、紙の本が大好き、本屋は永遠に無くならないと明言したのだ。

八重洲ブックセンターの再開を、首を長くして待ちたい。