2020年の世界のEV用蓄電池生産は145.5GWh(経産省資料2021.11)なので、EV車用80kWhの蓄電池=約500kgで換算する(約6kg/kWh)と、145.5kWhの蓄電池は約90万トンとなる。つまり、毎年1億台のEV車を生産するために必要な蓄電池9500万トンは、2020年の生産量の100倍以上になるということである。

これだけの蓄電池製造のためには、原料であるリチウム・コバルトの確保を狙って世界争奪戦が起こることは間違いない。

テスラ 電気自動車搭載の蓄電池(1台分)TESLA MOTORS CLUB資料 より

一方、EV車の蓄電池を充電するための電源はどうなるであろうか。

世界中の昼間晴れている地域では、太陽光発電の余剰分を蓄電に回すことができるが、大部分の自動車は昼間に走行したいので、夜間、太陽光が発電しない時間帯に充電するのが普通である。ということは、火力・水力発電、原子力発電で充電するということである。

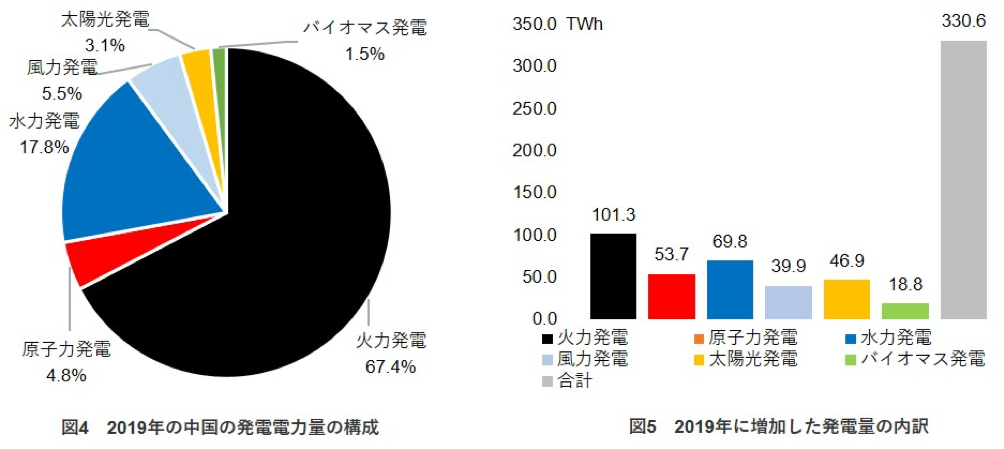

EV大国である中国の電源構成は、67%(2019年)を火力に頼っており、その95%が石炭であるから、EV車の充電は実質的に石炭火力で行っているわけで、EV車はCO2削減対策に貢献していない。

出典:エネ百科「主要国の発電電力量と原子力発電の割合」

ドイツの場合も、EUの方針に従って2035年から全ての新車をEV車に切り替えたとしても、ドイツの夜間電源構成はウクライナ戦争後、石炭火力の運転継続など火力に頼る比率が大きくなっており、蓄電池の充電は火力頼みになって、CO2削減に大きな貢献とはならない。

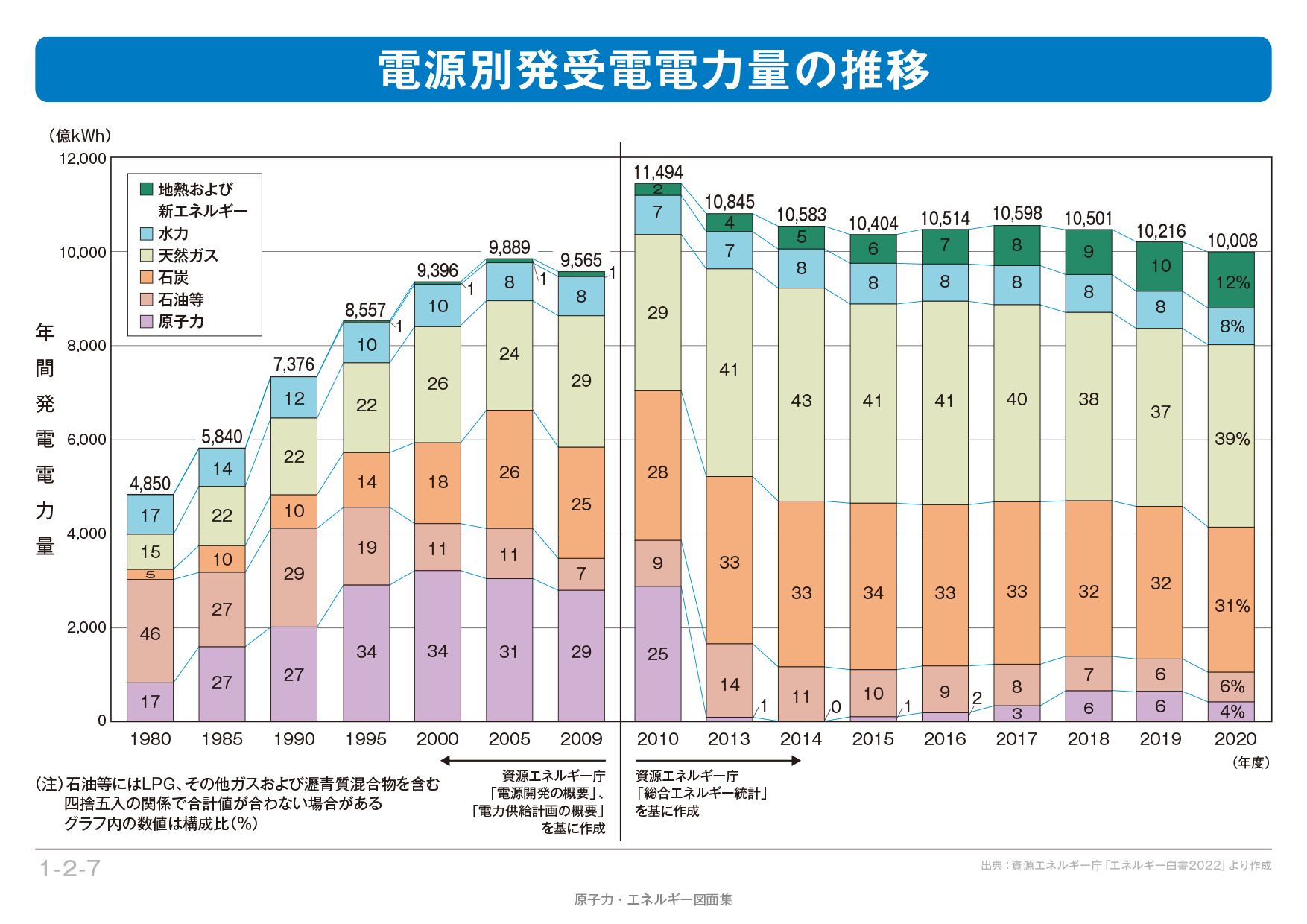

日本はと言えば、中国よりもさらに大きく76%を火力に頼っており、EV化してもCO2削減効果は小さい。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

EV車のCO2削減効果を十分に発揮させるためには、化石燃料による火力発電を減らし、水力と原子力の割合を大幅に引き上げることが重要である。

水力について見てみると、北欧3国(スウェーデン、ノルウェー、フィンランド)やカナダなど、元々水力中心で電力を運営している国を除いて、火力中心で電力を賄ってきた大部分の国においては、夜間電力として使える水力は全電力の十数%程度しかない(小水力発電を有望視する意見もあるが、それによる河川の分断が生物多様性に与える悪影響を考えると、小水力を拡大すべきではないし、拡大したとしても大きな発電量にはならない)。

水力はそういう意味で既に上限規模に達しており、CO2を発生しない電源としては原子力中心の電源構成にしていくのが必然となる。

なお、CO2貯留設備を備えた火力発電(CCS火力)によりCO2排出をせずに発電して蓄電池を充電できるようにする方法や、そもそも充電を必要としない水素燃料電池によってEV用の電源を得るという方法が考えられるが、これらは開発途上にあって、国レベルの方針でも実用化は2030年代、市場への普及は2050年代になりそうである。つまり、カーボンニュートラルで想定している2050~2060年には脱炭素電源として主たる役割は担えそうにないと見込まれる。

このような年代スケールを考慮すると、EUの法制や日本政府が提起している「2035年ガソリン車製造禁止・EV車のみ生産」という目論みにおいては、蓄電池充電用の電源は原子力に頼るということを意味し、自動車をEV化するという政策は、電源を原子力中心にするということを宣言していることになる。