地方公務員は「地方公務員法」により、原則として副業が禁止されています。

しかし、許可が得られれば、地方公務員でも副業できるケースも。

この記事は、地方公務員法の副業にまつわる規定から副業ができる条件、行える6つの副業まで解説していきます。

副業はできる?地方公務員法を解説

副業は許可制

地方公務員の副業は、許可制が採用されており、副業をするには任命権者(地方公務員を採用・解雇する権利をもつ者)に「兼業許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります。

なお、地方公務員法では、一般企業に携わることや自営業を行うことに関して次のように定めています。

地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(引用:e-Gov「地方公務員法」)

かんたんに要約すると、任命権者の許可がなければ下記の行為はできないということ。

- 営利を目的とする企業/団体の役員になる

- 自ら営利企業を営む

- 報酬を得て、事業や事務を行う

つまり、「副業をしてお金を得たい」と考えている場合、許可を得る必要があります。

一方で、「副業を通じてキャリアの幅を広げたい」「新たなスキルを得て本業に活かしたい」など、報酬を得ることが目的でなく、かつ無報酬で活動している場合、許可はいりません。実際、「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」において、以下の2例は許可を要しないと明言されています。

- 【事例1】 一般社団法人の代表理事として、無報酬で活動

- 【事例2】 実費相当の交通費のみ受け取りながら、プロボノとして活動

副業・兼業許可の基準は?

総務省の調査によると、許可基準を設定しているのは、地方の行政機関の約4割(703団体/1788団体)のみ。許可基準を公表しているのは、約半数の350団体にとどまり、副業の可否に関しては不透明な部分が多くあります。

しかし、2019年に国家公務員の副業について政府が方針を明確化したこともあり、地方公務員も同様に基準を定める動きが強まっています。

現状、自治体独自で副業・兼業許可の基準を定めるより、国基準を採用している自治体の方が多数派です。そのため、以下に示す国家公務員の許可基準は、副業を申請する際の参考になるでしょう。

○ 兼業時間数の基準

・8時間/週、または30時間/月を超えない

・勤務時間が割り振られた日において、1日3時間を超えない

○ 兼業先の基準

・国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人等は可

・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、医療法人、特定非営利活動法人等は、活動実績の確認等が必要

・一般社団法人、一般財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会等は、活動実績の確認等を厳格化

○ 報酬の基準

・社会通念上、相当と認められる程度を超えない額

(引用:公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書)

教育公務員は例外も

教員にかぎり、報酬が得られる副業を行えると法律で明記されています。

教育公務員特例法 第17条

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。(引用:e-GOV「教育公務員特例法」)

つまり、以下の条件をすべて満たせば、教員は報酬が発生する副業を行えます。

- 本業の遂行に支障がない

- 教育に関する職、または教育に関する事業や事務

- 任命権者が認めている

実際、地方公務員はどれくらい副業している?

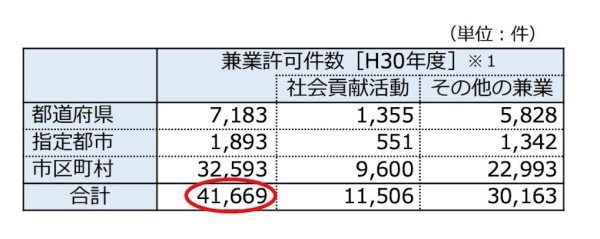

許可を得る必要があったり、許可基準が不明瞭であったりすることから、地方公務員で副業を行っている人は少ないのでは?と思うかもしれません。しかし実際は、年間で約4万件以上もの副業が許可されています。

上記の画像は、総務省による調査の結果です。「その他の兼業」とは、不動産賃貸/家業の手伝い/小規模農家など社会貢献活動に該当しない兼業のこと。

地方公務員というと、社会貢献活動に参加するイメージがあるかもしれませんが、実態としては、その他の兼業を行っている人のほうが多くいます。

副業罰則の事例

許可制が採用されている副業ですが、無許可で副業を行った場合は、処分対象となります。処分は重いものから、免職、停職、減給、戒告です。以下は、副業に関して実際にあった処分事例です。

| 事例 | 処分 |

| 自分が開設したブログや会員制サイトで申込者を募り、対面/オンラインでコーチングセッションを実施した対価として、報酬を受け取った。 | 減給処分 |

| 家族から賃貸不動産を含む全財産を相続し、アパート及び駐車場の賃貸を行っていたが、自営兼業の承認申請を怠った。 | 減給処分 |

| 勤務時間中に副業の執筆作業を行った。 | 減給処分 |

| 1988年〜2015年にかけて、無許可で最大7ヘクタールの水田を耕作し、赤字ではあったものの、収入を得た。 | 停職6ヶ月 |

(「義務違反防止ハンドブック」及び「公務員における副業・兼業の現状と課題」をもとに筆者が表を作成)